-

年忌法要・忌日法要

-

繰り上げ法要とは?初七日や四十九日の前倒しを選ぶポイントと注意点

故人さまがお亡くなりになってから7日目を「初七日(しょなのか)」と呼びますが、具体的に何をしてはいけないのか分からないという方はいるのではないでしょうか。

この記事では、初七日までしてはいけないことについて詳しく解説します。

初七日だけでなく喪中(もちゅう)や忌中(きちゅう)がどのような期間なのかも解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

はじめに、初七日・喪中・忌中とはどのような日なのかを詳しく解説します。

初七日は、故人さまが三途の川のほとりに到着する日とされています。

日本では故人さまがお亡くなりになってから四十九日(しじゅうくにち)まで、7日ごとに法要を行う習慣があり、最初の7日目に行われる法要を「初七日法要」と呼びます。

三途の川では、故人さまの生前の行いによって渡り方が振り分けられるとされ、善い行いをしてきた方は金銀七宝(きんぎんしっぽう)で作られた橋を渡れるとされています。

一方、悪い行いをした方は強深瀬(ごうしんせ)と呼ばれる、流れの強い深瀬を渡らされるといわれています。

初七日法要では、三途の川を渡る故人さまが無事に対岸まで渡れるようお祈りする意味が込められており、四十九日まで7日ごとにお祈りするのが古くからのしきたりです。

ちなみに、初七日から四十九日までは次のように数えます。

初七日は故人さまがお亡くなりになってから7日目を指し、49日目である四十九日まで7日おきに法要を行います。

しかし、現代では7日ごとに法要を行うのが難しいとの理由から、初七日と四十九日だけ法要を行うのが一般的です。

むしろ、最近は7日後にすぐ集まるのが大変との理由から、お葬式当日に「式中初七日(お葬式と併せて行う初七日法要)」で済ませるのが一般的です。

初七日については以下の記事でも詳しく解説しているため、併せてご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ こちらの記事を読んでいる方におすすめ

喪中・忌中は以下のような期間を指します。

喪中はご遺族が故人さまを偲び喪に服する期間を指し、忌中は故人さまが冥途で旅をする期間となります。

どちらも似た言葉ではあるものの、指している期間が変わるため注意が必要です。喪中・忌中については以下の記事で解説しているため、併せてご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ こちらの記事を読んでいる方におすすめ

ここからは、初七日までしてはいけないことについて詳しく解説します。

神道で初七日は「服忌(ぶっき)」と呼ばれており、神社へのお参りは避けた方が良いとされています。

神道の場合、故人さまがお亡くなりになってから50日間は、お正月であっても参拝は控えましょう。

お正月のお祝いで飾り付けを行うのも控えた方が良いでしょう。

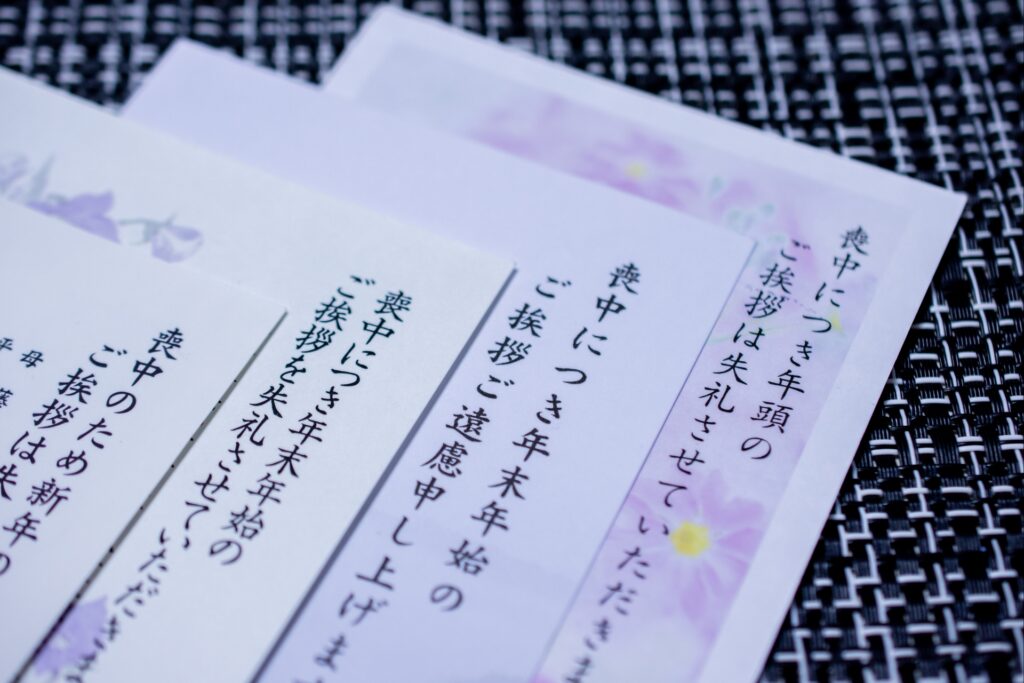

お正月の飾り付けは神道の風習であるため、故人さまがお亡くなりになった直後のお祝いは控えるのが無難です。新年の挨拶である年賀状も、送るのを控えるのが良いとされています。

原則、初七日であってもお歳暮やお中元は贈って構いませんが、受け取る側が気を遣ってしまう場合もあるため、贈る側は時期をずらすなどの配慮が求められるでしょう。

ただし、お歳暮やお中元は日頃の感謝の気持ちを表すものであるため、過度に気にする必要はありません。

極力は時期をずらすのがマナーですが、どうしても感謝を伝えたい方がいる場合はそのまま贈っても問題ないでしょう。

この点は、状況に合わせてでご判断されるのが良いかもしれません。

初七日は、結婚式の主催・出席を行ってはならないとされています。すでに日程が決まっている場合でも、日程変更をした方が良いとされるため注意が必要です。

ただし、お亡くなりになった故人さまはもちろん、他のご遺族の方も結婚式を楽しみにしている場合は、無理に中止する必要はありません。

知り合いの結婚式への出席は避けるのが賢明ですが、自分自身の結婚式の主催に関しては柔軟に対応すると良いでしょう。

初七日は、家の改築や大掃除も行ってはならないとされています。

リフォームやリノベーションのように大幅に間取りを変更すると、故人さまの魂が迷うとされているため、可能であれば四十九日までは大規模な工事をしないのが賢明です。

家具家電の配置が変わるような大掃除も、あまりおすすめはできません。すでに予定が入っている場合は、日程をずらすなどできる範囲で対応しましょう。

初七日は、引っ越しも行ってはならないとされています。

故人さまは四十九日までは自宅にいると考えられているため、引っ越しをするのも避けるのが無難です。

新居が決まっている場合はどうしても仕方ない場合もありますが、原則、四十九日まで引っ越しをしないようにしましょう。

旅行は遊びの側面が強いため、初七日までは避けておくのが良いでしょう。

留学や出張など、勉強や仕事のための遠出も極力避けるのが賢明とされています。どうしても予定変更できない場合を除いて、遠方への外出は控えるのが無難です。

初七日までにはやっておかなくてはならないことがあるため、注意が必要です。ここからは、初七日までにやっておくことについて解説します。

故人さまがお亡くなりになった際は、お通夜・告別式・ご火葬を行うことになりますが、初七日にも法要が必要となるため、7日目に合わせて準備が必要となります。

本来、故人さまがお亡くなりになった場合は、極楽浄土へ向かえるよう7日ごとに祈るのが古くからの習わしです。

初七日法要は、その最初の祈りを捧げる日であるため、仏壇や仏具を綺麗に整え、お坊さんのために座布団なども用意しておきましょう。

なお、初七日法要は故人さまがお亡くなりになった日から数えて7日目に行うものですが、最近では告別式・ご火葬に続いて、「繰り上げ初七日法要」を行う場合もあります。

どのような日程で法要を行うかは、普段からお世話になっている菩提寺(ぼだいじ)や葬儀社に相談するのが良いでしょう。

初七日では、仏壇にお供えするための食べ物や飲み物、線香や花などを準備します。

お供えするものに特に決まりはありませんが、家庭や地域ごとに決められている場合もあるため、古くからの慣習に合わせるのが賢明です。

一般的には、おはぎや果物、野菜などを添えるのが良いでしょう。

初七日はお葬式ほどの規模で参列者を招待することはありませんが、出席してもらいたい方がいる場合は早めに連絡を済ませておくのが賢明です。

繰り上げ初七日法要の場合はそのままいてもらうことも可能ですが、別日で初七日法要を行う場合は日程が合わないこともあります。

可能であれば、数日前〜1週間前には連絡しておきましょう。

必要に応じて、喪服と食事も用意しておきましょう。

喪服はお葬式で使用したもので問題ありません。食事は法要が終わり次第いただくものとなるため、あらかじめオードブルなどを準備しておくのが良いでしょう。

初七日法要を執り行う喪主側・ご遺族側の方はお坊さんにお布施をお渡しする場合がありますが、お渡しするかどうかは任意となっています。

実際に、家族葬ではお布施を省略しても構いません。

ただし、お布施はあくまでも気持ちを表すものであるため、どうしてもお渡ししたい場合は家庭や地域の慣習にならってお渡しすることも可能です。

遺品整理は徐々に進めれば問題ありませんが、故人さまがお亡くなりになった喪失感など、気持ちの整理につながる可能性があります。

遺品を整理するなかで、「家族を大切にしてくれていたんだ」「趣味を楽しんでいたんだ」など、故人さまの新たな一面に気付くことも珍しくありません。

気持ちの整理がつかず遺品整理まで手が回らないこともありますが、故人さまが生前に残した手紙やメッセージが見つかることもあるため、徐々に着手するのが良いでしょう。

初七日までには、飲食していいものといけないものがあるため注意が必要です。

| 良いもの | 悪いもの |

|---|---|

|

|

基本的に、初七日まではご飯やお味噌汁などシンプルな食事はOKとされています。火を通しているものなど、調理済みのものも口にして大丈夫です。

ただし、お刺身や生もの、鏡餅や団子、アルコールなどを口にするのはNGとされているため、初七日までは口にしないようにしましょう。

初七日を終えたら、次は四十九日や一周忌に法要を執り行う必要があります。四十九日や一周忌までの期間にも注意しておきたいことがあるため、詳しく解説します。

四十九日・一周忌は、それぞれ命日から49日目と1年目の日を指します。

仏教では、人間が亡くなるとあの世で7日ごとに裁判が行われ、極楽浄土へ行けるかどうかが判断されるといわれています。その最後の審判の日となるのが、四十九日です。

そのため、ご遺族は四十九日まで故人さまが無事に成仏できるようお祈りし、見守らなくてはなりません。ゆえに、昔は四十九日まで7日ごとにお祈りを捧げていたとされています。

ただし、最近では初七日と四十九日のみ法要を行うのが一般的となりました。

その他、一周忌にも法要を行うのが一般的です。一周忌は「年忌法要(ねんきほうよう)」と呼ばれ、他の法要と同様に故人さまを偲ぶ日とされています。

四十九日や一周忌は、基本的に初七日までと同様に過ごせば問題ありません。

初七日と比べるとやや行動の制限は緩くなり、引っ越しや旅行も問題ないとされます。食べ物や飲み物の制限もなく、初七日を過ぎれば元通りの生活に戻して構いません。

一方、四十九日や一周忌までは派手な行動を避けるのが良いとされるため、結婚式などの盛大なお祝い事は周囲に相談するのが良いでしょう。

家庭や地域によって、「初七日までは行動を自粛する」という場合もあれば「四十九日・一周忌まで自粛する」という場合もあるため、一概に何が正しいかは判断できません。

お住まいの市区町村によっては独自の風習が残っている場合もあるため、原則は古くから残されている決まりに従うようにしましょう。

初七日までしてはいけないこととしては、神社のお参りやお正月のお祝いなどが一般的です。

家庭や地域によってはお歳暮・お中元を贈ること、結婚式の主催・出席すること、家の改築や大掃除、引っ越しを避けるのが賢明とされている場合もあります。

また、留学・出張以外の遊びと捉えられる旅行も避けるのが無難でしょう。

初めての初七日で何が良くて何が悪いのかわからないという場合は、詳しくはお世話になっている菩提寺(ぼだいじ)や葬儀社に聞いておくのが安心です。

よりそうお葬式では、初七日に限らずお葬式全般に関するサポートを行っています。

家族葬を中心としたお葬式の手配を行っており、お通夜を省いた告別式のみの「一日プラン」や、ご家族でお通夜・告別式を過ごせる「二日プラン」もご用意しています。

シンプルな火葬式にも対応しておりますので、まずは気軽にご相談いただけますと幸いです。

また、当社では初七日に対する疑問はもちろんお葬式全般に対する疑問を解消すべく、お葬式に役立つ情報の配信も行っておりますので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

年忌法要・忌日法要

繰り上げ法要とは?初七日や四十九日の前倒しを選ぶポイントと注意点

年忌法要・忌日法要

回忌法要とは?種類や数え方と実施の流れ

年忌法要・忌日法要

七回忌法要のお布施とは?決め方・入れ方・書き方・渡し方などのマナーを解説

年忌法要・忌日法要

初七日までしてはいけないことは?四十九日・一周忌までの注意点も解説

年忌法要・忌日法要

十七回忌とは?服装や香典のマナーについて知っておきたいこと

四十九日はお布施が必要?法要の種類や意味も詳しく解説

一周忌とは?一回忌との違いやお布施・香典・お供え・お返しについて

十三回忌とは?服装や香典などのマナーやお供えについて

上げ法事(弔い上げ)とは何をすること?お布施相場など気になる疑問を解決

四十九日法要に呼ばれたらどうする?マナーと基礎知識を紹介

百箇日(ひゃっかにち)法事・法要の香典、お供え、お布施について

横にスクロールできます

一周忌とは?一回忌との違いやお布施・香典・お供え・お返しについて

四十九日法要に呼ばれたらどうする?マナーと基礎知識を紹介

四十九日はお布施が必要?法要の種類や意味も詳しく解説

亡くなってからの日数の数え方(仏式)

一周忌に向けて!贈るべき花の特徴や金額は?

一周忌法要のお返しは?選び方や渡し方を徹底解説

横にスクロールできます