-

葬儀のマナー

-

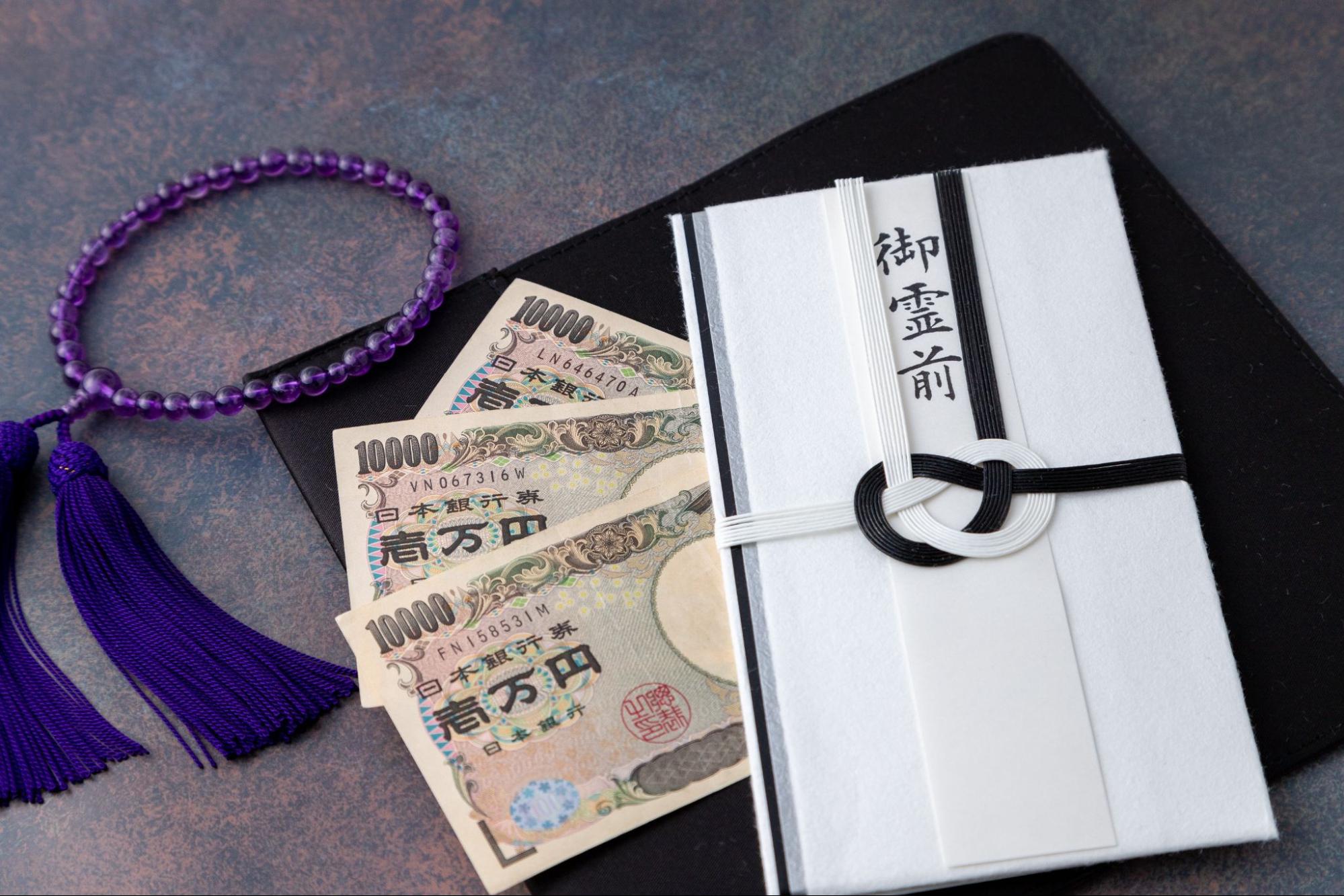

お通夜に持参する香典のマナー!

お葬式や法要後にご遺族や親族、参列者が集って会食が行われる場合があります。

会食では乾杯が行われますが、お葬式や法要後の会食では「献杯」が使われるのが一般的です。献杯に宗教や宗派は関係なく、昔からの慣習として行われてきました。

しかし、「献杯にはどのようなルールがある?」「乾杯と献杯の使い分けがわかりにくい」と感じる方もいるでしょう。

献杯は故人さまを偲んだり、参列者に感謝の気持ちを示したりするうえで大切な作法です。この記事では、献杯の意味や乾杯との違い、タイミングやマナーなどを紹介します。

献杯は、主にお葬式後の会食で使用される言葉です。ここでは、献杯の意味や乾杯との違いを紹介します。

献杯(けんぱい)とは、故人さまに敬意と追悼を表して杯を捧げる行為です。

お葬式後の会食時において献杯を行います。改まった会食の場だけでなく、親しい人が故人さまを偲んで行う食事の際も献杯を行う場合があります。

献杯には、明確なルールや決まりがあるわけではありません。地域や宗教によっては献杯をしない場合もあります。

お葬後の会食で献杯を使うかどうかわからない場合は、お寺や親族、葬儀社のスタッフに確認しておくとよいでしょう。

乾杯は喜びや祝福の気持ちを込め、杯を差し上げたり隣の人と触れ合わせながら、杯のお酒を飲むことです。

一方、献杯は相手に杯を差し出して敬意を表し、故人さまを偲んで杯を捧げるという違いがあります。

献杯と乾杯では主旨が異なるため、作法にも違いがあります。例えば、乾杯は元気に明るく大きな声を出すのに対し、献杯は落ち着いた声で行います。

また、乾杯は挨拶の後にグラスに入った飲み物を口にするのに対し、献杯は黙祷や合掌を行ってから飲み物を口にします。

献杯は弔事の会食で行われますが、具体的にはどのようなタイミングでしょうか。ここでは、献杯のタイミングを紹介します。

献杯が行われるタイミングとして、お葬式後の精進落としが挙げられます。

精進落としとは、初七日法要やご火葬後に設けられる会食のことです。お坊さんや参列者、親族に感謝を込めておもてなしをするという意味が含まれています。

もともとは四十九日の忌明けに、ご遺族が精進料理から通常の料理に切り替えるために行われる会食でした。

現代では、親族が遠くから集まる負担を軽減するために、火葬場から戻ってきたその日のうちに初七日法要を行うケースが増えています。

その際、お世話になった方々に食事を振る舞うことを精進落としと呼ぶようになりました。

昔と今では生活スタイルも大きく変わっているため、精進落としの意味合いやタイミングも変わってきています。

しかし、精進落としの挨拶の場で献杯を行うことは昔も今も変わらない作法です。

献杯が使われるタイミングとして、法事のお斎が挙げられます。

お斎とは、法要のあとに行われる食事会で、喪主や施主が参列者やお坊さんをもてなすために用意します。

地域によっては、お葬式の朝に故人さまと一緒にとる最後の食事を指すところもあります。精進落としと似ていますが、厳密には食事をする目的が違います。

お斎の挨拶時にも献杯を使うのが一般的です。

献杯にはさまざまなマナーがあります。ここでは、献杯のマナーを紹介します。

献杯を行う際には、献杯が終わるまで飲食は行わないというマナーがあります。精進落としやお斎の際、参列者が会場に集まったら食事や飲み物がテーブルに運ばれてきます。

その際には、他の会食と同様に献杯の挨拶が終わるまで口をつけず、喪主の挨拶が終わるまでは待ちましょう。

献杯が終わるまでに食事を始めると、他の参列者や故人さまの家族に失礼になってしまうため注意が必要です。

また、献杯を行う際には飲み物を一人で注がないようにしましょう。着席するとドリンク類が運ばれてきますが、一人ひとりに行き渡るまで静かに待つのがマナーです。

献杯を行う際には、故人さまの遺影に背を向けてはなりません。

故人さまの遺影に背を向ける行為は、故人さまや故人さまの家族、他の参列者に対して失礼にあたります。特に注意が必要となるのは、献杯の挨拶を行う喪主です。

献杯の挨拶のために席を離れる際、挨拶を終えてから席に戻る際には、故人さまの遺影の場所をチェックしましょう。

会食後に写真撮影を行う際にも、立ち位置に気をつける必要があります。

故人さまの遺影に背を向けるという行為は、故人さまに対して背を向けるのと同じです。会食の目的が故人さまを偲ぶためであることを忘れず、自分の立ち位置に注意しましょう。

献杯は、宗教や宗派に合わせて行うのが基本です。

献杯は宗教や宗派により、流れや作法が異なる場合もあります。例えば、献杯の発声を行った際に合掌を行う場合もあれば、黙祷を行う場合もあります。

また、浄土真宗ではお葬式は故人さまに対する供養ではなく、阿弥陀如来への感謝を示すものです。そのため、献杯の発声を行わずに「いただきます」から始まります。

宗教や宗派によって献杯のルールが異なる場合、事前にスタッフからお知らせがあるのが一般的です。その際には、スタッフの指示に従って献杯を行いましょう。

献杯時における喪主側のマナーとしては、話が長くなりすぎないように注意する点が挙げられます。

献杯を行う前に、喪主は参列者に挨拶をするのが一般的です。挨拶を行う際、参列者への感謝の気持ちや、故人さまへの想いから話が長くなる場合もあるでしょう。

しかし、精進落としやお斎は故人さまを偲ぶための場であり、喪主の挨拶が長くなりすぎると本来の目的が薄れてしまいます。

お亡くなりになった方への想いや、集まってくれた方への感謝を中心とし、長くても挨拶は1分以内に留めましょう。

献杯で喪主が挨拶を行う際や、参会者がご遺族と話すときは忌み言葉に注意が必要です。ここでは、献杯で使ってはいけない言葉を紹介します。

献杯では、「忙しい」「落ちる」「終わる」などの不吉な言葉に注意しましょう。

忙しいは、挨拶でもよく使われる言葉です。例えば、「お忙しい中、ご足労をかけますが」のような使い方もします。

しかし、忙しいという漢字の中には心を亡くすという字があり、不吉な言葉として捉えられてしまう可能性があります。

「4」や「9」などの言葉も、死や苦しむという意味を連想する不吉な数字として捉えられるため使用してはいけません。

献杯の場で、「重ね重ね」「たびたび」「いよいよ」などの重ね言葉を使用するのはNGです。

重ね言葉を使うと、不幸を繰り返してしまうと捉えられてしまいます。重ね重ねは「加えて」、いよいよは「ついに」のように言い換えましょう。

不幸が重なる重ね言葉と同様に、「続いて」や「再び」などの続き言葉も使ってはいけない言葉です。

喪主挨拶を行う際には、「引き続きよろしくお願いします」と挨拶を締めることもあります。

しかし、引き続きは重ね言葉になるため、今後ともよろしくお願いいたしますに留める必要があるでしょう。

献杯の場では、「急死」「生きていた」「死ぬ」など死に関わる言葉を使うのはNGです。

直接的に生死を連想させるような言葉は、ご逝去やご存命といった表現に置き換えるようにしましょう。

死に関わる言葉はご遺族を傷つけることにもなるため、細心の注意を払う必要があります。

献杯はお葬式が終了し、精進落としをはじめ、忌中払いなどの会食が始まる前や法要後の会食で行われます。

ここでは、献杯の流れを紹介します。

お葬式が終わったら、会食会場に移動します。ご遺族や葬儀社のスタッフが案内してくれる場合は、勝手に動かず指示に従いましょう。

会食会場は、斎場の場所から離れている場合もあります。会食はお酒が振る舞われるため、ご遺族が会場までタクシーやバスの手配を行っているケースが多いです。

会食が始まるまでの時間は、余裕を持たせている場合がほとんどですが、自家用車で向かう場合は遅れないように注意しましょう。

会食会場に到着したら、着席をしましょう。

明確な座席の位置はないものの、和室の場合は床の間がある一番奥が上座、入口に近い場所が下座です。

一般的には、喪主が上座に座ってそれ以外の親族は下座に座ります。ただし、精進落としにおいては参列者をもてなす場であるため、お坊さんや参列者が上座です。

参列者はそこまで席にこだわる必要はなく、スタッフやご遺族の指示に従って自由に座って問題ありません。

ただし、途中退席することがわかっている場合は出入り口付近に座っておくとよいでしょう。

着席したら飲み物が注がれます。

飲み物を注ぐ人は地域によって異なるものの、自分で注ぐようなことはしません。喪主が一人ずつ注いでいくケースもあれば、葬儀社のスタッフが注ぐ場合もあります。

なお、お葬式ではお酒が注がれることも多く、飲めない人は「断っても大丈夫なのか?」と不安に感じる方もいるでしょう。

しかし、飲み物はビールやお酒などのアルコール類をはじめ、ソフトドリンクなど好きなもので問題ありません。

なかには、昔の慣習で汚れを祓うためにお酒を飲むのがマナーと考えている地域もありますが、食事が目的ではなく故人さまを偲ぶことが目的です。

そのため、お酒を無理に飲む必要はありません。

献杯の前には献杯の挨拶が行われます。

挨拶を行うのは喪主とは限らず、故人さまと仲のよかった人が行うケースも多いです。例えば、親族や友人、職場の上司が務める場合もあります。

故人さまとの思い出が多くあり話したいことがあっても、挨拶は手短にするのがマナーです。

喪主側が誰かに挨拶を依頼したいと考えている場合、必ず事前に依頼しておく必要があります。挨拶をする側も準備が必要となるため、直前の依頼はマナー違反です。

献杯の挨拶が終わったら、落ち着いた声で献杯と発して杯を軽く上げましょう。献杯の際に注意すべきポイントは以下の3つです。

グラスを打ち合わせたり、拍手をしたりするのは、場を盛り上げるために行うものです。献杯は故人さまを偲ぶために行います。

場を盛り上げる必要はなく、むしろ静かに故人さまを偲ぶ必要があるでしょう。献杯の杯を持ち上げる際には、顔あたりまでの高さを目安にして軽く持ち上げるのがポイントです。

また、一気に飲み干すことも避け、少しずつ飲むようにしましょう。

献杯はお祝い事の乾杯とはまったく異なるため、普段の飲み会のような乾杯をするのはマナー違反です。

献杯後に出される食事は残さずに食べて問題ありません。

ただし、大皿や寿司桶などで食事が出された場合、お腹が減っているという理由で食べすぎるのはマナー違反です。

周りのペースに合わせながら、少しずつ食事をいただくのがよいでしょう。

また、献杯後の食事ではアルコールが入って楽しい気持ちになり、友人や親戚と話しが弾むこともあります。

会食は、故人さまを偲ぶためのものであることを念頭に置き、ご遺族に失礼のないように振る舞うことが大切です。

ただし、故人さまが生前賑やかな雰囲気が好きだった場合、「ご遺族から楽しんでください」とお声がけがある場合もあるでしょう。

このような場合は、ご遺族の意向を汲み取って明るい雰囲気にしても問題ありません。

献杯で挨拶を求められる場合もありますが、挨拶と言われても「何を話したらいいのかわからない」と戸惑うかもしれません。

ここでは、献杯のスピーチの例文について解説します。

まずは、一般的な挨拶の例文を見ていきましょう。

「ご紹介いただきました〇〇(故人さまとの関係)の〇〇(名前)でございます。本日は皆さまにお集まりいただき〇〇(故人さまの名前)も喜んでいることと存じます。

ここに本人を偲び、皆さまに献杯をお願いしたいと存じます。お手元にグラス(杯)のご用意をお願いいたします。それでは、献杯とご唱和をお願いいたします。献杯。ありがとうございました。」

よくある献杯のスピーチでは、まず故人さまとの関係に触れながら自己紹介を行います。その後、集まっていただいたことに感謝の意を伝え、献杯のお願いをするのが基本的な流れです。

献杯では、皆さんがグラスを持った段階で乾杯の音頭を取ります。最後にお礼を述べて着席するというのが主な流れです。

ただし、上記で挙げたのはあくまでも一例であり、献杯のスピーチに明確な決まりはありません。大切なのは、故人さまを偲ぶ気持ちです。

喪主が挨拶を行う場合は、次のようなスピーチにすると良いでしょう。

「本日は、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。〇〇(故人さまの名前)も安心していることかと思います。

今回は〇〇が好きだったお酒を味わいながら、皆さまの思い出話を伺えれば幸いです。

それでは、献杯をさせていただきます。献杯。」

喪主の場合も、基本的には一般的な挨拶と変わりません。

喪主は両親(父もしくは母)に対する気持ちを一言添えてから献杯すると、気持ちが伝わって良いのではないでしょうか。

ご遺族が挨拶を行う場合は、次のようなスピーチにすると良いでしょう。

「〇〇(故人さまの名前)の〇〇(兄弟姉妹など故人さまとの関係性)でございます。

本日は、お集まりいただきありがとうございます。

お葬式を無事に終えることができたのは、皆さまのおかげです。

今日は思い出を語り合いながら、本人の冥福を祈りたいと思います。

それでは、献杯のご唱和をお願いいたします。献杯。」

ご遺族の場合も基本的には一般的な挨拶と変わりません。

兄弟姉妹など近しい関係にある場合は、子供の頃のエピソードを交えてから献杯すると、空気が和んで良いのではないでしょうか。

ご友人が挨拶を行う場合は、次のようなスピーチを推奨します。

「〇〇(故人様の名前)と学生時代からの友人の〇〇(名前)と申します。

この度は突然のことで未だに信じられない気持ちです。

目を閉じると、彼(彼女)の元気な姿を思い出すばかりです。

ただ、優しかった〇〇のことですから、きっと我々のことを見守ってくれていることでしょう。

これより、献杯させていただきます。献杯。」

ご友人の場合は、ご遺族・参列者ともに初めて顔を合わせる可能性もあるため、最初に故人さまとの関係性を交えながら自己紹介するのが良いでしょう。

その後、故人さまとの思い出話を交えつつ自然な流れで献杯の挨拶に移ります。なお、思い出話は簡潔にまとめつつ、長くなりすぎないよう注意してください。

ここでは、献杯についてよくある質問をまとめています。

献杯の音頭は、喪主やご遺族が取るのが一般的です。ただし、親しかったご友人が行う場合もあり、誰が挨拶を行うかは特に決まっていません。

献杯の挨拶は喪主やご遺族のなかから選ぶ場合が多いですが、必ずしも喪主やご遺族でなければならないという決まりもありません。

故人さまと親しい間柄だった方に依頼することも認められています。

ただし、急に依頼すると戸惑わせてしまうかもしれないため、事前に話を通しておくのが良いでしょう。

もちろん、喪主やご遺族がそのまま挨拶する場合は、家族間で話し合っておけば問題ありません。

献杯は、法事で食事会がある度に行うのが理想です。

お通夜後の通夜振る舞いや告別式後の精進落としなどで行うのが一般的ですが、その後の初七日・四十九日・一周忌などの節目でも挨拶が必要な場合があります。

具体的に何回行うと決まっているわけではありませんが、食事会の挨拶として毎回行うのが理想といえるでしょう。

家族葬の献杯も、一般葬と同じく故人さまと関係の深い方(故人さまに兄弟がいる場合は兄弟が行うケースが多い)が行います。誰が行うかという明確な決まりはないため、ご遺族に限らず、古い友人や上司が行うこともあります。

また、「そもそも家族葬に献杯の挨拶は必要?」と思う方もいるでしょう。献杯はあくまで慣習の一つであり、絶対に行わなければならないというルールもありません。

献杯そのものを控えたいという場合も、まずは葬儀社に相談してみるのがよいでしょう。

献杯時の飲み物は、アルコールを準備している場合が多いです。

一般的には日本酒が用いられますが、近年ではビールやシャンパンなど、さまざまなスタイルの献杯が増えています。

また、献杯時の飲み物に明確な決まりはなく、お酒が飲めない方はソフトドリンクでも問題ありません。献杯の際は故人さまへの気持ちを込め、少しでも飲み物に口をつけましょう。

この記事では、献杯の意味やスピーチの例文5選、乾杯との違い、タイミング、マナーなどを解説しました。

献杯は、お葬式の会食の際に行われる挨拶のことです。お祝い事の乾杯とは違って、故人さまを偲ぶことや感謝の気持ちを示すために行います。

献杯では事前に挨拶も行いますが、その際には「簡潔にまとめる」「遺影に背を向けない」「終わるまで飲食を控える」などのマナーも守りましょう。

また、献杯のルールは地域をはじめ、宗教や宗派によって変わる場合もあります。基本的には葬儀社やご遺族の意向や指示に合わせましょう。

お葬式に関するご不安や悩みがある方は、よりそうお葬式におまかせください。

よりそうお葬式では、専門相談員が事前の準備からお葬式のお手配まで、お葬式にまつわる不安によりそってサポートします。

家族葬を中心にサポートさせていただいており、初めての方も安心してお葬式の準備ができるように無料で資料配布もしています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。