-

葬儀のマナー

-

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

社会人として企業に勤めるようになると、「慶弔休暇」という言葉を耳にします。いざというときに役に立つ慶弔休暇ですが、弔事に関しては急を要するため、あとになって「そうだったの?」と知ることも少なくありません。

取得できる日数や休暇の扱い、休暇中の給与といった慶弔休暇の規程は、実は企業ごとに異なります。不測の事態に困らないよう、慶弔事についてご紹介します。

慶弔(けいちょう)とは、喜び祝うことや悲しみ弔(とむら)うことを意味します。結婚や出産などの慶事、お葬式といった弔事がこれにあたることを覚えておきましょう。

慶弔の意味合いから「慶弔休暇」とは、自分自身や近親者の結婚・出産、近親者のお葬式といった冠婚葬祭が行われるとき、社員が使用できる休暇のことをいいます。慶弔休暇を設けている企業は多くあります。

しかし、実はこの制度、会社ごとにところどころ違いがあることをご存じでしょうか。

ここでは、弔慰休暇について一般的な規定や休暇の日数をご紹介します。企業ごとに慶弔休暇の内容は異なりますので、目安としておくとよいでしょう。

実際に利用する機会が訪れる前に、就業規則の確認や総務への問い合わせも必要に応じて行うことをおすすめします。

弔慰休暇(忌引き)は突然訪れるものです。故人との関係により、取得できる休暇日数は変わってきますので、その都度確認することが必要でしょう。

【一般的な弔慰休暇の日数】 ※( )内は故人を表します。

この他、喪主を務めた場合や葬儀会場が遠方の場合、また、故人と同居していたか否かによっても休暇日数が変わる場合もあります。遠方の親族の弔慰休暇の場合、企業への報告として会葬礼状を提出しなければならないこともあります。

また、弔慰休暇の申請に関しては、突然の出来事であることから、口頭で休暇申請をし、後日申請書を提出すればよい場合もあります。事前に確認しておくとよいでしょう。

ちなみに、他の慶弔休暇の一般的な休暇日数は下記のような日数が多いです。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

慶弔休暇は企業に勤めたからといって、そうそう利用する機会があるわけではありません。知らなかったという方も多いことでしょう。

企業によって、慶弔休暇は必ずしも同じ規定とは限りません。

慶弔休暇は法律上で定められた休暇ではないため、企業が必ず社員に与えなければならない休暇ではないからです。よって、企業がその制度を設けるか否かは任意となります。

企業の休暇制度には、「法定休暇」と呼ばれる休暇と「特別休暇」と呼ばれる休暇が存在します。

週1日の休暇や年次有給休暇は、労働基準法で定められた「法定休暇」です。社員に法定休暇を取らせない場合、その企業は罰則を受けることもあります。

一方、「特別休暇」は法律で定められていないため、企業が独自で設定できる休暇です。制度を設けなかったとしても、企業に対して罰則はありません。

慶弔休暇は、福利厚生として設けられている「リフレッシュ休暇」「育児休暇」「介護休暇」などと並び、特別休暇に属します。企業が任意で制度を設けるため、その規定はさまざまです。

規定には以下のような内容が定められています。

気になるものは就業規則を確認したり、総務に問い合わせてみたりするとよいでしょう。

ちなみに、慶弔休暇を設けていない企業もあります。このような企業において冠婚葬祭に出席する場合は、有給休暇を利用して休むことになります。

慶弔休暇を設けている企業であれば、有給休暇を消化せずに休暇を取れるといった点でメリットがあるでしょう。

ところで、慶弔休暇は有給休暇でしょうか?それとも無給の休暇でしょうか?

この規定においても、企業が独自で決めるため、例え欠勤扱いで無給であったとしても、企業側としては何の問題もありません。もし無給であった場合、慶弔休暇を利用せず、有給休暇として申請するという方法もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

慶弔休暇を利用するにあたり、もう1点気を付けたいことがあります。それは、慶弔休暇が誰に適用されるかです。

現在の企業において雇用形態は多種多様です。慶弔休暇は「正社員のみ適用」としている企業もありますので、契約社員やパートといった雇用形態の方は自社の就業規則を確かめておくとよいでしょう。

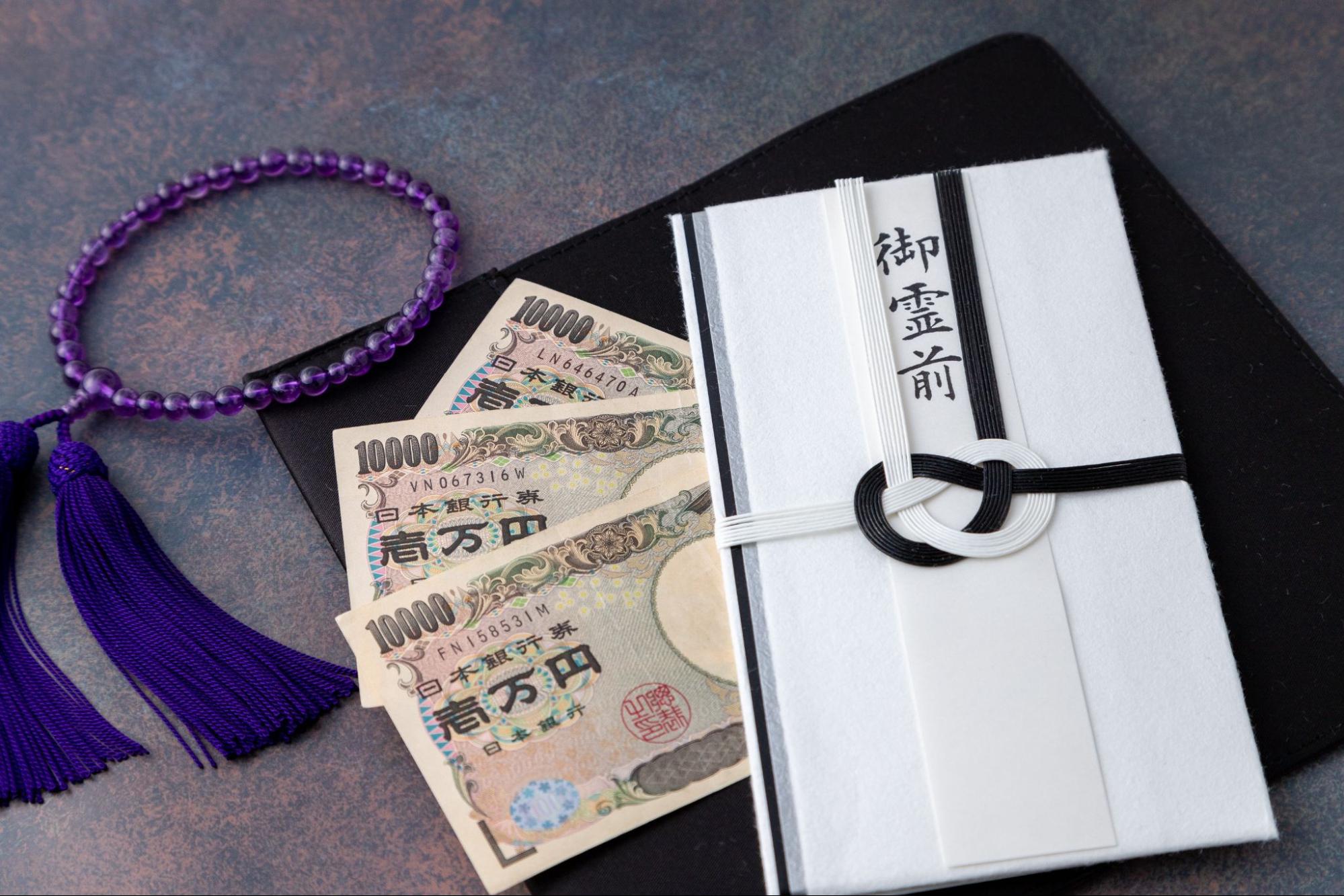

慶弔見舞金(慶弔費、慶弔金ともいいます)とは、社員やその家族の慶弔時に、企業が支給する祝い金や香典、見舞金といった手当のことをいいます。慶弔に関して法的な規則はないため、企業が手当を支給する義務はありません。そのため、企業によっては慶弔見舞金の規程を設けてない企業もあります。

しかし、実際のところ慶弔見舞金支給している企業がほとんどです。社員の就業意欲の向上、離職防止、愛社精神の向上といった目的が理由としてあげられるでしょう。

ただし、支給される金額は企業により異なります。

他の企業にならい一般的な金額を支給する企業もあれば、企業のトップが金額を独断で決めて支給する企業もあります。また、金額にある程度の基準を設け、企業の経営状況や財政状況に合わせ、段階的に支給する企業もありますので、知識として気に留めておくとよいでしょう。

では、気になる慶弔見舞金の相場をご紹介しましょう。ここでは弔慰金について特記します。

弔慰費は社員自身や社員の近親者が亡くなった際、企業から支給されます。

※業務内、業務外の区分を設け、状況に応じ支給する金額が異なる企業もあります。

※勤続年数に応じて支給額が変わる企業もあります。

※喪主を務めるか否かにより支給額が変わる企業もあります。

弔慰金は一般的に給与として扱われませんが、あまりにも高額だったときは給与として扱われ、課税対象となる場合もありますので注意しましょう。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

慶弔休暇に関してご理解いただけたでしょうか。これを機に、一度自社の就業規則を見直してみるとよいでしょう。

慶弔休暇の記載がない場合は、有給休暇を使用する可能性が高いといえます。はっきりしない場合は、総務部で確認をしておきましょう。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます