-

終活

-

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

平均寿命が伸び続けている時代に、死のあり方について考える人が多くなったと言われています。健康的に年齢を重ね、誰にも迷惑をかけず苦しまないで死んでいくことを望み、近年では、ぽっくり寺へ参拝をする高齢者が増加しているのです。

このコラムでは、ぽっくり寺の基本知識やぽっくりについての考え方と共に、全国に存在する健康長寿が祈願できるお寺を紹介します。

ぽっくり寺は日本各地に存在します。参拝すると無病息災になり、健康体のまま天寿を全うできると信じられている寺です。ぽっくりと言うネーミングは、ぽっくり死から取られたもので、参拝客の多くがシニア層と言われます。

介護される必要がない状態で、徐々に老衰し自然死したいと言う死に対する一つの考え方が信仰になったのです。また、年配女性が集まり、介護のつらさや老いに対する不安を語る場としてもぽっくり寺は利用されるケースもあります。

1972年に認知症について描かれた小説がヒットしてから、国内では死ぬならぽっくりと逝きたいと考える人が多くなったと言われます。2012年に厚生労働省が発表した老衰で亡くなる人の割合は、日本人で亡くなった人の僅か4.8パーセントです。

年齢別では、80代後半は5.3パーセント、100歳以上の人では31.6パーセントとなっています。つまり、ぽっくり死や近年言われているPPK(ピンピンコロリ)で死ぬ可能性が高いのは、100歳を超える長生きをした人と言えるでしょう。

苦しまずに最後を迎えるのが難しいと言える現状ですから、ぽっくり死を仏様にお願いしたいと考える人々がいてもおかしくはありません。テレビ番組で、あるぽっくり寺が紹介された時は連日参拝客で賑わったほどでした。

吉田寺はテレビ番組で紹介され話題を呼んだ有名なぽっくり寺で、世界遺産の法隆寺からほど近い場所にある古刹です。吉田寺を創建した恵心僧都源信が母親の臨終に念仏を唱え極楽往生を遂げさせたとのエピソードによって、長患いしないで往生できる寺とのイメージや信仰が定着しました。

境内には健康長寿を祈願する延命地蔵尊などの石仏が幾つかあります。ぽっくり寺との呼び名は源信が生きていた時代にはすでに生まれていたなど、日本を代表するぽっくり寺と言っても過言ではないでしょう。

現在でも、日々大勢の参拝客が訪れては紙に願いを書き木魚の中へ入れていきます。境内の案内板にぽっくり往生の寺と書かれているのも大きな特徴です。

常満寺の開祖宮木常満大和尚は、ぽっくり往生したい、ボケたくないと言う人々の願いを込めて平成3年にお寺を創建しました。開祖本人が炬燵の中でぽっくり往生したこともあり、全国各地からぽっくり死を願い参拝に訪れる人が多いです。

境内には、日本で唯一ぽっくり観音とぴんころ地蔵の両方が建てられていて、大往生やボケ封じのほか長生きを願う長寿寺としても有名です。

ぽっくり往生祈願やボケ封じ祈願などを受け付けたり、ぽっくり祈願のお守りを全国配送したりするほか、人間だけでなくペットのぽっくり祈願を行うことでも知られています。

大沼郡会津美里町根岸にある中田観音と呼ばれる弘安寺や耶麻郡西会津町野沢にある鳥追観音と呼ばれる如法寺、河沼郡会津坂下町塔寺にある立木観音と呼ばれる恵隆寺を会津ころり三観音と呼びます。

人は、怒ったり貪欲になったり愚かな行いをすることで苦悩すると仏教では考えられていますが、会津ころり三観音へ参拝すれば苦しみが取り除かれ、寿命安楽や万願成就が叶い大往生できると信仰されているのが特徴です。観音堂には臨終の際に苦しまず成仏できるとされる抱きつき柱があり、柱にすがることで願いが叶うと言われています。

ボケないで長生きするための健康祈願ができるボケ封じ観音と、長患いをしないで往生するための祈願をするぽっくり大師がある高野山真言宗のお寺です。

真言宗開祖の弘法大師が巡礼した関東八十八箇所の第65霊場で、室町時代から信仰対象になっていたとされる霊験あらたかなパワースポットとしても知られています。

長野県の佐久地方は長寿の里として有名です。鯉や果実などの名産地で、豊かな食生活が健康長寿の理由と言われていますが、良く働き良く遊ぶシニア層が多いのも地域の特色とされています。

寝たきりにならず苦しまないで大往生したいと考える人々が信仰の対象として拝むのが2003年に建立されたぴんころ地蔵尊です。成田山薬師寺の参道で長寿地蔵尊と刻まれた笑顔の穏やかなお地蔵さまで、全国から健康長寿を祈願するためにぴんころ詣でに訪れる人々が多くいます。

お寺の絵馬へ書かれる願いのほとんどが健康長寿と言われ、絵馬にもぴんころ地蔵尊のイラストが描かれているのが特徴です。

全国でも有名なぽっくり寺を紹介しました。かなり古い時代に創建されたお寺から比較的新しい時代に開かれたお寺まで、健康長寿やボケ封じなどを祈願するお寺は多くあります。

お寺ごとに石仏や観音像など祈願する対象は異なりますが、それぞれが大願成就できるようにと心を込めて建立されました。

観光などを楽しみながらパワースポットで苦しまずに死にたいと仏様へお願いしてみるのも良いでしょう。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活

終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活

終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活

終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活

終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

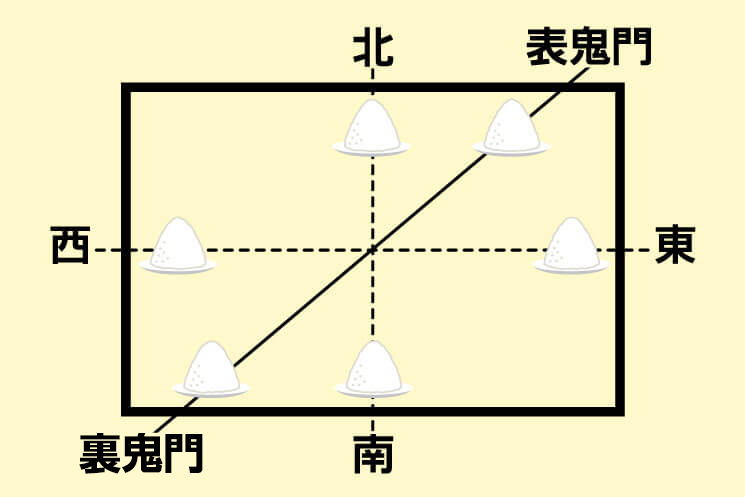

盛り塩の知識を誤解しているかも?正しい盛り塩の役割と方法

三途の川とは?渡し賃として必要な六文銭や石積みの刑について

御母堂・御尊父の意味や使い方!用いる場面や他の敬称一覧を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

お葬式の夢が縁起物って本当?夢にはどんな意味がある?

直会とは?挨拶や作法・挨拶例文について

横にスクロールできます

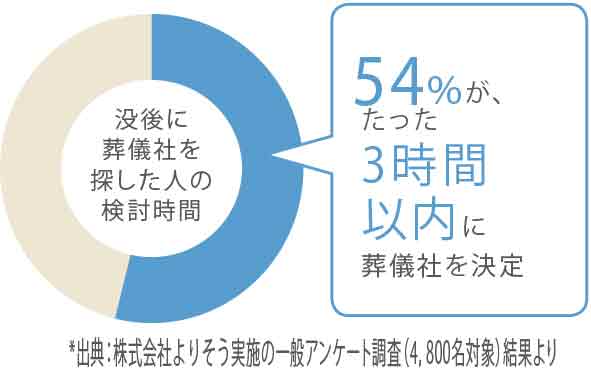

【失敗しない葬儀社の選び方】納得する葬儀にするために

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

六曜とは?六曜の種類と意味、葬儀や法事との関係

大安に葬式をしてもいいの?本来の意味を知って判断しよう!

家族が余命宣告を受けたらやっておきたい7つのこと

葬儀トラブルの事例と対処法

横にスクロールできます