-

終活

-

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

殯は日本で古くから行われていた葬儀儀礼のことで、現在も天皇や皇后など皇室の大喪儀はこの葬儀方法で行われます。殯は古代から登場するほど長い歴史を持ち、最古では『古事記』や『日本書紀』などの歴史書に記され、『万葉集』にも和歌の題材として取り上げられています。

本記事では「殯」という漢字の読み方やその歴史、儀式の内容と詳細について紹介します。

殯という漢字には二つの読み方があり、ひとつは「もがり」、もうひとつは「あらき」と読みます。どちらも人が亡くなった後に本葬を執り行うまでの間、棺に遺体を仮安置する行動やまたはその場所を指す言葉です。

その語源は「喪上がり」に由来し、時には「殯斂(ひんれん)」と呼ぶこともあります。「あらき」は主に天皇や皇后など身分の高い人の遺体を安置する場所として使われることが多く、「もがり」は天皇・皇后だけでなく庶民の葬儀も含んでいるため広義に渡って使用された言葉のようです。

「あらき」と読む場合は「荒城」と表記する場合もあり、ひとつの読み方・表記だけではないことも特徴です。

殯の歴史はとても古く、はるか古代時代までさかのぼります。西暦700年代にまとめられた『古事記』や『日本書紀』にはすでに「殯」の名前は登場しています。さらにそれよりも古く、西暦600年ごろにまとめられた中国の歴史書『隋書』にも「殯」は登場していることからも、日本では一般的な葬儀儀礼であり、それは他国にも広く知られていたことがわかります。皇室には亡くなった人を安置するための殯宮(もがりのみや)という場所があり、これは21世紀まで受け継がれています。

日本古来の葬儀儀礼として貴人から庶民まで広く行われていた殯ですが、残念ながら大化の改新以降は徐々に衰退していきます。その大きな理由は、646年(大化2年)に制定された「薄葬令」にあります。

薄葬令とは、身分によって墳墓の大きさや規模を制限した制令のこと。薄葬令は庶民の厚葬を禁じ、時間をかける殯も厚葬のひとつと判断されたので庶民には行えなくなってしまいます。こうして葬儀儀礼は徐々に質素なものとなり簡略化されていきました。この頃にはすでに中国から仏教も伝来し、これが日本の葬儀儀礼に大きな影響を与えることになります。仏教を通して火葬という死者を弔う方法が日本に伝わったのです。

火葬は皇室の葬儀にも取り入れられ、初めて火葬された天皇は女帝である持統天皇です。しかし、持統天皇の場合は亡くなってからすぐに火葬されたのではなく、殯の儀礼が行われた後に火葬にされていますし、すべての皇族が火葬にされたわけではありません。このことからも天皇家では殯の儀礼は引き続き行われていたことがわかります。殯は庶民の間では衰退していきましたが、一部地方の風習にはその名残が見られ、特に殯の大きな影響を残しているのはお通夜だと言われています。

お通夜は遺体を火葬するまで仮安置するものですが、これは遺体を仮安置させる殯を短縮・簡略化したものです。現代で殯を行うことはほとんどなくなりましたが、お通夜などの儀式は遺体と寄り添い、手厚く死者を弔う日本人の習慣を今に伝えるものです。

殯は本葬までの期間、棺の中に死体を仮安置しておく儀礼です。この儀式には故人との別れを惜しむことはもちろん、死者の霊魂を敬い慰めることと、死者の復活を願いながらも遺体の腐敗・白骨化を確認することで改めて死者の死を確認するという2つの目的があります。

遺体を安置する期間は身分によって異なり、身分の高い者は3年という長いあいだ安置されることが一般的でした。安置された遺体は一定の期間を経ると棺から取り出され、洗骨し清められた状態で本葬されます。

天皇家では天皇が崩御した翌日から大喪の儀の間までが殯の期間となります。昭和天皇が崩御した時の殯の期間は50日間。この殯の間は24時間体制で「殯宮祗候(ひんきゅうしこう)」という儀式が行われました。殯宮祗候は、宮内庁の関係者だけでなく政治家や経済関係者が10名ほどのグループを作り、ご遺体が安置されている殯宮で昭和天皇を偲びます。偲んでいる間の殯宮は真っ暗で静かな状態が保たれ、交代制で儀式を執り行うのです。

古代日本で行われた殯は、遺族が安置した遺体に食事を与えるなどして共に生活し、歌や踊りなどで慰めていました。殯を行う期間、遺族は外部とのつながりを絶ち、高貴な身分の人は妻子や兄弟は白い布を身につけ遺体のそばに常に寄り添うのが習わしです。安置された遺体はやがて腐敗や白骨化していきます。その変化を見て遺族は亡くなった人が復活しないことを悟ってその死を受け入れました。遺された家族が死を受け入れるためにも、殯の期間は必要不可欠だったと言えるでしょう。

殯を行った後は、遺体を清めて棺に入れて本葬を行う必要があります。埋葬の日にちについてもこだわりがあり、事前に占いを行い吉日と出た日にちに埋葬します。日本人は遺体を大切に扱うと言われていますが、死者を手厚く弔う姿勢は古代からすでに確立されていたのです。

殯は現代の日本ではなじみが少なくなった葬儀儀礼ですが、天皇家には今も受け継がれています。お通夜だけでなく、青森県の一部地域では忌中の家の前で2メートル近くある2本の木の棒を交錯させたり、沖縄県の一部離島では土葬にした死者の骨を清める洗骨が行われたりするなど、殯の影響を感じさせる葬儀儀礼は各地でなお残っています。殯について知ることは、日本人の古くからの死生観を知るためにも欠かせないと言えるでしょう。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活

終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活

終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活

終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活

終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

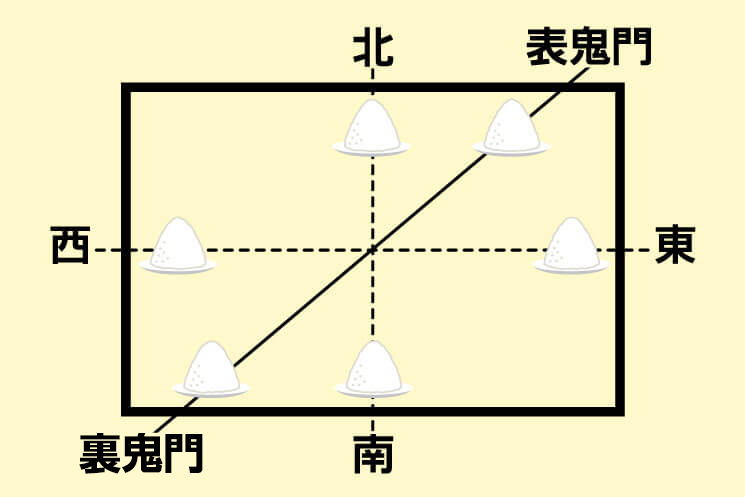

盛り塩の知識を誤解しているかも?正しい盛り塩の役割と方法

三途の川とは?渡し賃として必要な六文銭や石積みの刑について

御母堂・御尊父の意味や使い方!用いる場面や他の敬称一覧を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

お葬式の夢が縁起物って本当?夢にはどんな意味がある?

直会とは?挨拶や作法・挨拶例文について

横にスクロールできます

終活の費用を徹底解説。葬儀、お墓、遺品整理からお金の準備方法まで

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

【失敗しない葬儀社の選び方】納得する葬儀にするために

六曜とは?六曜の種類と意味、葬儀や法事との関係

大安に葬式をしてもいいの?本来の意味を知って判断しよう!

家族が余命宣告を受けたらやっておきたい7つのこと

横にスクロールできます