-

飾り方(祀り方)

-

仏壇には何をお供えする?注意点は?

仏壇は、家庭内のお寺として仏様になったご先祖様の位牌をご本尊の傍に置いて、毎日お参りするためのものです。

本記事では、仏壇の購入を考える方のために、仏壇の置き方や飾り方と、故人さまやご先祖様を偲び、ご供養につなげるための知識をご紹介します。

一般的には、本位牌や仏壇は四十九日までに揃えます。

四十九日の法要にあわせて揃えた場合は、あらかじめ僧侶に開眼供養もお願いすることを伝え、同じ日に開眼供養を行ったあとで法要をしてもらいます。

位牌も、葬儀の際に授かった白木の仮位牌から、本位牌を用意して仏壇に安置します。

本位牌は戒名などの文字入れに二週間前後の日数がかかるため、早めに依頼をしておくことが大切です。

昔は、仏壇は仏間におかなければいけない、という慣習がありました。

しかし近年では、どの部屋にどんな仏壇をおかなければならないという決まりはなく、ご自宅の都合に合わせた置き方から選ぶことが一般的になりました。

それに合わせて仏壇もインテリアに合うモダンなデザインのものや、手入れのしやすいものも出ています。

ご自宅に合ったものを選ぶようにするとよいでしょう。

仏壇を大きさで分けると、図のとおりの三種に大別されます。

床に直接置く場合は台付きの仏壇を選びます。

一般的には仏間、床の間、畳の上に置き、座って礼拝します。

整理ダンスやチェストの上などにおけるタイプです。

テーブルや机の上などにおけるタイプです。

小さい仏壇を選ぶ際には、位牌のサイズも仏壇に収まる大きさを選ぶように注意が必要です。

仏間に合う唐木仏壇だけでなく、最近は現代の住宅事情にあわせて、洋室でも合うようなデザインの仏壇も多く売られています。

これらは、モダン仏壇、洋風仏壇、リビング仏壇と呼ばれています。

マンションなどに置く場合の仏壇の選び方は別の記事で詳しくご紹介しています。

台付き仏壇には仏壇墓という仏壇の下の部分に骨壺が入れられるようになっている自宅墓タイプもあります。

「墓地、埋葬などに関する法律」いわゆる墓埋法の条文では、墓地以外のところに埋葬することは禁止されているので、所有地や自宅に庭などに許可なく埋葬することはできません。

ただし、自宅で遺骨を保管することは違反ではないという見解から、手元供養のひとつの方法として取り入れる方もいます。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

宗派ごとに置き方、置く向きが違いうという説があります。 詳しくは下記の記事をご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

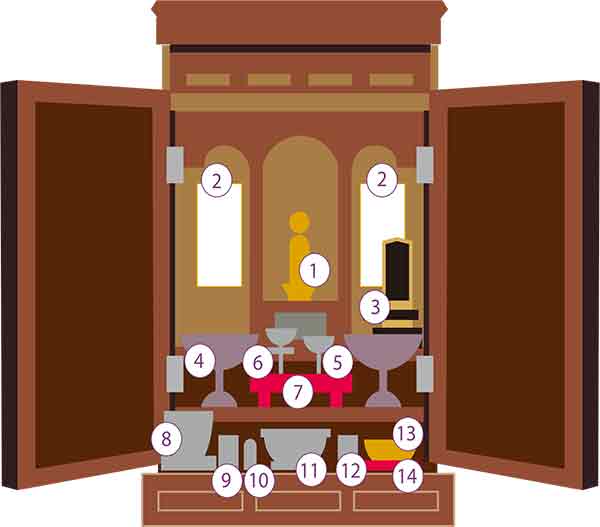

お仏壇を見本として、お仏壇の飾り方と仏具の置き方を解説いたします。

こちらは一例であり、宗派などによっては異なる飾り方をする場合もあります。

図の数字に対応した仏具の開設を下記に記します。

ご本尊は中央に置きます。

また、宗旨宗派によりご本尊として安置するものは異なり、仏像や宗教的絵画・掛け軸・書などの場合があります。

掛け軸の脇侍は向かい合うように配置します。

お位牌は、ご本尊の下の段に置きます。

仏飯器、茶湯器をのせる台です。

仏飯は右側に置きます。

お茶は左側に置きます。

お供物を載せるための台です。

1つだけの花立の場合、左側に置きます。

お線香を差しておくものです。

火をつけ終わったマッチを入れます。

三本脚の香炉は、手前に一本脚を置きます。

火立は右側に置くのが基本です。

おりんをたたく棒などを右手に置きます。

おりんをたたく棒などを右手に置きます。

おりんを置くための台です。

新しく購入した仏壇は、そのままではただの棚にすぎません。

お墓と同じように、本尊・位牌・仏具を揃えて、僧侶に「開眼供養(かいげんくよう)」を行ってもらいます。

「入仏式」や「魂入れ」とも言われます。 これによって魂が宿り、礼拝の対象になります。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

理想としては毎日お茶やごはんを仏壇に差し上げるのが望ましいですが、一週間に一度毛ばたきでほこりを払うだけでもお仏壇をきれいに保てます。

お仏壇のお手入れはどの種類のお仏壇でも大体同じです。

ただし、金仏壇については金箔が剥がれやすいため気をつけたお手入れが必要となります。

こするようなお手入れは避け、乾拭きや軽くホコリを取る程度にしましょう。

お仏壇をきれいにお掃除し、お手入れすること。それ自体が故人さまへのご供養とつながります。

ろうそくやお線香を使う場所など、ススが溜まりやすい場所や、日々の汚れをお手入れできれいに保ちましょう。

仏壇を使ったご供養の定義、意味などは宗派によって様々な考え方があり、あくまで一例です。

仏教でのご供養の基本は、「花」「香」「灯明」と言われています。

これはそれぞれ、お花…敬愛、尊敬、お香…心の浄化や香を楽しむ、灯明…明るい希望をあらわすとされているためです。

毎日の礼拝でも、なるべく花をお供えし、お線香を焚き、ろうそくなどの明かりをつけることで、日常の中にご供養の気持ちを取り入れることができます。

現代では仏間のある住居も少なくなり、身近な方が亡くなって初めて仏壇を買う機会にあたる方もふえているのではないでしょうか。

仏壇をおくことで、毎朝仏壇に手を合わせる習慣や、お供えなどを頂くお付き合いなど、新たな暮らしの習慣が生まれます。

故人を偲び、先祖代々への感謝の気持ちを思い出す機会として、仏壇という物だけでなく、対峙する時間や想いも大切にされてください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

飾り方(祀り方)

仏壇には何をお供えする?注意点は?

飾り方(祀り方)

仏壇の引っ越しはどのようにすればいい?注意することは?

飾り方(祀り方)

仏壇を処分することになったら?方法や費用を解説

飾り方(祀り方)

仏壇を買った後は開眼供養が必要!|開眼供養の準備と流れ

飾り方(祀り方)

仏壇を処分する4つの方法|処分する流れと確認するポイント

仏壇を買った後は開眼供養が必要!|開眼供養の準備と流れ

供養は何のためにするもの?意味や必要性とは?

後飾り祭壇はいつまで飾る?自宅での飾り方や配置のルールを解説

仏間とはどういうスペース?床の間との違いや仏壇の置き方のポイント

仏壇を処分することになったら?方法や費用を解説

浄土真宗 大谷派の仏像・位牌・仏壇について

横にスクロールできます

後飾り祭壇はいつまで飾る?自宅での飾り方や配置のルールを解説

仏壇を処分することになったら?方法や費用を解説

仏壇を買った後は開眼供養が必要!|開眼供養の準備と流れ

供養は何のためにするもの?意味や必要性とは?

手元供養とは?自宅や手元で想う供養の形とは

枕飾りとは?宗教別の配置や気になるマナーについて

横にスクロールできます