-

葬儀のマナー

-

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

弔辞とは、故人様の死を悼み悲しむ気持ちを表す最後のお別れの言葉です。身近な方に不幸があった場合には弔辞の依頼を受けるかもしれません。また、弔辞の依頼をしたいという方もおられるでしょう。

ほとんどの方にとって、弔辞はめったに経験する機会はなく、弔辞の場面に立ち会ったことが無い方も多い事と思います。この記事ではそんな弔辞に関する状を紹介、解説していきます。弔辞を依頼したい・弔辞を依頼されたという方は是非参考にしてください。

弔辞とは、葬儀の中で一体どのような意味合いを持つのかをしっておくと、弔辞を依頼するとき、弔辞を依頼されたときに慌てることなく対応することができます。

まずは弔辞の基本的な知識を知っておきましょう。

弔辞とは、故人様に対するお別れの言葉です。弔辞の内容は、故人様との生前の関係性を強く押し出した、思い出話や感謝の気持ちを語りかける言葉で読み上げられます。

弔辞を読む人によっては、家族が知らなかった故人様の一面を知ることが出来る貴重な時間にもなります。大規模な葬儀や、会社が主導する社葬などでは公営性が強くなるため、弔辞を読むのが一般的になります。

しかし、一般の個人葬や家族葬では、弔辞が読まれる葬儀は多くありません。近年では、家族葬などの小規模な葬儀が増えているので、弔辞が読まれる葬儀も少なくなってきていると言ってよいでしょう。

弔辞は告別式の途中に読み上げられるのが一般的です。しかし、地域や依頼する葬儀社によってタイミングが異なるため、葬儀担当者との打ち合わせ、確認を怠らないようにしましょう。

仏式で葬儀を上げる場合、弔辞を読むタイミングは「焼香の前か後」になるのが一般的です。

葬儀担当者か葬儀の司会者から弔辞を読むタイミングに声をかけたりアナウンスがあります。事前打ち合わせで教えられたタイミングを忘れてしまっても、問題はありません。

弔辞は、故人様と縁の深い人に任されることが多く、その内容も故人様の人柄を偲び、生前の思い出を自分なりの言葉で語ります。

弔辞を作成する際に、無理に難しい言葉や言い回しを使う必要はありません。

しかし、自分なりの文章とは言っても弔辞を作成するうえで押さえておきたいポイント、注意点はいくつか存在するので確認しておきましょう。

弔辞を読み上げる時間は長くても5分です。途中で言葉に詰まる場面もあるでしょう、弔辞を読む時間は3分を目安に作成すると良いとされています。

文字数にして800〜1000文字程度を目安にしてください。

弔電は巻紙に薄墨の毛筆でしたため、奉書紙(ほうしょがみ)と呼ばれる日本の伝統的な和紙に包むのが正式な作法です。

巻紙に弔辞を記す場合は、折りたたんだときに文字が中央に来るように十分に余白を取り「弔辞」と書きます。

しかし、社葬などの形式的な葬儀でなければ、便箋にペンで記し、白い封筒でも問題はありません。

弔辞を作成する際には避けるべき言葉というものが存在します。不幸や不吉を連想させる言葉や、繰り返し起こることを連想させる重ね言葉は避けましょう。

上記のような言葉は避けるべきですが、つい使ってしまう場面もあります。

自分が使わないように注意を払うことは大切ですが、他者が使用してしまった際にめくじらを立てないように気を付けましょう。

弔辞をお願いするのは故人様と親交の深かった方となりますが、中には故人様と親しくても家族と面識が少ない方もいるでしょう。

ここでは弔辞を依頼したい場合、お願いする方法やタイミングを紹介します。

弔辞は、訃報から葬儀までの短い時間で準備をしなくてはなりません。故人様の死を受け止め、弔辞の内容をきちんと考え、作成するのには時間がかかります。

その時間を作るためにも、弔辞をお願いする方は早急に決め、できるだけ早く依頼をお願いしましょう。

早急に弔辞の依頼をするためにも、電話で直接訃報を伝え、弔辞の依頼をお願いしましょう。

葬儀で弔辞を読んでくださった方には、葬儀後2〜3日中に菓子折りなどの品物を御礼としてお渡ししましょう。現金をお渡しするのは避けたほうがよいでしょう。

連絡を取るのが難しい方や、葬儀後どうしても時間がない方は、出棺のすぐ後に直接お礼を申し上げ、品物をお渡ししましょう。

弔辞を依頼された場合には基本的に引き受けましょう。

例外として、故人様と親交が深くなかった、親しくなかった場合には弔辞をお断りしても失礼にはならないでしょう。

弔辞は必要なのか? 葬儀を検討している際には弔辞をお願いするべきか迷う方がいるでしょう。

結論から言えば、弔辞は必要ではありません。皆さんが弔辞の必要性に悩んだ場合の判断材料を紹介します。

弔辞は必要ではありません。しかし、弔辞があったほうがいい場合もあります。その判断材料の一つとして、葬儀の形式考えてみましょう。

参列者が百人を超えるような大きな葬儀、会社関係や取引先などが大勢参列しているため形式を重んじるなど、弔辞を行った方が良い場合もあります。

しかし、現在の葬儀では家族葬などの小規模な葬儀が増加していることもあり、弔辞を取り入れている葬儀は減収傾向にあります。自分たちの葬儀形式がどのような形で行われるのかを考えてみると判断の助けとなります。

今回の記事では弔辞の基本的な知識を中心に紹介しました。

葬儀式で弔辞を読み上げる際に、失礼なくスムーズに行うのは意外に難しいもので、緊張せずにすらすらと奉読する人は稀でしょう。

心に残る、良い弔辞にするポイントとして、最低限のマナーを守り、堅苦しい表現にこだわらずに自分の想いを言葉に綴りましょう。故人様にまつわる思い出や具体的なエピソードを中心に作成するだけで、あなたにしか作れない素晴らしい弔辞になるでしょう。

弔辞を依頼したい場合には、迅速に依頼をすることが何よりも重要になるでしょう。弔辞を依頼された際には。葬儀社に相談すると良いアドバイスをしてもらえることもあります。

弔辞を依頼したいとき、弔辞を依頼されたときには今回の内容を参考にして頂ければ幸いです。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー

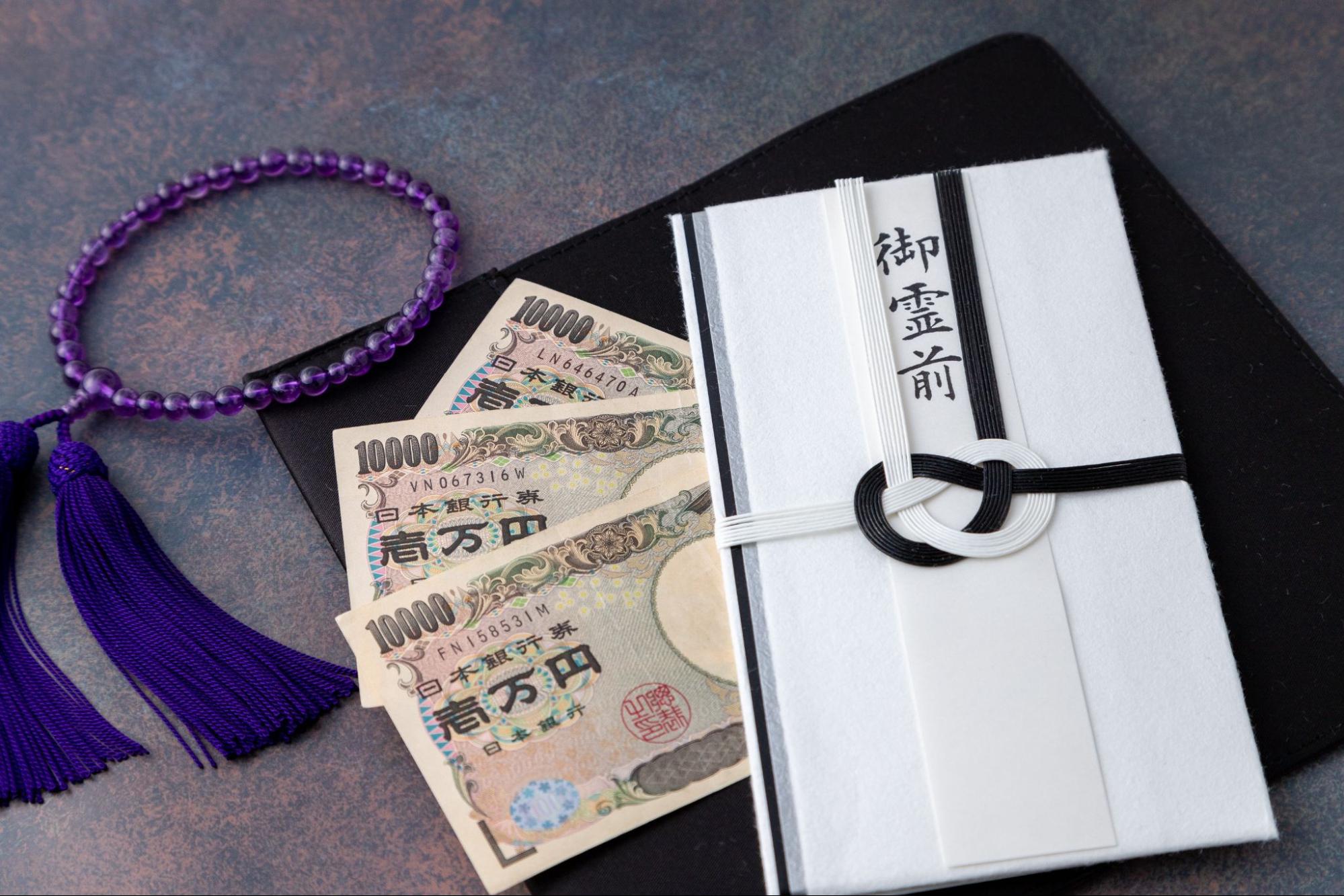

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます