-

葬儀の種類・宗派

-

神式のお葬式で知っておきたい香典袋のマナーは?参列時のマナーや作法を紹介

空海(弘法大師)が開いた真言宗は、元は当時の中国【唐】の密教が基板になっています。生きたまま仏になる「即身成仏」を目指して熱心に技術と知識を学ぶ、一般に開かれた教義ではない、という意味で「密教」と言います。

故人の頭に水をかける「灌頂(かんじょう)」など、他宗教とはまた少し違う、独特の葬儀手順がありますので、このページでは真言宗での葬儀の流れを説明していきます。

真言宗は、平安時代に空海(弘法大師)によって開かれました。

空海は四国で修行しいくつもの霊場、修行場を開き、遣唐使として唐に渡り、密教を学んで阿闍梨(あじゃり)の称号を得て、当時の最先端の学問体系や資料をたくさん持って日本に帰国しました。

真言宗は「密教」とも呼ばれ、万人がそのまま救いの道を悟れるわけではなく、秘密にされた真理を必死に学び追い求めて初めて到達出来るものだ、とされています。

総本山は、高野山金剛峯寺。現在は内在するたくさんの建物が、世界遺産に認定されています。

平安京当時の官寺であった京都市南区の東寺も空海に下賜され、二大根本道場として大事にされています。

経典は「大毘盧遮那成仏神変加持経(通称「大日経」)」「金剛頂経」、空海の著書である「秘蔵宝鑰」など。

ご本尊は大日如来。さらに「真言八祖」と呼ばれる、密教が伝わるにあたって大事な役目を果たした人々があてられます。

大日如来、金剛さった、龍猛菩薩、龍智菩薩、金剛智三蔵、不空三蔵、恵果阿闍梨、そして弘法大師です。

後の世に細かい分派がたくさん成立しましたが、空海への信仰を掲げる「大師信仰」は共通しています。

天台宗の開祖最澄とは、同時期に遣唐使として中国へ行った事もあり、後々まで交流があったとされます。

真言宗の葬儀は、故人を大日如来の支配する「密厳浄土」に送り届ける為の儀式になります。

密厳浄土とは、太陽である大日如来を中心とし、その周りに何重にも重なって、仏の居る層や私達人間の居る層などが存在する、とされています。ですので、他の宗教に比べて死後の世界は身近にあります。

この世で身についてしまった悪い考えや習慣を葬儀式で落とし、閻魔様などで知られる十人の裁判官に裁かれる際に、弁護士として仏様の加護を得られるように供養するのです。

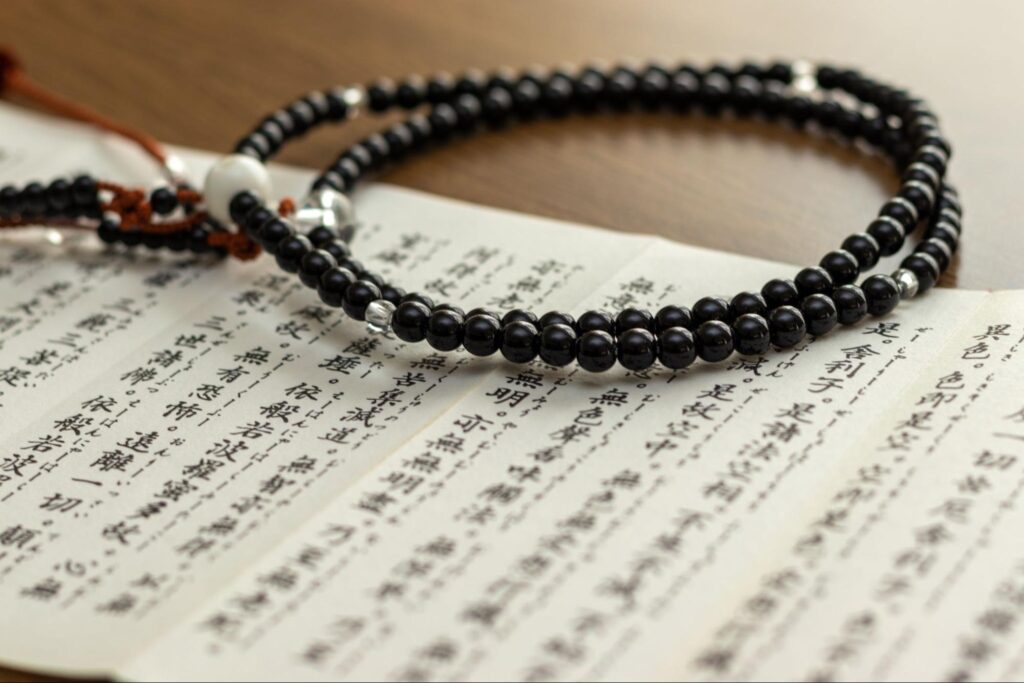

真言宗の葬儀で使われる数珠は、108個の玉が連なった長い形の物です。男性用と女性用で特に分かれているわけではありませんが、様々な長さの物がありますので、自分の手にあったサイズの物を選ぶと良いと思われます。

持ち方は、房を外に出して両手の中指にまっすぐに架け渡し、そのまま合掌します。頻繁に両手をこすり合わせてジャラジャラと音を立てるのも真言宗の特徴です。108個の玉を鳴らす事で108個の煩悩を払う、という意味があります。

使わない時は二重にして手のひらにかけ、親指で押さえるようにしておきます。長くだらりと下げたままにしないようにしましょう。

お焼香の回数は三回です。お香は、一回一回、額までおしいただいてから火種に投入します。「仏法僧」の「三宝」に帰依するため、また、「大日如来様、弘法大師様、ご先祖様」に帰依するためと言われています。

お通夜は仏間か広間で行います。

ご遺体には清浄なお着物を着せ、北枕にして布団に寝かせ、手は胸の上で組み、お数珠を持たせます。顔には白布をかけ、掛け布団の上、故人の胸元には、刃先が足を向くように守り刀を置きます。

枕元に白い布をかけた小さな机を用意して枕飾りとし、お線香やろうそく台、鈴、枕飯や枕団子を並べます。仏花はシキミか白い花を一輪、花立てに刺します。

ろうそくとお線香は常に1本、火がついた状態にしておきます。これは「一心に一筋に仏様の元へ成仏するように」との願いが込められています。

僧侶に来ていただいたら枕経をあげていただきます。

「般若理趣経」「陀羅尼」「光明真言」(例:「オン アボキャ ベイロシャノウ マカボダラ マニ ハンドマ ジンバラ ハラバリタヤ ウン」と唱える)、「御宝号」(例:「南無大師遍照金剛」と唱える)等をあげていただきます.

【合わせて読みたい】

枕経とは?依頼の仕方や流れ、お布施の相場など

その後は通夜法話をいただき、通夜振舞いで弔問客に食事をふるまい、在りし日の故人の思い出を語り合って夜を過ごします。

参列する場合の服装は、略式喪服やダークスーツ、または暗めの色合いの普段着でも構いません。急な訃報に慌てて駆けつけた形式でも、失礼の無いようにします.

お焼香は三回、額の高さまでおしいただいてから火にくべます。

また、通夜振舞いの際は、どんなに悲しくともお酒に溺れてご遺族やご親族に迷惑をかけないよう、仏前である自覚を持って礼節をわきまえて下さい.

【合わせて読みたい】

通夜の流れ | 一般的な葬儀の場合

湯灌を行う意味や料金、やり方について

葬儀社に任せる場合、この時に湯灌(故人のお体を拭いて綺麗にすること)が行われる場合があります。業者に任せることも多いですが、可能であればご遺族そろって故人の生前のご苦労を労いながら拭いてあげて下さい.

納棺にあたっては「土砂加持」が行われます。土砂を洗い清めて護摩を炊き上げ、ご本尊の前で光明真言を唱えることで清められた砂を、ご遺体に撒いて納棺します。

滅罪生善、罪を滅ぼして善を生み出し、故人の罪を清める儀式です.

僧侶や式衆をお迎えしたら、「洒水」でご遺体を清め、「加持供物」で仏前に供えた供物を清めます.

「三礼」で仏法僧に帰依することを宣言し、剃髪、授戒、授戒名により故人を仏門に帰依させます。

その後、「表白」「神分」等により、大日如来の加護を願い、死後の裁きに阿弥陀如来や観音菩薩の降臨があり故人の罪が軽減されるよう祈ります.

さらに引導の儀式で不動潅頂の印明、弥勒三種の印明、如来の五智を表す「五鈷杵」等を授け、故人を「即身成仏」へと導きます.

御位牌の開眼を行い、「偈文」「諷誦文」で故人の生前の徳を讃えた後、喪主による弔辞、弔文の読み上げ、焼香が行われます.

焼香は三回ですが、参列者の人数に応じ、一度で済ませる場合もあります。その際は故人の成仏を祈り、心を込めて行って下さい.

最後に光明真言や回向を唱え、故人が極楽浄土へ往生するよう祈願し、「導師最極秘印」を結んで葬儀は終了します.

お棺に釘を打つ前に、最後のお別れをします。

近親者が順番にお別れの言葉やお花を捧げます.

この際、火葬出来ない物(プラスチック、金属製品など)は絶対に入れないで下さい。入れ歯やメガネ等の日用品は、故人には不要とされ、どうしても持たせる場合は別の小箱に入れて、お骨の横に安置します.

出棺の作法は、各地域や寺院の慣習に従って下さい.

一般的な作法として、親族でお棺を担ぎ上げたらその場で一周回る、通常の出入り口を使わない、霊柩車が出る前に銅鑼やクラクションを鳴らすなどがあります.

火葬場に到着したら読経、お焼香を行い、ご遺体を荼毘に付します.

収骨(骨あげ)は長い竹箸を用い、「箸わたし」によって行います。最初の人がお骨を拾い上げたら、次の人が箸で受け取り、骨壷に収めます。係員の指示に従い、正しく行って下さい.

お骨迎えとは、家にお骨を持ち帰ることです. お骨は後飾り壇に御位牌やご遺影と共に、四九日まで安置します.

故人は、亡くなった日を一日目とし、七日ごとに十王の裁判を受けるため、七日ごとに念入りに供養し、各如来や菩薩に祈りを捧げます.

初七日はお骨迎えの2〜3日後になる場合が多いので、その日に行うことが多いです.

僧侶に読経、光明真言を唱えてもらい、ご法話をいただいた後、会食を行い故人の冥福を願います.

【合わせて読みたい】

還骨法要・初七日法要(繰上げ初七日)の流れ | 一般的な葬儀の場合

六道の裁判は、五回目、三十五日目、そして七回目、四十九日目に行われるとされます.

中陰の法要で特に重要なのはこの裁判です.

三五日法要は家族のみで行い、僧侶を呼ぶことは少なくなりました.

四九日法要は喪明けとして行われ、納骨式も併せて実施するため、四九日目を越えない日取りをあらかじめ決めておく必要があります.

僧侶を呼び、または菩提寺にお骨、仮位牌、本位牌を持参し、供養してもらいます.

真言宗の御位牌には必ず頭に梵字が刻まれているので、正しく用意して下さい。

本位牌の作成には約二週間かかる場合があるため、墓石への名入れと合わせ、早めに手配するようにしましょう.

読経、光明真言などの式次第が済んだら、会食を行い精進明けとします.

十王の残り三回の裁判は、百か日、一周忌、三周忌となります.

お布施の金額は一概に決まっていませんが、地域や寺の格、葬家の格により異なります。

お通夜から初七日までの本葬儀では概ね10万円〜30万円程度と考えられます.

お布施の他に戒名料も必要です。特に指定がない場合は30万円程度とされ、高位の戒名は数百万円になる場合もあります。

家族・親族間で戒名の位が異なるのは避け、過度な値切りや見栄は控えましょう.

ご自宅や葬儀会場に来る際は「お車代」として5千円、法要後の会食がある場合は「御膳料」として5千円、四九日法要や納骨式の場合は5万円程度、別途準備しておきます.

【合わせて読みたい】

法事・法要・葬儀、お布施の金額相場ってどのくらい?渡し方は?

葬家の格や地域により異なりますが、故人との関係に応じた相場目安は以下の通りです.

葬儀後の会食に招かれている場合は、その分多めに包むようにします.

また、宗派により香典袋の書き方が異なります.

真言宗では、葬儀時の香典袋の表書きは「御霊前」が一般的です。

宗派が分からない場合は「御香典」としても使用できます.

四九日を過ぎたら、「御霊前」は用いず「御仏前」または「御香典」とします.

【合わせて読みたい】

葬儀における香典マナーや相場についてはこちら

僧侶として出家していない場合、厳しい戒律はなく一般の葬儀と比べて特に気を使う必要はありませんが、真言宗の僧侶・導師として葬儀を執り行うのは、大日如来と一体となって故人を導く存在とされています。

儀式中は失礼がないよう十分注意してください.

葬儀の服装については、通夜の場合は略式喪服やダークスーツで十分です。葬儀式では遺族は本式喪服を用意し、結婚指輪以外のアクセサリーは控えます。

真珠のみは許容される場合もありますが、原則として控えるのが望ましいです.

忌引期間中、親族は喪服を着用し、配偶者は10日、父母は7日と定められています.

また、満中陰の喪明けまでは、七日の法要ごとに黒一色の衣装から普段着の色へと徐々に変化させる作法もあり、四九日法要には通常の礼装で参加します.

数珠は、参列者は簡易なもので構いませんが、遺族は本式数珠を用意すべきです.

お焼香は三回で、一回ごとに心を込めて額まで持ち上げ、故人の冥福を祈りながら火に落とします.

服装はダークスーツや簡易喪服、雨の日の傘やハンカチも華美にならないよう注意が必要です.

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀の種類・宗派

神式のお葬式で知っておきたい香典袋のマナーは?参列時のマナーや作法を紹介

葬儀の種類・宗派

一般葬とは?参列者の範囲やメリット・デメリットなどを解説!

葬儀の種類・宗派

死装束は好きな服を選べる?注意点や宗派ごとの違いを解説

葬儀の種類・宗派

一日葬とは?5つのメリットと3つのデメリットを詳しく解説!

葬儀の種類・宗派

浄土真宗のお経の由来は?宗派や葬儀におけるマナーについて解説

不動明王とは?真言の唱え方や効果などについて

これで安心!お坊さんの呼び方の種類を押さえよう!

13宗派56派の宗祖・教え・教典・唱名など

祈祷とは?祈願との違いはなに?意味や流れについて解説

般若心経の内容全文と解説まとめ|知れば心が楽になる「空」の思想

二礼二拍手一礼による参拝の流れは?行う理由や例外を解説

横にスクロールできます

一日葬とは?5つのメリットと3つのデメリットを詳しく解説!

一般葬とは?参列者の範囲やメリット・デメリットなどを解説!

寺院とのつきあいが負担になってきた?檀家のやめ方

菩提寺についてよくわからない人のための基礎知識

浄土宗ってどういう信仰?葬儀の特徴やマナーは?

禅宗の1つ!臨済宗の特徴と葬儀の流れを徹底解説!

横にスクロールできます