-

終活

-

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

この世に供養する方がいなくなってしまった故人は「無縁仏」と呼ばれます。

親族の方が問題なくお墓を継いでいけば、無縁仏になってしまうことはありませんが、現代ではさまざまな事情から無縁仏になってしまう故人が増えつつあるようです。

人はどんなときに無縁仏になってしまうのでしょうか。また、無縁仏にならないためには、どんな対策ができるのでしょうか。

ここでは、故人が無縁仏になってしまう理由や、無縁仏を供養する方法について状況別にご紹介します。

無縁仏とは、故人を供養する方が何らかの事情によりいなくなってしまった状況のことです。

無縁仏になってしまうと、ご自身が亡くなったときに親族や縁者の方から供養してもらったり、お墓を管理してもらったりできなくなります。

こうして管理する人のいなくなった墓も、やがては無縁墓となります。

まずは、無縁仏になってしまう理由としてよくあるものを5つご紹介します。

そもそも故人にお墓がなく、かつ遺体の引き取り手がいなかった場合には、行政によって火葬や埋葬が行われることになります。

行政による火葬が行われた後、遺骨は一定の期間だけ保管されますが、期間を過ぎた場合には公共の無縁墓に合祀されてしまいます。

ただし、現代では無縁墓に入る方が増えてきたことから、お墓に入り切らなくなる場合も少なくないようです。

自治体によっては、遺骨を骨壺から出して、粉骨した状態で合祀することもあります。

先祖代々続いてきたお墓があるにもかかわらず、お墓を継ぐ人がいなくなってしまったために、無縁仏となってしまうことがあります。

たとえば、お墓を管理する子孫が途絶えてしまうことは、決して珍しくありません。

お墓を継ぐはずの方が遠方へと住居を移すことで、代が途切れてしまうこともよくあります。

このような事情から、誰もお墓を継げなくなってしまうと、先祖代々続いてきたお墓でも、いずれは寺院や霊園の管理者によって処分されることになります。

故人に子どもや孫などお墓を継ぐ予定の方がいたとしても、当人がお墓を管理せずに放置してしまった場合には、無縁仏となってしまいます。

お墓を維持するためには、親族や縁者によるお墓参りなどの定期的な供養が必要です。

また、寺院によっては法要などの行事に参加する必要もあります。

こういったお墓の管理が行われず、誰にも供養してもらえなくなってしまったら、たとえまだ親族や縁者が生きていたとしても無縁仏になってしまうのです。

寺院や霊園の敷地内にある古いお墓の中には、所有者が分からなくなってしまったお墓が見つかることがあります。

このように所有者が分からないお墓が見つかったとき、墓地を管理している自治体や寺院は、お墓を処理する旨の情報を「官報」という政府が発行している公文書で発表します。

また、該当するお墓の近くにも、同様の情報が貼り出されることがあります。

それでもお墓の所有者が分からなかった場合、そのお墓は処理され無縁仏になってしまうのです。

お墓を維持するためには、寺院や霊園の管理者に対して管理料を支払う必要があります。

この管理料は、墓地の種類によって異なり、一般的には年に1回支払うことが多くなっています。

また、寺院墓地などでは管理料を支払うとともに、年に数回の行事に参加することが条件となっている場合もあるようです。

お墓の管理を任された方が、この管理料を滞納してしまうと、やがては管理者によってお墓が処分されてしまうことがあります。

万が一無縁仏となってしまった場合、その後に葬儀や供養が行われるかどうかは、状況によって異なります。

無縁仏の葬儀や供養については、以下のような例が考えられます。

自治体の無縁墓に入ることになった無縁仏は、ほかの無縁仏とともに合祀されます。

そもそも遺体の引き取り手が見つからない状況であるため、親族や縁者による葬儀は行われません。

公共霊園ということで供養のために無縁墓を訪れる方自体はいらっしゃるかもしれませんが、故人を知る方が足を運ぶ可能性はかなり低いといえるでしょう。

お墓を継ぐ予定の親族や縁者の方がいらっしゃれば、葬儀は行われる可能性があります。

しかし、故人が埋葬されたお墓を誰も継げない状態になると、その後は法要などの行事が行われず、やがてはお墓参りなどの供養も途絶えてしまうかもしれません。

管理する方がいなくなったお墓は、やがて寺院や霊園の敷地内にある無縁墓へ移されます。

故人を知る方から供養してもらうのは難しくなるでしょう。

お墓の所有者が不明である場合、すでに埋葬されている方については葬儀が行われている可能性があるといえます。

しかし、所有者が不明であるということは、長年にわたり親族や縁者が管理をしていない状態であるということです。

仮に遺骨が無縁墓へ移されてからも、故人を知る人が供養へ訪れることはまれだといえるでしょう。

自分が死後どうなってしまうのかは、誰にも分かりません。

しかし、誰にも供養してもらえない無縁仏になるのを避けるために、生前からできることがあります。

ここでは、無縁仏にならないためにやっておきたい手続きについてご紹介します。

ご自身の家に所有しているお墓があり、お墓を継いでくれる親族がいるのであれば、名義人として正式に依頼をしておきましょう。

また、霊園の管理者にも、お墓の名義人を知らせておくことが大切です。

お墓を継いでくれる方には、その後に管理費の支払いやお墓参り、法要などの行事に参加することが必要だと伝え、確実に引き継ぎを依頼してください。

そもそもお墓がない場合や、お墓を継ぐことができる子孫が途絶えてしまった場合は、生前に永代供養の依頼をしておくという方法があります。

永代供養の内容は、寺院や霊園によって異なるため確認しておきましょう。

一般的には、33回忌や50回忌まで供養してもらえることが多くなっています。永代供養の契約期間が過ぎたお墓は、永代供養墓に移されて供養が行われます。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

昨今、もうお墓を継ぐことができないということで、墓じまいをする方が増えつつあります。

自分の代で子孫が途絶えてしまうのであれば、ご先祖様が無縁仏になるのを防ぐために、思い切って墓じまいをしてしまうのもひとつの選択です。

このとき、死後に人間が生まれた大自然に還るという意味合いから、散骨を選ぶ方が多くいらっしゃいます。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

現代では、子孫が途絶えてしまったり、生前に親族と縁が切れてしまったりして、無縁仏になってしまう方が増えつつあります。

自分の家に先祖代々続くお墓があるからといって、必ずしも無縁仏にならないとは言い切れない状況です。

無縁仏になるのを避けたいときは、生前にお墓の名義人を正式に依頼しておきましょう。

また、お墓を継ぐ方がいないのであれば、生前に永代供養を依頼しておいたり、ご先祖様と一緒に墓じまいをしたりと、さまざまな対策ができます。

今のうちにご自身でできることをはじめてみてはいかがでしょうか。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活

終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活

終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活

終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活

終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

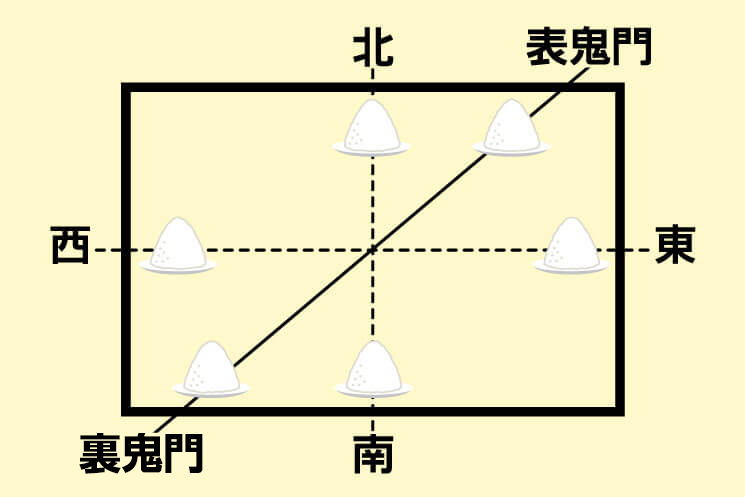

盛り塩の知識を誤解しているかも?正しい盛り塩の役割と方法

三途の川とは?渡し賃として必要な六文銭や石積みの刑について

御母堂・御尊父の意味や使い方!用いる場面や他の敬称一覧を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

お葬式の夢が縁起物って本当?夢にはどんな意味がある?

直会とは?挨拶や作法・挨拶例文について

横にスクロールできます

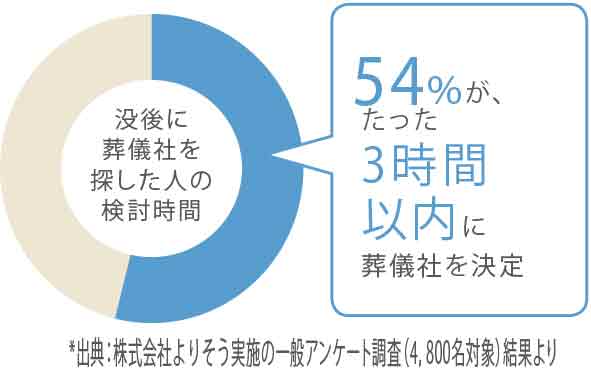

【失敗しない葬儀社の選び方】納得する葬儀にするために

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

六曜とは?六曜の種類と意味、葬儀や法事との関係

大安に葬式をしてもいいの?本来の意味を知って判断しよう!

家族が余命宣告を受けたらやっておきたい7つのこと

葬儀トラブルの事例と対処法

横にスクロールできます