-

葬儀のマナー

-

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

ご逝去とは死の尊敬語にあたる言葉で、身内に対して使用する言葉ではありません。

お葬式でご逝去した方にお悔やみの言葉をかける場面がありますが、この場合は、正しい使い方を心がけることが重要です

故人さまとご遺族の前では、正しい言葉遣いやマナーを知らないと、多くの方の前で失礼になってしまうこともあるでしょう。

この記事では、ご逝去の意味や類義語、訃報を伝える方法や正しいお悔やみの言葉について詳しく解説します。

ご逝去(せいきょ)とは、死の尊敬語にあたる言葉です。似ている意味の言葉があるため、間違った使い方をしている方は少なくありません。

ここでは、逝去と死去の違い、ご逝去の正しい使い方について解説します。

逝去は死の尊敬語になるため、相手を敬うときに使用する言葉です。身内以外に不幸があった場合は、ご逝去を使います。

一方、身内に不幸があった場合には使用せず、死去を使います。死去は死そのものを表し、ご家族や身内がお亡くなりになったときに使用する言葉です。

訃報の連絡で他人に死を知らせる際には、逝去と死去を間違えないように注意してください。

ご逝去と死去は、必ずしも血縁関係がある人物に使うわけではありません。

例えば、勤務する会社の部署内の方に不幸があった場合、取引先には死去という言葉を使うのが一般的です。血縁関係ではなく同組織と外部の切り分けで、ご逝去と死去を使い分けます。

ただし、お葬式でご遺族に接するときは、ご逝去という言葉が適切です。

また、故人さまのご年齢が自分より年下だった場合でも、ご逝去という言葉を使用して問題ありません。

お相手に敬意を払った言葉となるため、身内や所属組織以外にはご逝去を使うと覚えておきましょう。

ここでは、ご逝去と似ている意味の言葉を紹介します。お葬式や訃報の連絡で、間違った言葉を使わないように注意しましょう。

息を引き取るとは、呼吸が止まってしまったことを表した表現で、死を意味しています。

死という言葉はデリケートで強い表現になるため、言い方をやわらかく変えた言葉で『息を引き取る』を使うのが一般的です。

使用例は以下の通りです。

息を引き取るという言葉は、他人に身内の不幸を伝えるときに使用します。ご逝去や死去と比べるとやわらかい言葉になるため、相手が受ける気持ちを配慮した言葉です。

急逝(きゅうせい)は尊敬語や謙譲語ではなく、急死や突然死を丁寧に表現した言葉です。

そのため、身内の改まった席での使用が適しています。また、口語表現ではなく文語表現として使用されるのが一般的です。

使用例は以下の通りです。

そのほか、急逝は若い方が急に亡くなってしまった場合でも使用されます。

他人と話す場面ではあまり使用する言葉ではありませんが、文章で急死や突然死を丁寧に表現する言葉として理解しておきましょう。

お亡くなりになるとは、死を意味する言葉をやわらかくした表現です。

死という言葉は強い表現になるため、穏やかな印象を与えるために『お亡くなりになる』を使用します。

また、お亡くなりになるは『死ぬ』の尊敬語になる言葉でもあります。そのため、『お亡くなりになられました』は二重敬語となり、間違った使い方です。

使用例は以下の通りです。

身内同士の連絡で『お亡くなりになる』と表現する場合がほとんどですが、現代では身内以外の方の死を知らせる場合にも使用されています。

永眠とは、長い眠りにつくという比喩的表現の言葉です。意味は死を表していますが、間接的な言い方で表現しています。

一般的には、お亡くなりになったご遺族が他人に送るハガキの文面で使用する場合が多く、身内の会話で使用する言葉ではありません。

使用例は以下の通りです。

身内以外で使用する場合は、『永眠された』『永眠なされた』といった尊敬表現にして使うようにしましょう。

他界とは、仏教において死後の世界へ旅立つことを意味しており、『他界しました』という言葉は死後の世界を表現しています。

他界は、身内でも身内以外にも使用できる言葉です。

死という残酷な言葉を避けて、お亡くなりになった人が別の世界に旅立ったと表現できます。

使用例は以下の通りです。

他界は仏教の言葉になるため、キリスト教のお葬式では避けた方がよいでしょう。

また、同じ仏教でも浄土真宗のみ例外で他界という言葉を使用しないため、注意してください。浄土真宗では、死後の世界は存在しないとされています。

ご逝去後に訃報を伝える場面では、順番やタイミングが大切です。深い悲しみから混乱してしまう場面ではありますが、心を落ち着かせて連絡しましょう。

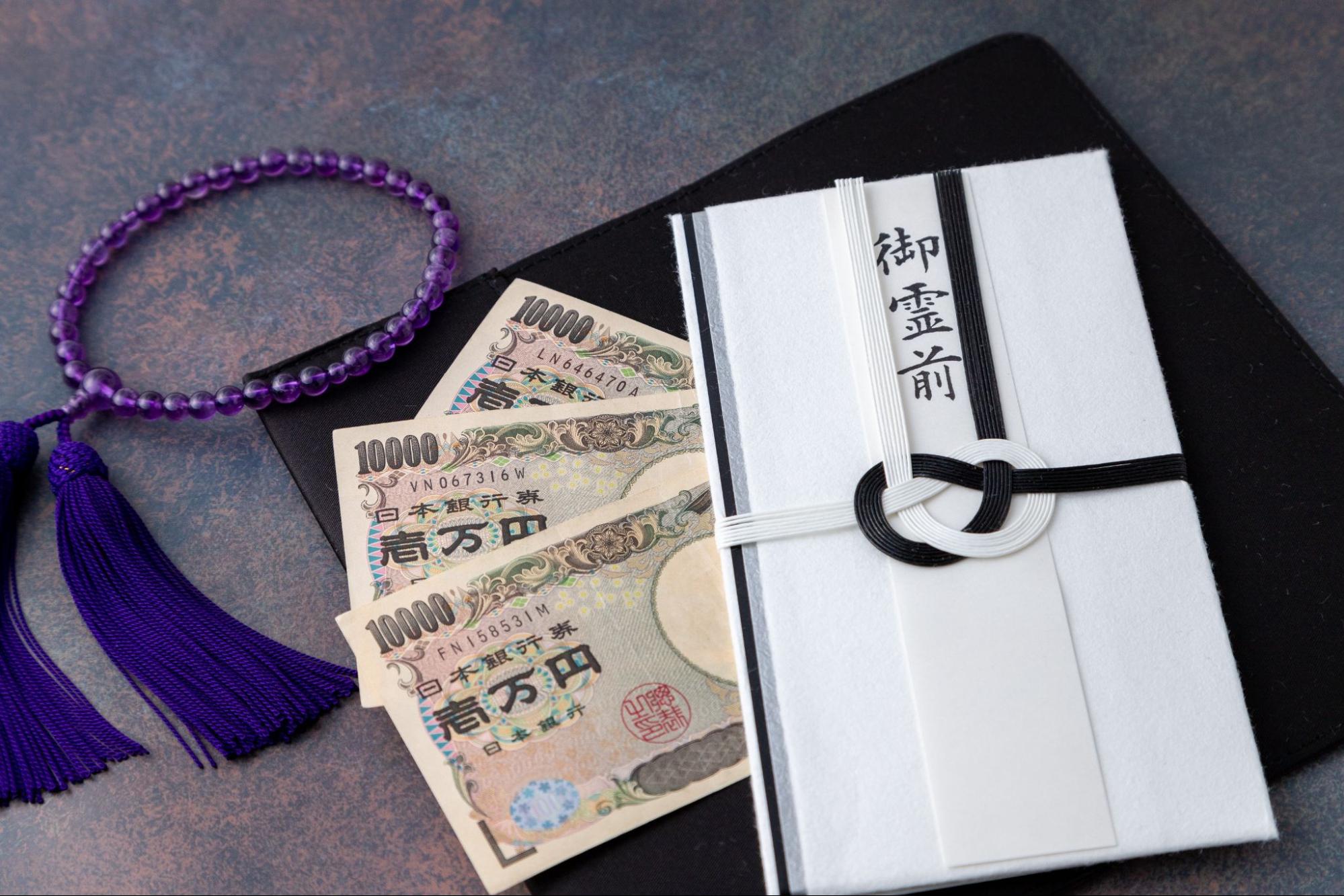

ここでは、ご逝去後の訃報を伝える方法と返事の仕方について解説します。訃報の意味や詳しい文例については、【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方も合わせてご覧ください。

訃報を伝えるタイミングは、身内と身内以外で異なります。

身内に伝えるタイミングは、お亡くなりになった直後に連絡するのが一般的です。関係性の深い親族には、少しでも早く伝えるのがマナーになります。

一方で身内以外の方に伝えるタイミングは、お葬式の日程が決まった後に訃報の連絡をするのが一般的です。

お亡くなりになった事実と今後の予定を伝えて、お葬式の準備を進めていきましょう。

訃報を連絡する場合には、連絡する範囲と順番が決まっています。訃報を連絡する範囲と順番は、以下の通りです。

訃報は、身内であればお亡くなりになった直後に連絡します。故人さまと親しい関係にある方にはできるだけ早い連絡が好ましいですが、突然の訃報に混乱させない配慮が必要です。

知人や会社関係の方は、お葬式の日程が決まってから連絡をしても問題ありません。また、ご遺族の関係者や近所の方にも順を追って連絡しましょう。

訃報の連絡手段は少しでも早く伝えるために、電話を使うのが一般的です。

連絡手段に特別な決まりはありませんが、年配の方や目上の方に対して、メールやLINEを使うのは失礼になる場合があります。

身内にはすばやく連絡を取れる方法を使いますが、身内以外には電話を使うのがマナーでもあり、相手を敬った伝え方になるでしょう。

訃報の連絡手段は以下の通りです。

失礼のないように、状況や相手に適した連絡方法を使うようにしてください。

訃報を伝える文章は、故人さまがお亡くなりになった状況によって異なります。

また、故人さまと自分の関係性も考慮して、訃報の連絡を誰がしたほうが良いのか、家族で話し合うことが大切です。

訃報の連絡をする場合の例文は以下の通りです。

お忙しい中、連絡してしまい申し訳ありません。一昨日、闘病中の父が亡くなりました。通夜は〇日の〇時から〇〇斎場で、告別式は〇日の〇時から同じ場所で、仏式で行います。

また、何かありましたら私の携帯へご連絡お願いいたします(電話番号を伝える)。

父〇〇がかねてから病気療養中のところ、〇年〇月〇日に他界いたしました。ここに故人が生前中賜りましたご厚情を深謝し、衷心より御礼申し上げます。

また、通夜・葬儀は仏式にて以下の通り執り行います。

故 〇〇儀 葬儀告別式

通夜 〇年〇月〇日(〇)午後〇時より

葬儀告別式 〇年〇月〇日(〇)午前〇時より〇時まで

場所 〇〇斎場(住所・電話番号)

仏式 真言宗

喪主 〇〇(次男)

連絡先 000-0000-0000

万が一、訃報の連絡を受けた場合には、以下のポイントに注意して返事をします。

訃報に返事をする場合は、内容を理解したこと、またお葬式に参列する旨をご遺族に伝えることが重要です。

相手の状況や心境に配慮した声かけや文言を必ず添えて、ご遺族の気持ち汲み取る心を忘れないようにしましょう。

お悔やみの言葉とは、最愛なる方を亡くされたご遺族に対して、心から思いやりをもってかける言葉になります。

お悔やみは故人さまの死を悼む気持ちをこめながら、短めに伝えるのがマナーです。

感謝の言葉や思い出を語りたい気持ちもありますが、ご遺族の負担やお葬式の準備を妨げないような配慮が必要となります。

お悔やみの言葉をかけるときは小さめの声で挨拶し、故人さまの年齢や死因を尋ねてはいけません。代表的なお悔やみの言葉は、以下の通りです。

何よりも、ご遺族の深い悲しみを分かち合う心が大切になります。

故人さまとの関係性や状況に合わせたお悔やみの言葉については下記の記事をご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

![[お悔やみの言葉]故人との関係性による例文と注意点](https://www.yoriso.com/wp-content/uploads/2025/01/24170009/image1-12.jpg)

ここでは、お悔やみの言葉のかけ方について解説します。

お葬式では、『ご冥福をお祈りします』という言葉をよく耳にします。

この言葉は死後の世界でさまようことなく、転生できるようにという意味の仏教用語であるため、他の宗教では控えるのがよいでしょう。

例えば、神道のお悔やみの言葉は『安らかに眠られますよう』、キリスト教では『どうか安らかにお眠りください』という言葉が使用されます。

そのため、お葬式に参列する場合は宗教を事前に確認しておきましょう。

お悔やみの言葉をかけるタイミングは、伝える場所によって異なります。

ご遺族に対面したときは、「このたびはご愁傷さまでございます」が適切ですが、お葬式の受付では、「ご焼香をさせていただきます」が適切です。

言葉をかけるタイミングや、言葉をかける相手を考慮して使い分けるようにしましょう。

ここでは、お悔やみの言葉をかける際の注意点について解説します。間違った使い方は、故人さまやご遺族にも失礼になるため注意してください。

深い悲しみにいるご遺族には、安易に励ます言葉を使うのは控えましょう。お葬式では励ます言葉ではなく、共に悲しみを分かち合う心や言葉が大切です。

最愛の方を亡くした悲しみは計り知れないほど大きいものであるため、ご遺族を配慮した言葉や対応が、今後の生活を支える糧となります。

お葬式で故人さまのご遺族と話す場面やお悔やみの言葉をかける場面があっても、死因を聞くのはマナー違反です。

ご家族がお亡くなりになって、深く悲しんでいるご遺族に対して死因を聞くと、さらに強い悲しみを与えてしまう場合があります。

ご遺族の気持ちを察し、心から故人さまを惜しむ気持ちで参列しましょう。

お悔やみの言葉を送る場面では、忌み言葉(いみことば)を使ってはいけません。忌み言葉にあたる言葉は以下の通りです。

不幸が重なることを連想する言葉や、『死』という強い表現を使うのは失礼になります。

弔問(ちょうもん)に行けないときは、ご遺族にお悔やみ状を送ります。弔問とはご遺族を訪問し、お悔やみの言葉を伝える故人さまと最後のお別れです。

仕事で遠方にいて弔問にいけない場合には、詫びる言葉「あいにく仕事で遠方におり、ご葬儀にうかがえず、失礼をお許しください」と添えてお悔やみ状を送ります。

そのうえで、後日お参りさせていただきたい旨をご遺族に伝えましょう。

弔問(ちょうもん)に行けないときは、ご遺族にお悔やみ状を送ります。弔問とはご遺族を訪問し、お悔やみの言葉を伝える故人さまと最後のお別れです。

仕事で遠方にいて弔問にいけない場合には、詫びる言葉「あいにく仕事で遠方におり、ご葬儀にうかがえず、失礼をお許しください」と添えてお悔やみ状を送ります。

そのうえで、後日お参りさせていただきたい旨をご遺族に伝えましょう。

お悔やみの言葉をかけるときは、短く簡潔な言葉で伝えるのが大切です。ご遺族に配慮して難しい言葉を使おうとすると、言葉が長くなってしまう場合もあります。

簡潔に哀悼の意を伝えられる言葉を選び、ご遺族の気持ちを考慮してお葬式の進行や準備を妨げないようにする配慮が大切です。

ご逝去は死の尊敬語にあたり、相手を敬うときに使用する言葉です。身内には死去を使い、ご逝去は身内以外の方へ向けて使用します。

ご逝去には似た意味の言葉が複数ありますが、それぞれの意味を理解して正しい使い方で訃報を伝えたり、お悔やみの言葉を使うのが故人さまやご遺族に対するマナーです。

よりそうお葬式では、お葬式のお手配に合わせて、法事法要、仏壇、お墓、散骨、遺品整理などもサポートいたします。

また、事前準備からお葬式の手配、お葬式に関するご不安は、専門相談員が24時間365日ご相談を受け付けています。

お葬式のことでお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます