-

お盆(初盆・新盆)

-

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

日本の伝統的な仏事である「お盆」と言えば、年に一度、家に戻ってくるご先祖さまをお迎えし、供養するもので、仏教であれば、どの宗派も同じだと思っている方は多いのではないでしょうか。

しかし、実は宗派によってお盆に対しての考え方の違いがあり、お盆の過ごし方やお盆そのものの考えに対しての捉え方が違います。

特に、浄土真宗のお盆の過ごし方には特徴があります。

こちらでは、浄土真宗ならではのお盆の過ごし方についてご紹介します。

浄土真宗のお盆では、ご先祖様が戻ってくる準備をしたり、お迎えしたりしません。そのため、精霊棚(盆棚)を用意したりや迎え火や送り火も焚いたりもしません。

浄土真宗の教えとして、親鸞聖人の教えをもってこの世で命をまっとうしたご先祖は、お盆の時だけこの世に戻り、子孫の供養を受けるような方ではないとされているためです。

人は亡くなると地獄に落ちるなどということはなく、浄土に往生し、仏様になるとされているのです。

しかし、お盆の時期に何もしないわけではありません。

浄土真宗は、この時期にお盆のことを「歓喜会(かんぎえ)」とも言い、仏法を聞かせて頂く日となります。法話会がお寺で開かれたり、自宅に僧侶を招いて仏法を聞いたりします。

この時期に法話会が開催されるのは、亡くなられた方をご縁に、阿弥陀如来に慈悲を仰ぎ、お念仏に感謝し、喜ぶ人になるためです。

浄土真宗としてのお盆の時期も、他の宗派と同じく、東京・横浜では旧盆と言われる7月13日〜16日、それ以外の地域では新盆と言われる8月13日〜16日となります。

13日〜16日までの4日間にお寺で法話会が開かれたり、自宅にお寺の住職をお招きして読経をあげて頂いたり、法話をお願いしたりします。

ちなみに、自宅に住職をお迎えするのは、初盆の時が多いようです。

お盆の時期の法話会は、年間行事として盛大に開かれます。門徒たちがお寺に集まり説法を聞き、仏様に感謝の気持ちをお伝えします。

また、自宅で読経をあげて頂く場合は、住職と一緒にお聖教を声に出して読みます。これは、浄土真宗独特なことになりますが、とても大切なお勤めとされています。

お勤めを通して、これから自分がどのように生き、どのような姿を仏様に見て頂くかを学びます。

日頃、忘れがちなことも、お盆の時期のお勤めは、振り返りとしてたくさんのことを思い出させてくれます。

他の宗派と大きく意味合いが異なる浄土真宗にとっても、お盆はとても大切な期間となりますので、お盆入りの前日までには、準備として、仏壇のホコリを払ったり、仏具を磨いたりしてきれいにしておきましょう。

また、お盆用の飾りの片付けは、16日の朝となります。

お盆の時期の仏壇の飾りやお供え物は、普段のお勤めと違ってきまので、順を追って説明していきます。

お仏壇の飾りは、通常の法事(年忌法要)の時と同じとなります。

浄土真宗では、浄土の世界にはたくさんの食べ物ときれいな水があるとされていますので、水や豪華すぎる食事はお供えしないように気をつけましょう。

浄土真宗のお供え物はとてもシンプルです。

なお、故人が生前に好きだったからと煙草やお酒を仏壇に供えることは避けましょう。他にお供えとして避けた方が良いものとしては、生臭いものや腐りやすいものとなります。

そして、お供え物は、お下がりとして参拝に来てくださった方にお持ち帰り頂くと良いでしょう。

一般的に盆提灯は飾りませんが、お盆の時期に提灯を送る習慣もあるようです。

ご先祖様が道に迷わないためにある訳ではありませんが、提灯を飾ることに対しての制限はありませんので、飾ることができます。しかし、お寺によって決まりとして飾らない場合もありますので、飾る前に菩提寺の住職に確認されることをお勧めします。

また、地域によっては、盆提灯を飾るところもあります。

こちらでは、浄土真宗でお盆に開かれる法話会で気になる疑問についてお答えしていきますので、ぜひ、参考にしてください。

神道のお盆は、ご先祖様や故人が戻ってくるための供養だけでなく、健康や長寿を祝う日でもあります。そのため、神道でのお盆は祭事とされています。

お迎えの日のことを「中元祭(盆祭り)」、送りの日のことを「送り盆」と言います。故人の家族だけでなく、親族一同が集まり、神主から祝詞をあげてもらいます。そして、祝詞をあげ頂いている間に参列者は、榊を祖霊舎に捧げます。

お盆は、お祝いの日となりますので、訪問する場合は、必ず両親や祖父母にお土産を持参して、ご自宅を訪問します。これも、神道ならではのことになります。お盆が近づいて来たら、「七日盆」と言い、お墓や神棚や祖霊舎を掃除したり、迎え火や送り火用の木材を購入したり、お盆を迎える準備が始まります。

神道の場合、お盆のお供え物として、海の物として魚や昆布を、山の物として川魚や季節の果物や野菜を準備します。

また、神道ならではのお供え物として「団子」があります。迎えの時と、見送りの時では異なる団子を備えます。

曹洞宗のお盆は、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と言います。曹洞宗にとって、お盆はご先祖様が戻って来られる、大切な期間となります。お盆が近づいてきたら、お墓や仏壇を掃除し、ご先祖様をお迎えする準備をします。曹洞宗において特徴的なのは、盆棚となります。盆棚は、仏壇の前に準備し、盆棚には必ず白い布を被せます。盆棚を準備したら、位牌を仏壇から盆棚に移します。

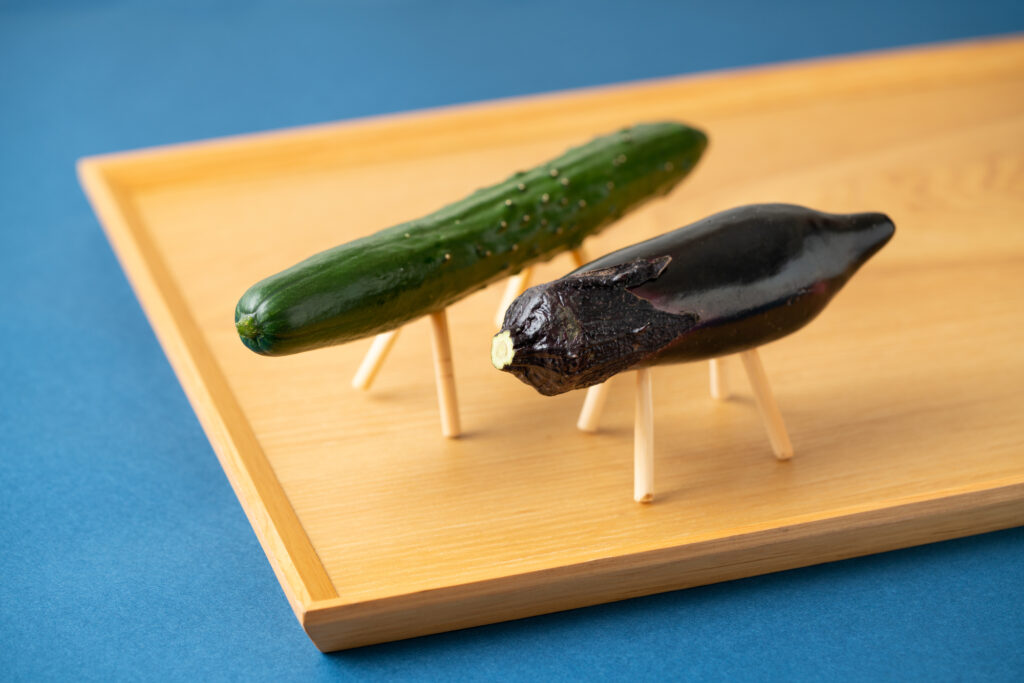

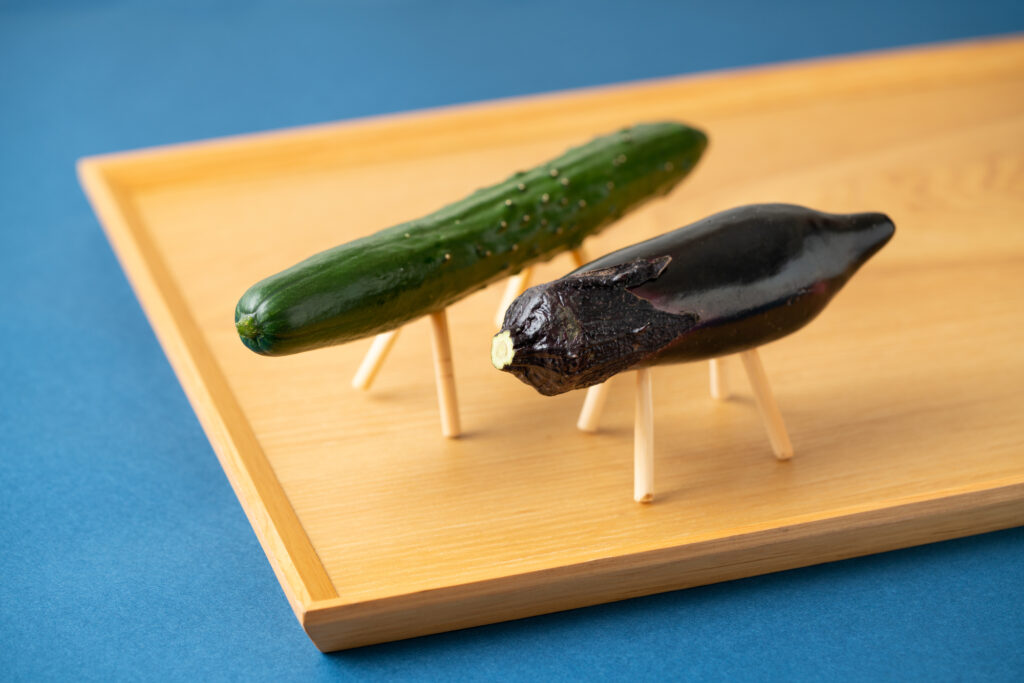

御膳の配置は決まっており、お箸は仏様の方に向けて置きます。お供え物として必ず「みずの子」をお供えするのは、曹洞宗ならではのことです。「みずの子」とは、洗ったお米とさいの目に切ったキュウリやナスを混ぜたものとなります。なお、「みずの子」は傷みやすいので、毎日、取り替えるようにします。

お盆の当日は、夕方にご先祖様をお迎えするために、お墓もしくは自宅の前で、迎え火としておがらや藁を焚きます。お盆の間は、菩提寺の住職に読経をあげてもらいます。あの世に戻られる日には、送り火を焚き、お見送りをします。ご先祖様が戻られたら、位牌を仏壇に戻し、盆棚を片付けます。

浄土真宗のお盆について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。浄土真宗の場合、一般的なお盆の過ごし方とは異なり、自らの信心を深めるために、寺院や自宅で説法を聞く期間とされています。

ご先祖様をお迎えするということが無いため、楽で良いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。ご先祖様は常に側にいらっしゃるので、毎日がお盆のようなものになります。結果、日々のお勤めがとても大切になってきます。

いつも側にご先祖様や故人がいてくださるということで、自分たちの心の支えになりますので、ぜひ、浄土真宗ならではのお盆を過ごしてください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

お盆(初盆・新盆)

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

お盆(初盆・新盆)

初盆の迎え火、送り火はいつ?提灯は必要なの?

お盆(初盆・新盆)

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

お盆(初盆・新盆)

これさえあれば大丈夫!お盆(初盆)のお供えと必要なもの

お盆(初盆・新盆)

お盆とは|地域によって期間の違い

お盆に渡すお布施はいくら?相場と渡し方のマナーを解説

知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

初盆(新盆)の服装は?家族だけの場合やマナー情報も紹介

初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ

横にスクロールできます

初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ

初盆(新盆)の服装は?家族だけの場合やマナー情報も紹介

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

これさえあれば大丈夫!お盆(初盆)のお供えと必要なもの

知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!

盂蘭盆会(うらぼんえ)とはお盆のこと?

横にスクロールできます