-

お盆(初盆・新盆)

-

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

新盆は故人さまやご遺族にとって大切な節目の一つです。

一般的にはお坊さんを呼んで供養を行いますが、必ずしもお坊さんを呼ばなければならないという決まりはありません。実際、近年は家族だけで新盆を迎えるケースも増えています。

新盆で大切なことは、形式よりも故人さまを思う気持ちです。

お坊さんを呼ばない場合でも、家族でしっかりと話し合いをし、皆が納得できるように新盆を迎えましょう。また、家族だけで新盆を迎える場合はその流れも把握しておく必要があります。

この記事では、新盆にお坊さんを呼ばないことに問題はあるのかや、お供え物の選び方、マナーを紹介します。

新盆にお坊さんを呼ばないことは特に問題ありません。

ここでは、その理由や新盆について解説します。

新盆は「初盆」とも呼ばれ、故人さまがご逝去して四十九日が過ぎてから初めて迎えるお盆のことです。お盆を迎えるときに四十九日が過ぎていない場合、その翌年が新盆となります。

新盆は通常のお盆と同様に、8月13日〜8月16日のお盆の期間ですが、地域によっては旧暦の7月13日〜16日になる場合もあります。故人さまが初めて家に戻る特別な機会であるため、通常のお盆に比べて盛大に供養するのが特徴です。

新盆では通常のお盆でも行うお墓参りをはじめ、親戚で集まっての会食や新盆法要を執り行う場合もあります。新盆法要を執り行う際にはお坊さんに来てもらうのが通例ですが、お坊さんを呼ばずに行うこともあります。

新盆におけるお坊さんの役割は、読経や法要の進行、儀式などです。

中には、棚経と言って菩提寺のお坊さんが檀家の家を一軒一軒訪ね、仏壇や精霊棚の前でお経を読む場合もあります。

また、新盆の法要後には会食の席を設け、お坊さんも同席するケースもあります。これは故人さまの供養をはじめ、ご遺族、参列者との縁を深めるためです。

新盆の際にはお坊さんを呼ぶケースが多い一方で、最近は家族のみで新盆を迎える家庭も増えています。新盆の迎え方に特別なルールや決まりはないため、どのような形で迎えても問題はありません。

お坊さんを呼ばずに新盆を迎える場合、日程調整やお布施の用意が不要となります。他の参列者への案内や、引き出物を用意する手間も省けます。

ただし、親族の中にはお坊さんを呼ばないで新盆を迎えることに、抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。お坊さんを呼ばずに新盆を検討している場合、親族に相談しておくとよいでしょう。

また、菩提寺がある場合は、今後のお付き合いのためにも家族のみで行うことを事前に伝えておくと安心です。

新盆を迎えるにあたって、もっとも大切なことは故人さまを思う気持ちです。

新盆は、故人さまが初めて家族の元に帰ってくる特別な節目です。お坊さんを招いて法要を行うだけでなく、家族だけで静かに手を合わせることも十分な供養となります。

形式やしきたりにとらわれすぎず、故人さまを偲ぶことが何よりも大切です。

お坊さんを呼ばないで新盆を家族だけで行う場合、どのような準備が必要になるのでしょうか。

ここでは、新盆を家族だけで行う場合に必要な準備を解説します。

新盆法要はお坊さんに読経してもらう方法が一般的ですが、お坊さんを呼ばずに供養することもできます。

この場合、菩提寺がある場合はお経の本を借りたり、ネットや書籍を参考にしてお経を読むことも可能です。また、必ずしも読経にこだわる必要はなく、家族で黙祷し、故人さまの冥福を祈るだけでも十分な供養になります。

お坊さんを呼ばずに新盆法要の準備を行う場合は、「どのタイミングでお経を読むか」「どんな風に進行するか」など親族で事前に話し合っておくことが大切です。

新盆では、故人さまを迎えるために飾りを用意します。

以下の表に、新盆の飾りに必要なものをまとめています。

| 必要なもの | 解説 |

|---|---|

| 精霊棚(盆棚) | 故人さまを迎えるために、位牌を安置して、さまざまなお供え物をする棚。 |

| 白提灯(新盆提灯) | 故人さまが道に迷わないようにするための目印。新盆は通常の盆提灯だけでなく、新盆用の白提灯を飾るのが習わし。 |

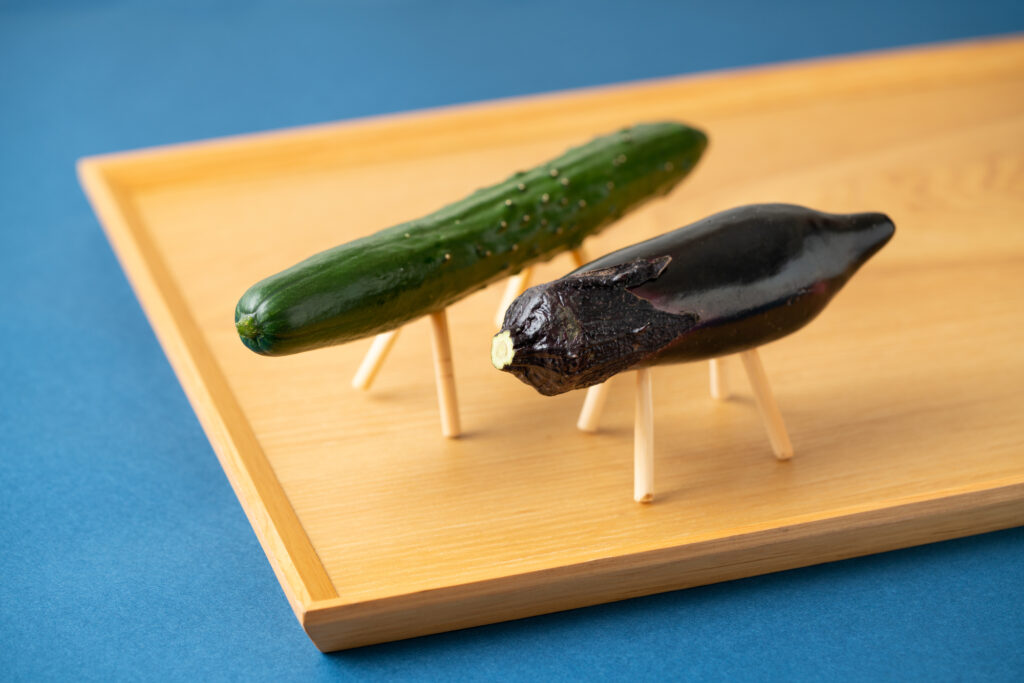

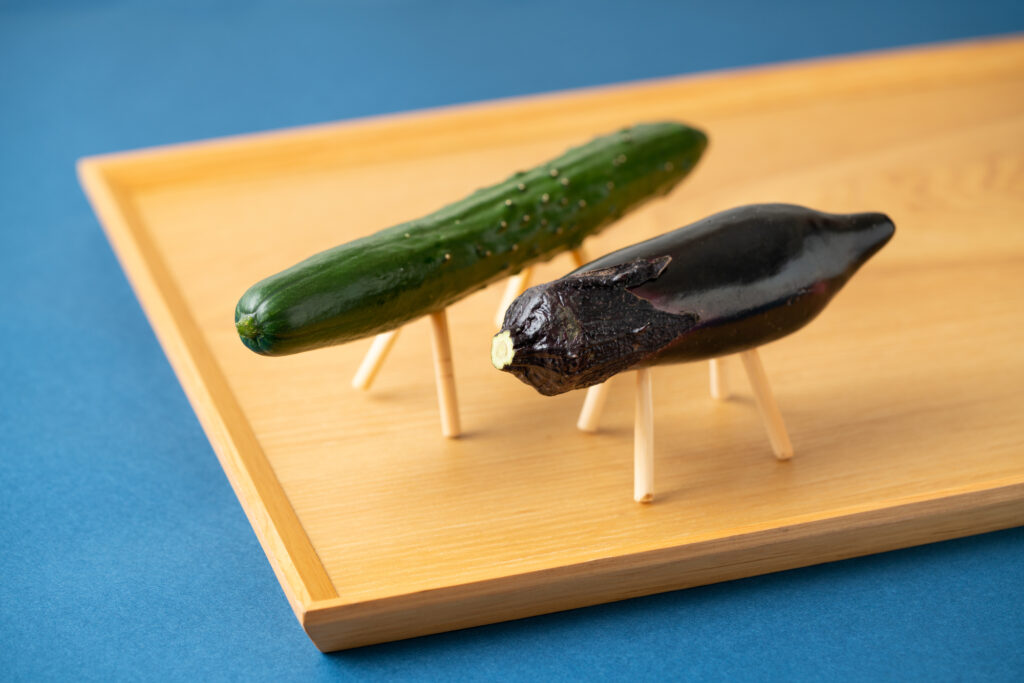

| 精霊馬 | 故人さまが先祖様の家を行き来するための乗り物。キュウリを馬、ナスを牛に見立てて作る。 |

| お供え物 | 盆棚や精霊棚に飾る。 |

新盆は通常のお盆に比べ、法要や来客で忙しくなる可能性が高いため、余裕を持って準備を進めましょう。新盆で使用するお盆飾りは通常のお盆とほとんど同じですが、白提灯については新盆のときのみとなります。

新盆を家族だけで行う場合も会食の手配が必要になる場合があります。

必ずしも精進料理にこだわる必要はなく、故人さまの好物や家族が楽しめる料理で問題ありません。

家族だけであれば、簡単な手料理や故人さまの好きだった料理を用意し、ゆっくり過ごすのもよいでしょう。手作りが大変な場合は、仕出し弁当やオードブルの宅配サービスを利用しても問題ありません。

会食を行う場所に関しては、自宅や近隣のレストランを利用する方法があります。レストランを利用する場合、お盆の時期は混雑するため、早めに予約しておくと安心です。

家族だけで新盆を行う場合、平服を着用しても問題ありません。

平服は普段着の私服ではなく、黒や紺、グレーなど落ち着いた色合いのシンプルな服装です。ジーンズやTシャツ、派手な柄や露出の多い服装は避けましょう。

以下、家族だけで新盆を行う場合の服装のポイントを男性・女性・子どもごとに紹介しています。

| 新盆の服装のポイント | |

|---|---|

| 男性 |

|

| 女性 |

|

| 子ども |

|

新盆に参列する場合、施主よりも格式が高くならない服装を選ぶことがマナーです。

お坊さんがいない場合でも、同様の配慮が求められます。施主が平服であれば、参列者もそれに合わせて黒や紺、グレーなど落ち着いた色のシンプルな服装を選びましょう。

案内状に服装の指定がない場合は、服装に悩む場合は、事前に施主やご遺族に確認しても問題ありません。

新盆を家族だけで行う場合は、以下の流れとなります。

| 流れ | 日程 | 概要 |

|---|---|---|

| ①新盆準備 | 8月12日 |

|

| ②盆の入り | 8月13日 |

|

| ③盆中日 | 8月14日~8月15日 |

|

| ④盆明け | 8月16日 |

|

なお、白提灯は送り火で燃やして処分する習慣もありましたが、現代の住宅事情や安全面から火を灯さずに飾ったり、電池式を使うケースも増えています。処分はお寺や仏具店でのお焚き上げ、または一般ごみとして処分するのが一般的です。

新盆を家族だけで行う場合の注意点は、親族や故人さまと親しかった人に「家族のみで執り行う」と事前に伝えることです。

事前に伝えておかないと、中にはお盆の予定を空けていたり、準備をしていたりする方がいる場合もあります。本来、新盆は親族や故人さまと親しい人も参加する行事であるため、新盆を家族だけで執り行うと決めた時点で連絡を入れることが大切です。

お坊さんを呼ばない新盆でも、お供え物を用意するのが一般的です。

ここでは、新盆のお供え物の定番を紹介します。

新盆にはお供え物を用意するのが一般的です。

これは、故人さまが無事に自宅にたどり着いて心地よく過ごせるようにおもてなしをするためです。初盆のお供え物に何を持って行くべきかについて、はっきりとルールがあるわけではありません。

お供え物は、基本的に以下の五供(ごく)と呼ばれるものを用意します。

| 五供の名称 | 内容 | 意味 |

|---|---|---|

| 香 | お線香 | 香が故人さまのご飯になるとされている。 |

| 灯明 | ろうそくの火 | あの世とこの世をつなぐ架け橋とされている。 |

| 花 | 生花 | 故人さまをおもてなしする。 |

| 浄水 | 水 | 心を清める。 |

| 飲食 | 果物、和菓子、精進料理など | 故人さまへの感謝や供養の気持ちを表す。 |

五供とは香に灯明、花と浄水に飲食の五つの品物のことで、仏教においてお盆のお供えの理想的な形とされています。

この五供を基本に、故人さまの好物や季節の果物などを加えてお供えする場合もあります。

新盆に招かれた場合、参列者はお供え物を持参するのがマナーです。

五供をすべて持参するのは難しいため、実際にはお香典と線香、供花、食品などを贈ります。

通常のお盆はお香典を包む必要はありませんが、初盆は法要のようにお香典とお供え物を両方用意するのがマナーです。お供え物ののし紙は白黒の結び切りで「御供物」と表書きし、外のしで用意します。

お供え物はお盆の期間中または法要日に持参するのが一般的ですが、都合が合わない場合は配送しても問題ありません。地域や家ごとのしきたりもあるため、事前に施主に確認しておくと安心です。

新盆におすすめのお供え物は、消えものと呼ばれる消耗品がおすすめです。

その中でも定番なのがお菓子です。お菓子なら家族でも食べやすく、日持ちするものなら、焦って消費する必要もありません。お菓子の中でも羊かんやゼリーなどであれば、季節にもふさわしくおすすめです。

お菓子以外なら果物や缶詰の積み合わせ、お酒や清涼飲料水などもよいでしょう。

また、参列者の人数が少ない場合は、お菓子の詰め合わせや果物だと余ってしまう可能性もあります。このような場合は、お供え物としてお花を贈るとよいでしょう。

お花を選ぶ際には、菊やユリ、カーネーションなどがおすすめで、白や淡い色を基調としたものが基本です。

新盆のお供え物で注意することは、お焼香を済ませた後でお渡しする必要があることです。

お供え物を渡すより、自宅に初めて帰ってきた故人さまに挨拶をすることを優先しなければなりません。そのため、まずはお焼香をあげて故人さまに挨拶をし、ご遺族にお供え物を渡しましょう。順番を間違えてしまうと、故人さまにもご遺族にも失礼になる可能性があります。

また、お供え物を渡す際には、 ただ渡すだけでなく、「〇〇さまにお供えください」と一言添えると丁寧です。

新盆の迎え方やお供え物の内容、渡し方などは地域や家庭によって異なる場合があるため、不安に感じることがあればご遺族に事前に確認しておきましょう。

新盆に避けるべきNGのお供え物として以下が挙げられます。

| NGのお供え物 | 理由 | 例 |

|---|---|---|

| 殺生をイメージするもの | 仏教の教えとして、不殺生があるため |

|

| 生もの | 新盆の時期は気温が高く、生ものを供えると傷んでしまうため |

|

| お祝いの意味を持つもの | 新盆は弔事であり、哀悼の意を示す場であるため |

|

| 香りや辛味の強いもの | 仏教では修行を妨げるものとしてタブーとされてきたため |

|

これらは新盆のお供え物としてふさわしくない、またはご遺族への配慮が足りないとされる可能性があります。そのため、新盆のお供え物として避けるのがマナーです。

新盆のお供え物は、金額が高ければいいというものではありません。

ここでは、新盆のお供え物の相場を紹介します。

新盆のお供え物の相場は、3,000円〜5,000円が一般的です。

生前お世話になっていた場合や故人さまと関係が深い場合は、相場より高めで用意することもあります。しかし、あまりにも高額すぎると相手に気を使わせてしまうため注意が必要です。

また、お供え物の相場は地域や宗派によって異なる場合もあります。特に地方によっては相場が高めなことや、特定の品物が好まれるようなケースもあります。

新盆のお香典の相場は3,000円〜10,000円で、お供え物を贈る場合はお香典の費用を抑える場合もあります。

例えば、お香典で3,000円包むならお供え物は2,000円程度、5,000円のお供え物を贈るならお香典は用意しないこともあります。どちらか一方のみ用意することも失礼にはあたりません。

また、初盆に参列する際の自分の年齢によっても最適な香典の金額は変わります。20代や30代なら相場の範囲内で問題ないですが、それ以上の年齢になると相場が上がる場合もあります。

新盆のお供え物には、水引と表書きだけが印刷された弔事用の掛け紙を使用します。

水引は結び切りと呼ばれる一度結んだら解けないタイプのものを使い、色は白黒または双銀を用いるのが一般的です。

表書きは中央上部に書き、新盆のお供え物では以下の言葉を使用します。

水引より下には、自身のフルネームを書くのが一般的です。

なお、お香典を用意する場合は不祝儀袋の表書きに「御仏前」または「御香典」と書きます。

新盆のお供え物を渡す時期は、8月13日〜8月15日の期間中です。

この期間はお盆の中心となる日程で、直接訪問してお供え物を手渡す場合や、法要に参列する場合もこの時期に合わせます。ただし、地域によってはお盆の時期が7月13日〜7月15日や、他の日程のケースもあるため注意が必要です。

友人や知人として初盆に参加する場合、はがきなどで法要の日時や詳細が通知されます。目を通して日時を正しく把握しておくことが大切です。

なお、お盆期間中にお供え物が間に合わなかった場合も、できるだけ早めにお供え物をお渡しして問題ありません。あまりにもお盆から日が経ってしまった場合は、ご遺族の負担にならないように状況を考慮してお送りするか判断しましょう。

新盆は、故人さまがご逝去してから四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆です。

故人さまが初めて家に帰ってくる重要な節目であり、お坊さんを招いて法要を行うのが通例です。

ただし、最近では家族だけで静かに新盆を迎えるなど、お坊さんを呼ばない新盆も増えています。ご家庭の事情や故人さまの遺志、地域の風習などに合わせ、無理のない形で新盆の準備をしましょう。

新盆や法要に関してお悩みやご不安がある方は、よりそうお坊さん便までお気軽にご相談ください。専門スタッフがご家族の事情やご希望に合わせ、安心して新盆を迎えられるように心を込めてお手伝いいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

(※菩提寺がある方のご依頼は、菩提寺に連絡し、必ず許可を得てからご依頼ください。)

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

お盆(初盆・新盆)

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

お盆(初盆・新盆)

初盆の迎え火、送り火はいつ?提灯は必要なの?

お盆(初盆・新盆)

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

お盆(初盆・新盆)

これさえあれば大丈夫!お盆(初盆)のお供えと必要なもの

お盆(初盆・新盆)

お盆とは|地域によって期間の違い

お盆に渡すお布施はいくら?相場と渡し方のマナーを解説

知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

初盆(新盆)の服装は?家族だけの場合やマナー情報も紹介

初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ

横にスクロールできます

初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ

初盆(新盆)の服装は?家族だけの場合やマナー情報も紹介

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

これさえあれば大丈夫!お盆(初盆)のお供えと必要なもの

知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!

盂蘭盆会(うらぼんえ)とはお盆のこと?

横にスクロールできます