-

お盆(初盆・新盆)

-

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

初盆法要に参列するにあたって、「どのような服装が相応しいか」「家族だけの場合、服装はどうしたらいい?」など、服装についてお悩みではないでしょうか。

初盆でマナーに反する服装をすると、他の参列者に不快感や違和感を与えてしまう可能性があります。配慮が足りないと受け取られないためにも、服装のマナーを正しく理解しておきましょう。

この記事では、初盆の服装や基本的なマナーを紹介します。

お盆は故人さまやご先祖様の霊が家族のもとに帰ってくるとされる年間行事ですが、中でも初盆は特に大切な機会とされています。

ここでは、初盆について解説します。

初盆は、故人さまがご逝去し、四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆のことです。

四十九日前にお盆が訪れる場合は、初盆を翌年に行うのが一般的です。真言宗や曹洞宗など、浄土真宗以外の宗派で行います。

初盆は新盆と呼ばれることもありますが、どちらも意味は同じで儀式の内容に差はありません。西日本では初盆、東日本では新盆と呼ばれやすい傾向にあります。

なお、初盆もお盆も故人さまを自宅にお迎えして供養する点では同じです。しかし、初盆は故人さまが初めて自宅に帰って来るため、通常のお盆よりも丁寧に華やかにお迎えする行事だとされています。

そのため、初盆には初盆法要を行い、お坊さんを招いて読経をあげてもらうところも多いです。

初盆の期間は、通常のお盆と同じく8月13日~8月16日の4日間である場合が多いです。

この期間は旧盆とも呼ばれ、全国的にも浸透しています。ただし、地域によっては7月13日~16日が主流のところもあるため、地域の慣習に合わせることが大切です。

また、地域によってはお盆の期間が3日間のところや、7月の末に行うところもあるため、事前に確認しておきましょう。

初盆は忌明け後に迎える最初のお盆であることは共通しているものの、期間や日程は地域によって異なる場合がある点に注意が必要です。

初盆法要に参列する際には、男女ともに喪服や礼服を着用するのがマナーです。

ここでは、初盆の服装について詳しく解説します。

施主として初盆法要を行う場合、喪服を着用するのが一般的です。

以下に、施主側における初盆法要の男性・女性の服装をまとめています。

| 初盆法要の服装 | 足元 | |

|---|---|---|

| 男性 |

|

|

| 女性 |

|

|

施主は基本的に喪服を着用し、参列者よりも軽い服装にならないように注意が必要です。また、初盆は夏の暑い時期に行われるため、暑さに配慮しながらも肌の露出が多くなりすぎないようにしましょう。

初盆法要に参列する場合の服装は、案内状の指示に従うのが望ましいです。

指定がない場合は、施主と同じように喪服を着用します。案内状に平服と記載されていれば、黒や濃紺、グレーなどのダークカラーのスーツやワンピースなど略喪服を着用しましょう。

参列者は施主よりも格式高い服装にならないように注意が必要です。

初盆法要に子どもが参列する場合、光沢のない白と黒のトーンで服装を整えましょう。

学生服は礼服として認められており、フォーマルな場にもふさわしいとされているため、学生服があれば着用します。学生服がない場合は、白のシャツやブラウスに、黒・紺・グレーなど落ち着いた色のズボンやスカートを合わせます。

また、初盆は暑い時期となるため、ジャケットや長袖の着用は無理をせず、半袖や七分袖でも問題ありません。

初盆法要や会食がなく、お墓参りのみの場合は喪服や正装をする必要はありません。

服装に決まったルールはありませんが、派手な服装や露出度が高い服装、カジュアルな普段着はやめた方がよいでしょう。

ルールが定められていないといっても、お墓参りで他の親戚や故人さまの友人に会う可能性もあります。そのような人たちに不快感を与えないためにも、落ち着いた服装を心がけることが大切です。

初盆にはマナー違反となる服装もあるため、周囲の人に不快感を与えないためにも把握しておきましょう。

ここでは、初盆に不向きなマナー違反の服装を解説します。

初盆では、肌の露出が多い服装はマナー違反とされています。

初盆に限らず、弔事の場は厳かな雰囲気で故人さまを悼むための儀式であり、参列者には落ち着いた服装で敬意を示すことが求められるためです。

特にタンクトップやキャミソール、ミニスカート、半ズボンなどの露出が高い服装は、場の雰囲気を壊してしまい、他の参列者に失礼となります。

暑さ対策としては、半袖や七分袖、ワンピース、薄手のジャケットを活用し、袖丈は肘が隠れる程度を目安にしましょう。女性は黒またはベージュのストッキングを着用し、素足やつま先の見える靴を避けます。

弔事の場である初盆法要では、華美な装飾品を身につけることは避けるべきとされています。

弔事では、着飾ることが故人さまへやご遺族への配慮に欠けると受け取られます。そのため、派手なアクセサリーや装飾品は場の雰囲気を壊す可能性があるため避けましょう。

具体的には、以下の装飾品は避けるべきとされています。

なお、初盆法要で身につけていいとされている装飾品は、結婚指輪や真珠のネックレス・イヤリングです。

結婚指輪は日常的に身につけるものであり、装飾目的ではなく社会的な意味が強いため、弔事でも許容されています。また、真珠のアクセサリーは派手さもなく、涙を象徴するといわれているため、弔事の場にふさわしいとされています。

初盆法要に参列する際には、ノーメイクと派手なメイクがマナー違反です。

法要の場では最低限の薄化粧がマナーとされており、ノーメイクは常識がないとみなされてしまいます。一方、法事はおしゃれをする場所ではないため、濃いアイシャドウや鮮やかな口紅、厚化粧もふさわしくありません。

ベースメイクは肌を整える程度でマットな質感に仕上げます。ナチュラルで落ち着いた雰囲気を意識し、清潔感を大切にしましょう。また、初盆は暑さによって汗をかきやすく、メイクが崩れやすい点にも注意が必要です。

汗対策として、マスカラや口紅はウォータープルーフを使用しましょう。初盆はお墓参りで外にいる時間も長いため、日焼け止めや汗に強いファンデーションで調整することも大切です。

初盆は、故人さまや他の参列者に失礼のないように小物にも注意しましょう。

例えば、以下の小物は初盆に不向きです。

このような派手な小物は、初盆の厳かな雰囲気を損ねることになり、故人さまやご遺族、他の列席者に敬意を欠く印象を与えてしまいます。小物選びにも十分に注意し、控え目で落ち着いたものを選ぶことがマナーです。

初盆で服装以外に気をつけることは持ち物です。

ここでは、服装以外に大切な持ち物を紹介します。

初盆法要を行う際には、数珠も持参しましょう。

数珠がなくても必ずしもマナー違反とはなりませんが、仏教の儀式である法要において数珠は欠かせないアイテムです。数珠は、仏教の修行具であり、法要中や焼香の際に故人さまを供養するための大切な道具です。

数珠には本式数珠と略式数珠があり、本式数珠は各宗派によって決まりのある正式な数珠です。

特にこだわりがなければ略式数珠で問題ありません。数珠は貸し借りがマナー違反とされているため、必ず自分の数珠を持参します。

数珠の素材としては色々なものがありますが、特に避けなければならない素材はありません。

色なども特に決められてはいませんが、暗めの色をチョイスしておくと間違いないでしょう。

最近では、盆提灯の代わりにお仏前をお供えするケースも多くあります。

一昔前までは初盆には盆提灯を贈るのが一般的でしたが、現在では盆提灯の代わりにお金をお仏前としてお供えするのが一般的になっています。

これは、盆提灯を飾るスペースの問題などがあり、金品で贈るというのが一般的になったためです。初盆の際の不祝儀袋の表書きは「御仏前」や「御供物料」と書きましょう。

お仏前とは別にお供え物を用意するのも一般的です。お供え物ののし紙には「御供」と書いてその下にフルネームを書きます。

お供え物としておすすめするものは日持ちするものです。

初盆は季節的に夏となるため、水ようかんやゼリーといったものも多く選ばれています。地域によっては、法要の後にお供え物を開封して参列者で分けるというようなこともあります。

その家や地域のしきたりなどを確認してみてください。

供花を用意するケースもあります。供花を用意する場合は、白を基調したものがよいとされています。ただし、地域によっては黄色や紫色がよい場合もあるため、その地域の花屋に確認してみるのもおすすめです。

お供え物については以下の記事でも詳しく解説しています。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

家族だけで初盆を迎える場合も、基本的には平服を着用するのがマナーです。

以下の表に、家族だけの場合の初盆の服装をまとめています。

| 家族だけの初盆の服装例 | |

|---|---|

| 男性 |

|

| 女性 |

|

| 子ども |

|

一般的に初盆は、親族や親しい友人、知人が集まって故人さまを出迎えます。しかし、招待する自宅が遠方や参列者が高齢の場合、家族だけで初盆を行うケースも少なくありません。

家族だけで初盆を迎える場合でも、ラフすぎる服装や明るすぎる色合いは避け、落ち着いた色合いの服装を心がけましょう。

最近では、家族葬の普及もあって初盆を家族だけで行うケースも増えています。

初盆法要の準備では、お坊さんの手配に悩む方も少なくありません。特に家族だけで行う場合、どこに依頼すればいいのか迷うケースも多いです。そんなときは「よりそうお坊さん便」をご利用ください。

定額で、宗派の指定も可能なわかりやすい価格のプランがあり、読経がセットになっています。家族葬や少人数の初盆にも対応しています。

(※菩提寺がある方のご依頼は、菩提寺に連絡し、必ず許可を得てからご依頼ください。)

家族だけで初盆を行う場合、さまざまな準備が必要となります。

以下、家族だけで初盆を行う際に必要となる準備と概要です。

| 家族だけの初盆で必要となる準備 | やるべきこと |

|---|---|

| 初盆法要の準備 | 初盆の1ヵ月前までを目安に、菩提寺に依頼をして法要の日程を決める。 |

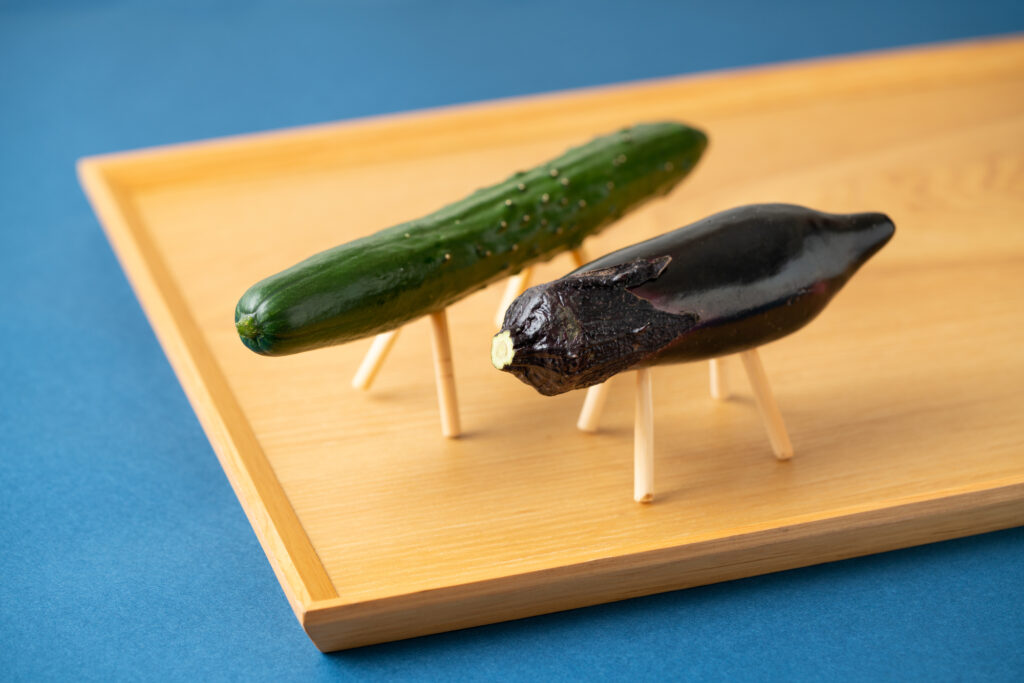

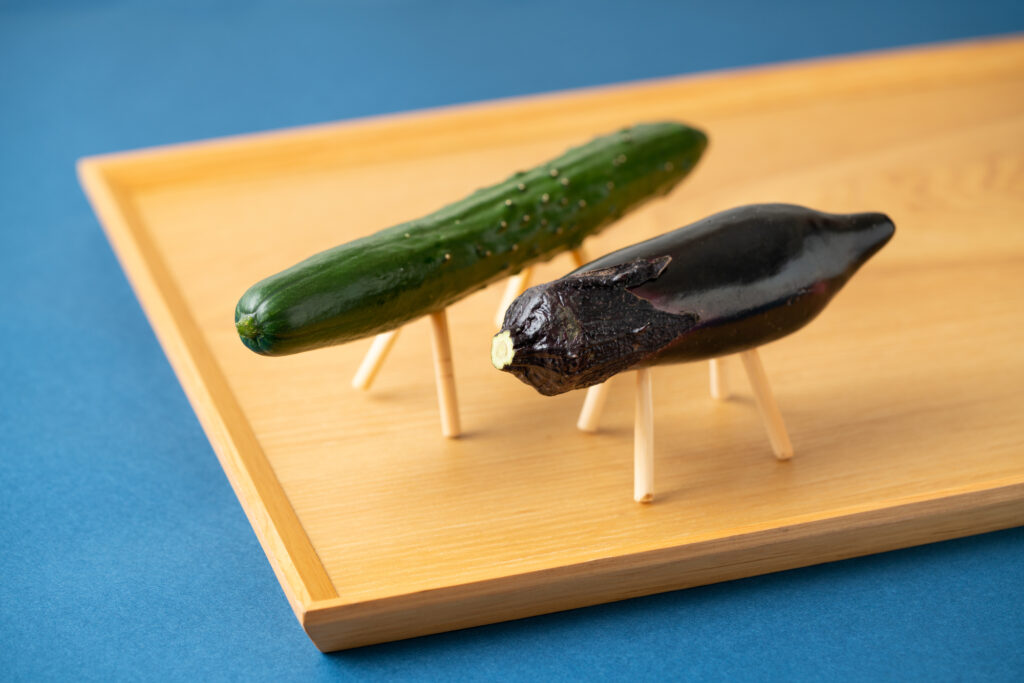

| 飾りの準備 | 精霊棚・精霊馬・供花・白提灯を準備し、精霊棚にお位牌やお盆飾りを置く。 |

| お供え物の準備 | 線香・ろうそく・果物・お菓子・供花などのお供えものを用意する。 |

| お布施・御膳料の準備 | お坊さんに渡すお布施や、お坊さんが会食に参加しない場合は御膳料を用意する。 |

家族だけで初盆を行う場合も、法要の流れやマナーは基本的に変わりません。お供え物や祭壇の飾りつけは地域や宗派によって異なる場合もあるため、事前に菩提寺や親族に確認しておきましょう。

初盆のお墓参りは、お盆の月に入ってから13日の午前中までの間に行うのが適しています。

一般的に8月1日は「釜蓋朔日(かまぶたのついたち)」と呼ばれており、あの世で地獄の釜の蓋が開かれる日とされています。あの世とこの世がつながるとされているため、8月1日を過ぎるとお盆の準備が始まり、お墓参りをして故人さまを迎えに行く地域が多いです。

8月13日の夕方以降は精霊が自宅に帰るとされているため、お墓参りはしません。

ただし、お墓参りのタイミングは地域や宗派によっても異なるため、地元の慣習を親族や菩提寺に相談しておくと安心です。

迎え火を焚くのは8月13日の夕方が一般的です。

迎え火は初盆を含むお盆の初日に、故人さまの霊が迷わず自宅に帰って来られるように、目印として玄関先や門口で火を焚く風習です。

なお、火で燃やす「おがら」は麻の皮をむいて乾燥させたものです。

麻は古くから穢れを祓い清める清浄な植物とされ、邪気や穢れを祓うと信じられてきました。そのため、おがらを燃やすことで、故人さまが迷わず極楽浄土へ向かえるよう、清らかな道を照らすという意味があります。

迎え火は焙烙という素焼きの皿におがらを載せて燃やすのが一般的です。住宅事情などで火を使用するのが難しい場合は、盆提灯で代用する場合もあります。

また、都市部や住宅密集地ではたき火が禁止されている場合や、時間帯・場所に制限があるケースもあるため注意しましょう。

白提灯は、初盆のときにだけ飾られる白い盆提灯です。

初盆の際に、玄関や窓際、仏壇の前に吊るします。白提灯には清浄無垢の白で故人さまを迎えるという意味が込められています。なお、盆提灯は対で飾るのに対し、白提灯は1つだけあればいいとされているという違いがあります。

また、白提灯は初盆のみに使用するもので、 使い回しはしません。お盆が終わったら、送り火と一緒に最後に燃やして処分するのが一般的です。処分する場所がない場合は、一般ごみとして処分することもできます。その場合、他のごみとは混ぜずに単体で処分するのがよいでしょう。

送り火とは、お盆の最終日に行われる故人さまの霊をあの世に送るための行事です。

送り火を行うタイミングは地域によって異なるものの、お盆の最終日の夕方頃から始めるケースが多くなっています。送り火の日は提灯の火をろうそくに移し、その火をオガラに付けて焚く風習があります。

送り火を終えたら、すぐに片づけをするのが基本です。お盆の飾りつけをそのままにしていると、故人さまがあの世に帰れないとされるため、送り火を終えたらすぐに片づけましょう。

このようにお盆は迎え火で始まり、送り火で終わります。家族で初盆を行う際も同様であるため、正しい流れを把握しておきましょう。

初盆は、故人さまがご逝去して四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆です。

通常のお盆に比べて丁寧にご供養すべきといわれており、初盆法要を行うのが一般的です。初盆法要を行う際の服装は、喪服または平服が推奨されます。

喪服が指定されている場合は、喪服またはブラックフォーマルを着用しましょう。他の法要と同様に、小物類に至るまで、控えめで落ち着いたデザインを選ぶのが基本です。

また、お盆の時期は気温が高いこともあって薄着になりやすいですが、暑さ対策をしつつ露出が多い服装は避けましょう。

「よりそうお坊さん便」は、お葬式、ご法事の読経に関する費用を含んだ定額プランでお坊さんを派遣するサービスです。お坊さんにお渡しする費用である、お布施、お車代、御膳料、心付けなどをすべて含んだプランのため、想定外の出費を心配する必要がありません。

さらに、宗派指定料が不要で、宗派や地域に合ったお坊さんをスムーズに手配できます。

また、納骨法要や開眼供養、白木位牌の御魂抜きといった法要に付随する供養にも対応可能ですので、四十九日法要に必要なお坊さん手配をまとめてお任せいただけます。

お坊さん手配でお困りの際は、ぜひ「よりそうお坊さん便」にお任せください。

(※菩提寺がある方のご依頼は、菩提寺に連絡し、必ず許可を得てからご依頼ください。)

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

お盆(初盆・新盆)

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

お盆(初盆・新盆)

初盆の迎え火、送り火はいつ?提灯は必要なの?

お盆(初盆・新盆)

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

お盆(初盆・新盆)

これさえあれば大丈夫!お盆(初盆)のお供えと必要なもの

お盆(初盆・新盆)

お盆とは|地域によって期間の違い

お盆に渡すお布施はいくら?相場と渡し方のマナーを解説

知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!

初盆(新盆)に必要なお布施の相場は?お布施の渡し方とタイミング!

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

初盆(新盆)の服装は?家族だけの場合やマナー情報も紹介

初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ

横にスクロールできます

初盆(新盆)の意味って何?知っておくべき初盆の知識まとめ

初盆(新盆)の服装は?家族だけの場合やマナー情報も紹介

初盆の祭壇の飾り方とは?画像や各宗派の飾り方、祀り方をご紹介

これさえあれば大丈夫!お盆(初盆)のお供えと必要なもの

知っておきたいお盆の意味!由来や歴史を教えて!

盂蘭盆会(うらぼんえ)とはお盆のこと?

横にスクロールできます