-

葬儀のマナー

-

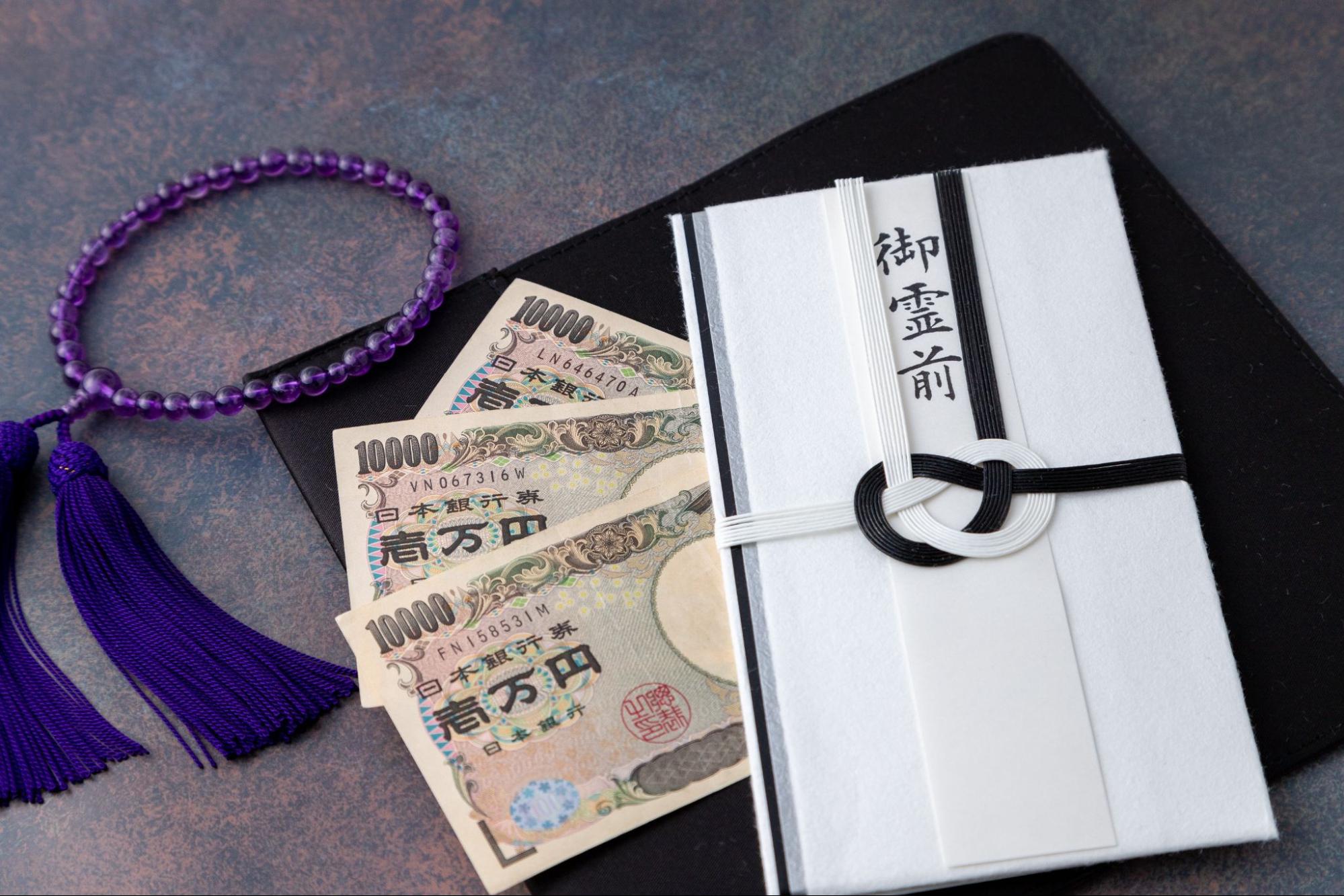

お通夜に持参する香典のマナー!

「衷心」という言葉を目にしたことはあるでしょうか。普段の会話では使わない用語なので、とっさには読めない方もいるかもしれません。

少し耳慣れない言葉ですが、お悔やみやお詫びの場面、ビジネスシーンで使われることもあるので、読み方や意味について知っておいて損はないと思われます。

本記事では「衷心」という言葉に関する基礎知識のほか、それにまつわる雑学などもあわせてお知らせします。

衷心は、「ちゅうしん」と読み、「心の奥底、まごころ」という意味を持つ言葉です。その語源は、漢字そのものの成り立ちに由来します。「衷」という漢字は、衣という字と中という字の組み合わせによって成り立っており、中に着る衣、つまり「肌着」を意味する字です。これが転じて、「まこと、まごころ」という意味も表すようになったと言われています。この衷という字に、さらに心という字を重ねることで、「心の奥底」という意味を強めています。

「衷心」は、一般的には、「衷心より…」というフレーズで、主に書き言葉として使われることが多いです。お祝いやお詫びの気持ちに付して、その気持ちを強める効果があります。例えば、お世話になった方の突然の訃報に際し、弔電を送る場合に、「衷心よりご冥福をお祈り申しあげます」や「衷心より哀悼の意を表します」というような表現で用います。意味としては、「心からご冥福をお祈りいたします」と同じです。

また、ビジネスシーンで不手際があり、迷惑をかけた相手先に詫び状を書く場合には、「この度の不手際、衷心よりお詫び申し上げます」という表現で用います。なお、決してマイナスのイメージを持つ語ではないので、感謝やお祝いの場面、お礼状などでも使われ、例えば新規開店の祝い状では、「貴店御開店にあたり、社員一同衷心よりお慶び申し上げます」といった使い方をします。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

「衷心」の読みや主な用法などが分かったところで、知っておいて損はない豆知識や、葬儀の場で「衷心」という言葉を使う場合のマナーについてお知らせします。

「衷心」を英語で直訳すると、「true heart」や「inmost heart」となります。また、「衷心から」に相当する表現としては「heartily」や「with all one’s heart」などが挙げられます。

しかし、実際の文章の中での用法はと言うと、場面によって適切な表現を使い分ける必要があるでしょう。例えば、「御母堂の御逝去に際し衷心よりお悔やみ申し上げます」という文章を英語にする場合は、「 I would like to offer my deepest condolences on the death of your mother.」となり、この文章では、「my deepest condolences」が「深い哀悼の意」を意味しています。

また、「衷心」は中国から伝わった言葉ですから、そのまま「衷心」という言葉が「心から」という意味で使われています。「衷心感謝」というと、「心から感謝します」という意味になります。

衷心の類語には、「心の底・心底・本音・本心・真心・腹の底」などがあります。また、「衷心より」という表現は、別の語に言い換えると、「心より」や「心から」といった表現にすることができます。

なお、「衷心」にはかしこまった感じがあり、主に書き言葉として、お詫び状・お祝い状・弔電などで使われますが、親しい方に送る時や、「衷心」だと堅苦しい感じを与えてしまうと思われる場合は、「心より」や「心から」を使った方が、より口語的で柔らかい表現になります。相手や場面に応じて、よりふさわしいと感じられる方を使用すると良いでしょう。

衷心は、「まごころ」という意味を持ち、弔電などで用いられることから、必ずしも葬儀の場で使ってはいけない言葉というわけではありません。しかし、書き言葉で使うことが多く、一般的に会話で使われることが少ないことから、「ちゅうしん」という音から衷心という言葉を想像しづらいことも事実です。

葬儀の場で使ったとしても、意味合いとしては不適切ではなく、マナー違反ということはありませんが、ご遺族の方に言葉をかけるのであれば、相手に分かりやすい言葉を用いた方が、お悔やみの気持ちが伝わりやすいと思われます。ですから、「衷心」という言葉より、「心から」など口語に言い換えた方が適切と言えるでしょう。

なお、こうしたお悔やみの言葉を口にする際に気を付けたいことのひとつが、一緒に「重ね言葉」を用いないことです。重ね言葉とは、「ますます」や「重ね重ね」、「追って」、「くれぐれも」などで、こうした語とお悔やみの言葉を一緒に用いると、繰り返し不幸な出来事が起こることを連想させるので、タブーとされています。他にも、「頑張ってください」など、遺族の負担になる言葉も避けた方が良いでしょう。

「心の奥底から」などの真心を伝える言葉である「衷心」ですが、弔電などの書面で使われることが多いです。使いなれない言葉ですが、大人の一般常識として、読み方や意味については知っておきたいですね。

葬儀の場や、対面でお詫びする場など、口頭で気持ちを伝える際には、「衷心」よりも「心から」などの分かりやすい表現を使う方が、伝わりやすいと言えるでしょう。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。