-

終活

-

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

日本では火葬で葬儀が行われるのが一般的ですが、チベットには「鳥葬」と呼ばれている葬儀があります。

日本ではあまりなじみのない葬儀ですが、動画や画像で見た事がある人もいるかもしれません。

今回はそんな鳥葬について、具体的にどのような事をする葬儀なのか、日本で行う事は可能なのかなどについてまとめていきます。

鳥葬はチベット地方や内モンゴル地方で古くから行われており、現在も行われている最も一般的な葬儀です。

岩山などが多く埋葬の為に地盤を掘る事が難しく、また寒冷地でもあるので埋葬できても微生物による分解が進みません。

他にも火葬に必要な大量の薪を用意するのが難しいなど、環境的な理由が鳥葬が広まった理由の1つとされています。

鳥葬の流れとしては、まず僧侶が死者の魂を肉体から抜くためにお経を唱えます。

魂が抜けた肉体は「祈りの旗」という布が無数にかけられた鳥葬台に運ばれ、専門の職人によって細かく裁断されるのです。

裁断された肉体は骨まで細かく砕かれ、余す事なく全てをハゲタカなどに与えられ食べつくされます。

また鳥葬には、家族は参列しないのが一般的なようです。

チベットでは、鳥葬によって他の生命に肉体を与える事が最上の供養であるとされています。生きる為に他の生命をたくさん奪ってきた人間でも、死んだ後の肉体を他の生命(ハゲタカ)に与える事で前世の罪が洗い流されると考えられているのです。

また鳥葬によって肉体は天に行くとされているので、魂が抜けた後の肉体を天に届けるという意味も持っています。

日本には鳥葬の習慣はありませんが、以前より日本でも鳥葬について知っている人が増えた事で鳥葬を行いたいと考える人も出てきています。

しかし、日本では鳥葬を行う事はできません。鳥葬を行う事で法律に触れ、違法になってしまう可能性があるからです。

日本では葬送に関する規定が、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」という法律によって定められています。

この法律には埋葬(土葬)と火葬の事について書かれており、どちらを行うにも市町村の許可が必要だとしています。

埋葬と火葬以外の葬送方法については明確な記載はありませんが、基本的に勝手に死体を葬送する事はできないです。

また鳥葬は刑法の「死体遺棄罪」や「死体損壊罪」に当たる可能性もあります。

江戸時代の前期までは、日本でも「野葬」という死体を野に放置し鳥や動物に食べさせていた方法が実在したようですが、現代の日本ではこのような葬送は法律上行うことはできなくなっています。

チベットで行われている鳥葬以外にも、日本ではなじみのない葬儀が海外では行われています。ユニークでありながらも意味がある葬送方法なので、それぞれの意味や特徴をまとめていきます。

遺体を放置して風化を待つ葬儀。主に宗教上の理由や、埋葬や火葬する場所がない事で広まりました。

オーストラリアや北アメリカ、東南アジアで行われており、かつて日本の沖縄でも行われていた葬儀です。今もバリ島のバリ・アガの村トゥルニャンでは風葬が引き継がれています。

マサイ族に伝わる伝統的な葬儀。ハイエナなどに死後の肉体を食べさせる事で、自然に力を返すという意味を持っています。

基本的には土地に墓を建てる事が良くないと考えられていますが、キリスト教の普及によって埋葬するマサイ族も増えてきています。

その名の通りジャズを演奏しながら故人を送る葬儀。楽しく歓喜しながら故人を送る事によって、残された遺族が強く生きられるようにとの願いが込められています。

アメリカのニューオリンズからジャズ葬が広まっていきました。

現在はもう行われることはありませんが、フィリピンのサガタエリアにいる少数民族が古くから行っていた葬儀です。

少しでも天に近いところへ祀るため、棺桶ごと崖から吊るしたとされています。

オーストラリアの先住民であるアボリジニの伝統的な葬儀で、遺族や友人が故人を食べて送る葬送です。

現在は伝染病などを防止するため、オーストラリア政府によって禁止されています。

インドやチベットで行われている葬儀で、遺体を川へと流す方法です。実は日本でも、航行中に船の中で人が亡くなった場合は水葬ができると規定されています。

しかし水葬をするためには満たさなければいけない条件が多く、実際はあまり行われる事はないようです。

日本では火葬による葬儀が99.94%とされており、ほぼ全ての葬儀が火葬によって行われています。

世界には様々な葬儀がありますが、中には日本から見ると理解しづらい葬儀も存在しています。しかし一見理解できない葬儀だとしても、それぞれにしかっりとした意味や環境に適している要因があります。

葬儀がどんなやり方だとしても、故人の為に供養している事に変わりはないのです。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活

老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活

終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活

終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活

終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活

終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

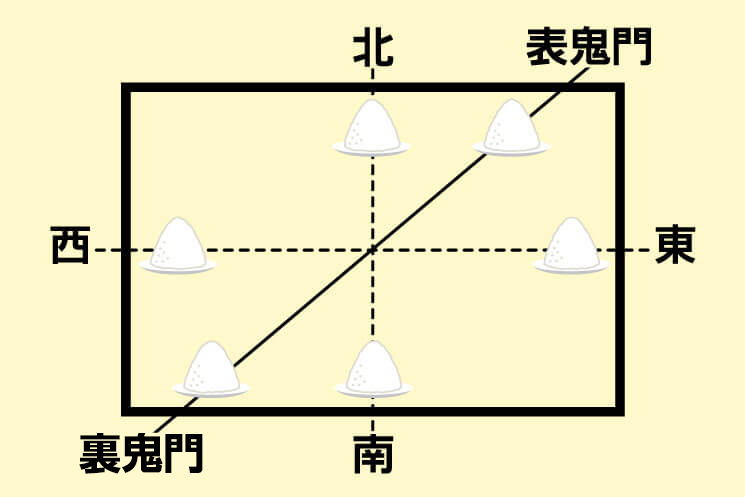

盛り塩の知識を誤解しているかも?正しい盛り塩の役割と方法

三途の川とは?渡し賃として必要な六文銭や石積みの刑について

御母堂・御尊父の意味や使い方!用いる場面や他の敬称一覧を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

お葬式の夢が縁起物って本当?夢にはどんな意味がある?

直会とは?挨拶や作法・挨拶例文について

横にスクロールできます

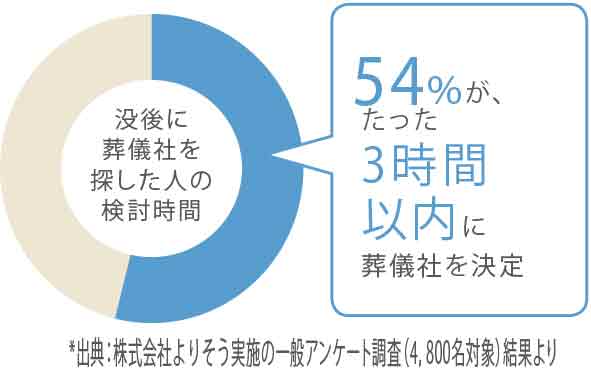

【失敗しない葬儀社の選び方】納得する葬儀にするために

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

六曜とは?六曜の種類と意味、葬儀や法事との関係

大安に葬式をしてもいいの?本来の意味を知って判断しよう!

家族が余命宣告を受けたらやっておきたい7つのこと

葬儀トラブルの事例と対処法

横にスクロールできます