-

葬儀後の流れ

-

ご遺体搬送車とは?構造・種類・役割・方法・注意点を解説

訃報を受けた際、体調不良や用事、遠方で間に合わないなどの理由でお葬式に参列できない場合もあります。

お葬式でお悔やみを伝えることができなかった場合に、後からでもお悔やみを伝えたいという方もいるでしょう。

お悔やみは、時間が経ってからでもさまざまな手段で伝えられます。また、時間が経ってからお悔やみを伝える際も、贈り物をして弔意を伝えることも可能です。

一方で、お悔やみを伝える際には、遺族に失礼のないよう正しいマナーを理解しておくことが大切です。

この記事では、お葬式に参列できなかった場合に、時間が経ってからのお悔やみの伝え方や贈り物、マナーなどを紹介します。

時間が経ってから訃報を知ったときのお悔やみは、手紙や電話、メールで伝える方法と弔問があります。

それぞれの方法やポイントを解説します。

お悔やみとは、訃報に接した際にご遺族にかける言葉や文章のことです。

形式的なあいさつではなく、故人さまを偲び、ご遺族の悲しみによりそう姿勢を表す大切なものです。

お悔やみの言葉として、 「お悔やみ申し上げます」「残念でなりません」「ご愁傷さまです」「ご冥福をお祈りします」「哀悼の意を表します」 などがあります。

この中で、「哀悼の意を表します」「ご冥福をお祈りします」はメールや手紙などの文章で使用する言葉です。また、「ご愁傷様」については口頭でお悔やみを伝える際に使用できる言葉となります。

お悔やみは、手紙、電話、メールなどで伝えることもできます。

お葬式に参列できない場合、弔電でお悔やみを伝える方法もありますが、弔電はお葬式の前日までに届くように送らなくてはなりません。

お葬式後に訃報を知った場合は、 手紙、電話、メールなどの手段でなるべく早くお悔やみを伝えましょう。 電話をかける際には、ご遺族の都合を考慮し、適切な時間やタイミングを選ぶことが大切です。

お葬式が終わった後も、手続きや心労で肉体的にも精神的にも大きな負担を抱えている可能性があります。電話だと気を使わせてしまう可能性もあるため、メールや手紙で伝えるのもよいでしょう。

お葬式が終わって、ご遺族が落ち着いたタイミングで弔問し、お悔やみを伝えることもできます。

弔問とは、故人さまの訃報を聞いてご遺族のもとにお悔やみを述べに伺うことです。伺う場所は、基本的に故人さまやご遺族の自宅となります。

弔問はお葬式が終わって 三日空けた頃から、四十九日頃までに行うのが一般的 です。三日空ける理由は、お葬式の準備や執り行い対応などで、ご遺族は精神的にも肉体的にも疲れているためです。弔問がご遺族の負担にならないように配慮しましょう。

四十九日を過ぎて時間が経っていたとしても、ご遺族の都合を確認すれば、弔問が可能な場合もあります。

お悔やみで弔問する場合には、ご遺族の負担にならないように正しいマナーを知っておきましょう。

ここでは、弔問する場合のマナーを解説します。

お葬式が終わり、自宅に弔問に伺う場合は、ご遺族に電話やメールで弔問の可否や訪問日時を確認しておきましょう。

ご遺族は、自身と故人さまの関係を知らない可能性もあるため、まずは自分と故人さまの関係性を伝えます。そのうえで、 弔問したい旨や希望日時を伝えましょう。 弔問に対応していない場合や、別の日時を提案された場合は、ご遺族の意向を優先させることが大切です。

お葬式後に弔問する際の服装は、平服がマナーとされています。

平服とは普段着のことではなく、そこまで厳密ではない格式の低い「略喪服」 のことです。お葬式の際に着用する喪服である必要はないものの、ご遺族に対して不快を与えない身なりにしましょう。

男性であれば黒や紺、グレーのスーツ、女性であれば地味な色のスーツスタイル、ワンピースなどが平服となります。弔問の場合は訪問先が自宅となるため、喪服だと周囲の目にもつきやすいため、平服にする方がよいでしょう。

華美な装飾品は控え、靴やバッグもシンプルで落ち着いたデザインのものを選びましょう。また、弔問時には仏間に上がって故人さまに手を合わせる場合も多いため、数珠を携行しておきます。

指定された日時に弔問した際、玄関で「このたびは大変ご愁傷様さまでございました。〇〇と申します」と言います。お悔やみの言葉は、長くなりすぎないように簡潔に伝えることが大切です。

弔問時には仏間に通してもらうケースが多いですが、 「家の中にどうぞ」という声がなければ、お香典やお供え物を渡したらそのまま帰りましょう。

仏間に通してもらったら、座布団の上で正座して、故人さまに一礼します。次にローソクを灯し、お線香をつけ、おりんを鳴らして合掌します。合掌したら、持参したお香典やお供え物をご遺族に手渡しするか、「お供えさせてください」と一言断りと入れて、祭壇の上や脇に供えても構いません。

その後は長話にならない程度にご遺族と故人さまの思い出話をするなど、その場の空気を読んで柔軟に対応します。

時間が経ってから訃報を知った場合に、お悔やみと共に贈り物をする場合があります。

ここでは、どのような贈り物があるかについて解説します。

訃報を知った際の贈り物として一般的なのがお香典(お花代)です。

時間が経ってからでも、お香典の目安額はお葬式に参列する場合と同じです。お香典は 不祝儀袋に入れて手渡しするか、現金書留で郵送 します。

また、お香典を贈るとご遺族は香典返しの準備が必要となるため、お香典ではなく「お花代」として贈る方法もあります。

お花代はお香典の代わりに渡すものであり、お香典と相場は同じです。しかし、お香典と違って原則お返しが不要であるため、お花代とすることでご遺族の負担を減らすことができます。

仏式のお葬式では、お香典の代わりにお線香やろうそくを贈る場合もあります。

仏式において、お線香は故人さまの食事、ろうそくは仏様に灯りを捧げ、あの世とこの世をつなぐという意味合いです。お線香やろうそくを贈ることで、 故人さまを敬い、冥福を祈る気持ちを伝えることができます。

贈り物のお線香は、香りのよいものや故人さまが好きだった香りを選ぶとよいでしょう。ろうそくは一般的な白いろうそくが無難ですが、故人さまとの関係性によっては絵ろうそくなど、特別なデザインもおすすめです。

時間が経ってから訃報を知った際には供花を贈るのもよいでしょう。

供花を贈る場合は、 そのまま飾れて花瓶を用意する必要がないアレンジメントフラワー、フラワーボックスなどもおすすめ です。供花として相応しいのは、故人さまが好きだった花や白・青・紫を基調とした花が挙げられます。

一方、とげのあるバラや花粉が落ちやすい百合などは避けた方がよいでしょう。

また、供花を贈る場合はすぐにお悔やみの花を贈るのではなく、ご遺族に連絡して状況を確認し、花を贈っていいかどうか尋ねるのがマナーです。

時間が経ってからの贈り物としてお菓子があります。

お菓子を贈る場合は、 故人さまが好きだったものや、常温で保存ができて個包装になっているものがおすすめ です。たとえば、クッキー、マドレーヌなどの焼き菓子や、せんべい、おかきなどの米菓などは贈り物として向いています。

一方、要冷蔵の生菓子のように日持ちがしないお菓子は、お菓子の管理に負担をかけてしまうため避けた方がよいでしょう。

また、バウムクーヘンについては幸せを積み重ねるという意味合いがあります。慶事には向いているものの弔事には向いていないため、故人さまの好物でない限り、避けた方がよいでしょう。

時間が経って訃報を知った場合に、飲み物も選ばれやすい贈り物の一つです。

飲み物として選ばれることが多いのはお茶で、お茶は御供の水にあたり「境界を区切る」という意味があります。そのため、 お茶はこの世からあの世の境界を超えようとしている故人さまへの贈り物として最適 です。

他にも、故人さまの好みに合わせてスティックタイプやドリップタイプのコーヒー、飲みきりサイズの詰め合わせのジュースなどもおすすめです。いずれの場合も、仏前にお供えしやすいタイプがよいでしょう。

訃報を知った際の贈り物として果物も人気があります。

リンゴやバナナ、グレープフルーツ、ミカンなど、年中手に入りやすく日持ちしやすい果物がおすすめです。故人さまが好きだった果物や旬の果物も加えるとよいでしょう。

故人さまが好きだった果物や旬の果物も加えるとよいでしょう。中でも 丸い形をしている果物は、仏教において「円=縁」につながるとされている ため、お供え物に適しています。

一方、においが強いものや日持ちしない果物は、管理に手間がかかるため避けましょう。

時間が経ってからの贈り物にはいくつかマナーや注意点があります。

ご遺族に失礼にならないように把握しておきましょう。

以下に該当するものは、避けた方がいい贈り物です。

贈り物を受け取ったご遺族は、祭壇や仏壇にしばらく置いておくことになります。

においが強いものや常温で保管できないものは、管理に手間がかかったり、お供えしにくかったりするため避けた方がよいでしょう。 鉢植えの花や木などは、不幸が根付くとされており、弔事の贈り物としては適していません。

また、スペースを取る大きすぎる贈り物も避けた方がよいでしょう。

宗教によって考え方や文化が異なるため、贈り物は故人さまの宗教に合わせることも大切です。

神式の場合では、故人さまに敬意を示すために、 神饌(しんせん)と呼ばれる贈り物が用いられます。 神饌は食べ物が主体であり、お米やお酒、塩、果物、お菓子などです。また、故人さまが生前好んだ食べ物や、故人さまとの思い出に関連する食べ物が選ばれることもあります。

キリスト教では、食べ物を贈る習慣は一般的でなく、故人さまへの追悼の意を示すために生花が贈られるケースが多いです。特に白い百合やカーネーションが好まれ、花をかごに入れるのが一般的です。

贈り物を郵送する場合は、受け取る側の都合に配慮することも大切です。

郵送する場合は日付指定できるため、 ご遺族が自宅にいる時間帯に届くようにするとよいでしょう。 そのため、贈り物をする際は事前にご遺族に確認し、家にいる時間帯を聞いておくとスムーズです。

また、贈り物を贈るタイミングとしては、ご遺族が落ち着いたタイミングで贈ることが望ましいです。早すぎても遅すぎてもマナー違反となる場合があるため、なるべく3か月以内を目安に贈りましょう。

時間が経ってからのお悔やみの贈り物にも、掛け紙をするのがマナーです。

掛け紙は水引のみが印刷された紙のことで、 弔事の贈り物には掛け紙を使用するのが一般的 です。のしが印刷されている掛け紙は慶事用に使用する紙であるため、間違えないように注意する必要があります。

弔事は一度だけであってほしい出来事であるため、解けない固結やあわじ結びが選ばれます。水引の本数は3本、5本、7本があり、中身の金額に合わせて選びますが、基本は5本です。

掛け紙は文具コーナーで購入して自分で書くこともできますが、一般的には品物を購入した販売店で用意してもらうケースがほとんどです。お供えの理由や差出人の名前を伝えると、それに合った掛け紙を用意してもらえます。

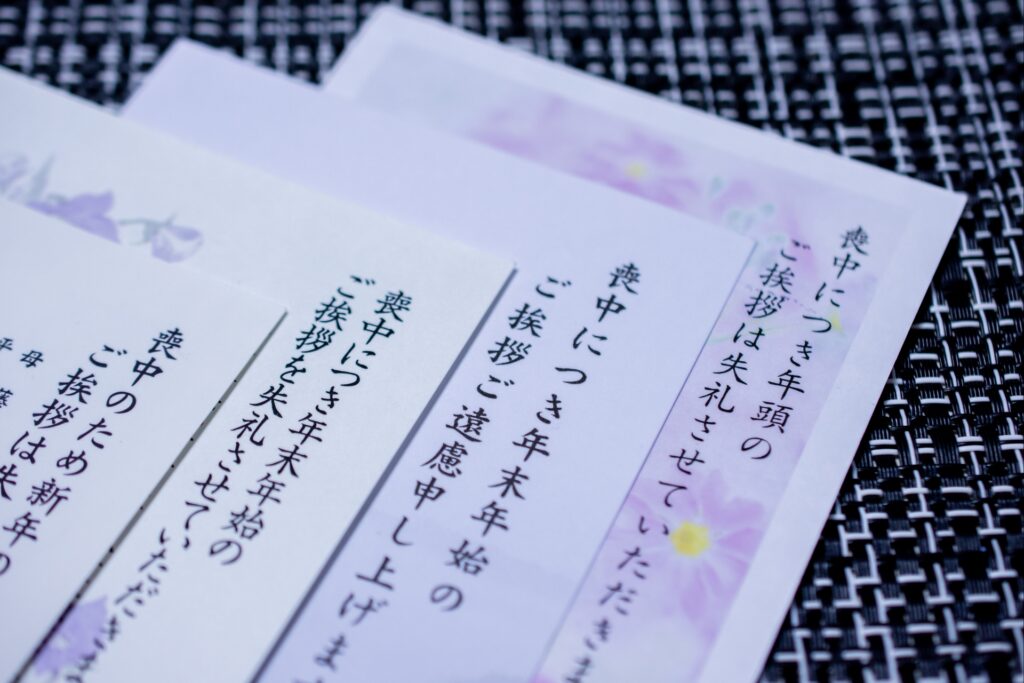

不祝儀袋や掛け紙の表書きは、四十九日までは「御霊前」、四十九日を超えたら「御仏前」と記載するのが一般的です。これは、仏教において四十九日までは故人さまの霊がこの世に留まっていると考えられているためです。

四十九日を過ぎると故人さまは仏になると考えられているため、御仏前が使われます。ただし、 仏式でも浄土真宗や曹洞宗では四十九日の前でも御仏前を用いるため、故人さまの宗派を確認しておく必要 があります。

宗派がわからない場合は、四十九日の前でも後でも使える「御香典」や「御香料」を用いるとよいでしょう。これらはお香をお供えしますという意味であり、浄土真宗や曹洞宗でも失礼になりません。

ちなみに、神式で用いられる表書きは「御玉串料」や「御神前」、キリスト教で用いられる表書きは「御花料」や「御ミサ料」などです。

時間が経ってからのお悔やみの贈り物には、手紙を添えることが望ましいです。

手紙を書く際は、以下の順番で書いていきます。

お悔やみの手紙には、拝啓や謹啓などの頭語や季節に合った時候の挨拶は書かない のが一般的です。お悔やみの手紙は、前置きを省略し、すぐに本題に入るのがマナーです。

また、文章を書く際には、生死に関わる言葉や不吉な言葉、重ね言葉など不幸を連想させる忌み言葉を使用するのはNGです。

お悔やみの手紙は、シンプルな白色無地の便箋一枚が推奨されます。便箋や封筒は不幸が重なることを連想しないように、二重封筒や便箋を二枚以上にするのは避けましょう。

訃報を知った時にはすでに時間が経っていても、お悔やみや贈り物をして哀悼の意を示すこともできます。弔問が難しい場合は、電話やメールでお悔やみを伝え、贈り物は郵送することも可能です。

ただし、時間が経ってから贈り物をする場合は、相手への配慮も必要です。お悔やみや贈り物をする前には、電話やメールでご遺族に確認しておく必要もあります。

香典返しに負担を感じる方は、お花代にしたり、お線香やろうそく、お花などを贈るとよいでしょう。宗教や宗派によって異なるマナーがあるため、故人さまの宗教や宗派を確認しておくことも大切です。

お葬式についてお悩みやご不安がある場合は、 よりそうお葬式 までご相談ください。

よりそうお葬式では、お葬式の専門知識を有する専門相談員が、365日24時間いつでもお葬式に関するご不安によりそいサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀後の流れ

ご遺体搬送車とは?構造・種類・役割・方法・注意点を解説

葬儀後の流れ

葬儀の返礼品とは?おすすめのアイテムや贈るときのマナーを解説

葬儀後の流れ

葬儀後に香典を渡すのはマナー違反?書き方と渡し方を解説

葬儀後の流れ

葬儀のお礼状とは?書き方や送る相手、マナーを解説

葬儀後の流れ

喪主が葬儀後にすべきことは?手続き、供養、挨拶まわりを解説

お葬式に参列できなかった!時間が経ってからのお悔やみの伝え方は?贈り物は?

葬儀のお礼状とは?書き方や送る相手、マナーを解説

葬儀後に香典を渡すのはマナー違反?書き方と渡し方を解説

喪中の期間の長さは?忌中との違いを教えて!

喪中・忌中どう違う?期間や控えるべきこと、喪中はがきの基礎知識を紹介

喪に服すってどういうこと?今さら聞けない喪中とは?

横にスクロールできます

お葬式に参列できなかった!時間が経ってからのお悔やみの伝え方は?贈り物は?

ご遺体搬送車とは?構造・種類・役割・方法・注意点を解説

葬儀のお礼状とは?書き方や送る相手、マナーを解説

喪主が葬儀後にすべきことは?手続き、供養、挨拶まわりを解説

喪中期間はどう過ごせばいい?NGな行為はなに?気になる疑問点を解説!

喪中の期間の長さは?忌中との違いを教えて!

横にスクロールできます