-

葬儀のマナー

-

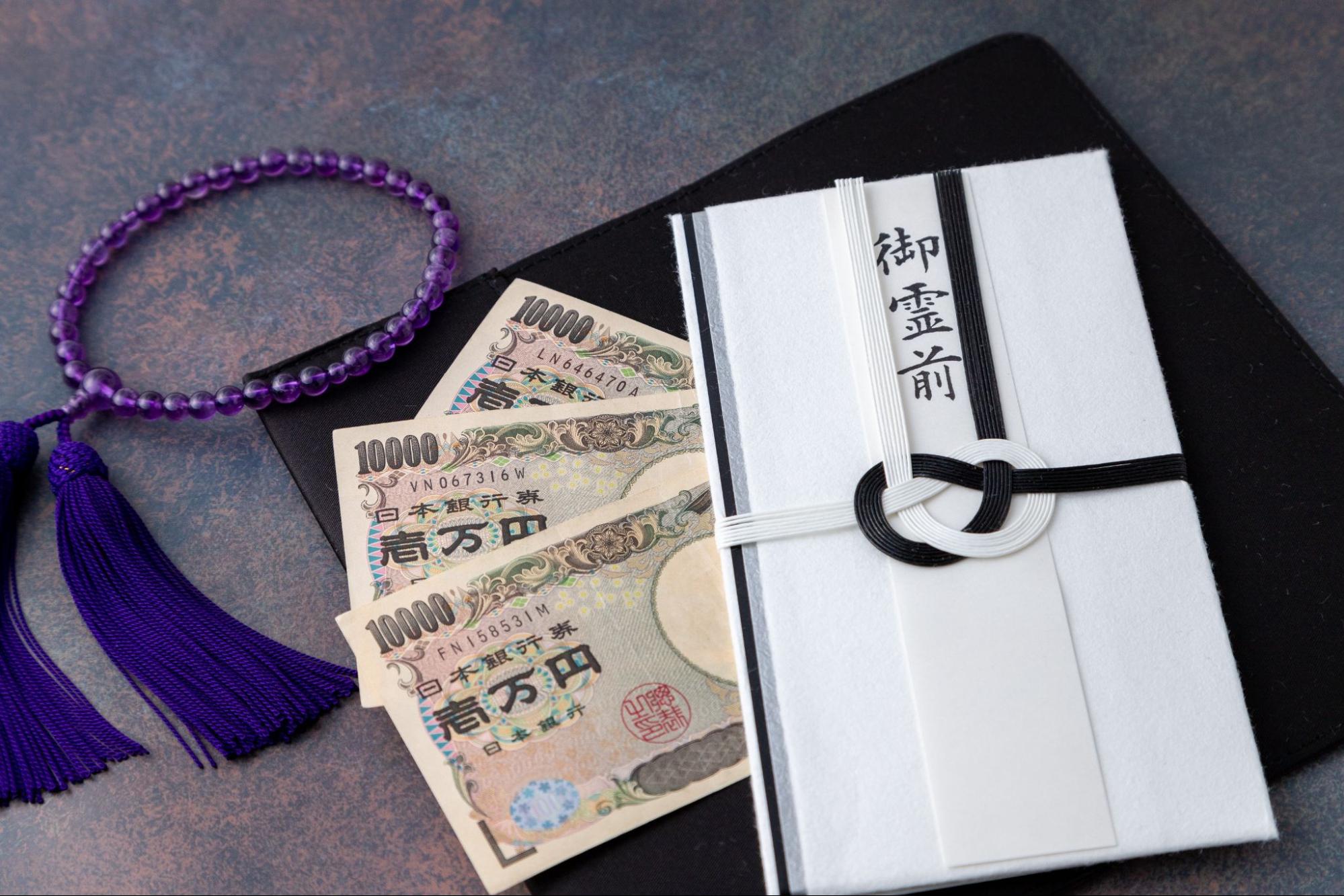

お通夜に持参する香典のマナー!

喪中のときには、喪に服しているため年賀の挨拶を控えることを伝える「喪中はがき」を送るのがマナーです。

では、はがきではなくメールで喪中をお知らせしたら失礼にあたるでしょうか?

実はメールだけで連絡を取り合う相手ならば、喪中メールも許容されるようになっています。

メールやLINEといったインターネットやSNS上のやり取りが当たり前になってきた今、新しいマナーについてご紹介します。

すぐに使える件名、文例もあわせてご紹介します。

喪中にはお祝い事や社交的なことを控え、喪に服します。 そして自身が喪中であることを伝える一般的なマナーは「喪中はがき」という方法です。

喪中はがき(年賀欠礼状)は、喪中の方から年賀状は出さずに、年内のうちに「喪中につき年賀の挨拶を控えること」をお伝えするものです。

送る時期も決まっていて、11月末から12月中旬の相手が年賀状を用意する前に届くように送ります。

ではメールで喪中を伝えたらいけないのでしょうか?

実際のところ、最近ではメールで喪中を伝えることも広がっています。

ただし、メールで伝えていい相手とそうではない相手とがいます。

詳しく説明する前に、まずは「喪中の基本」を押さえていきましょう。

喪中はがきについては、別の記事でご紹介しています。

喪中の期間に絶対の決まりはなく、一般的にはご不幸があってから1年間が目安とされています。

また喪中となる親族の範囲は、一般的に2親等以内です。

(参考:喪中となる範囲)

2親等の場合は亡くなってから3ヶ月までが喪中という考え方もあり、宗教、宗派や地域の風習によっても若干違いがありますので、迷う場合は周囲の方や親戚の方などに相談しましょう。

喪中の範囲と期間については、別の記事でご紹介しています。

喪中をメールでお伝えしても良いかどうかは、相手との関係性によります。

年賀状をはがきでやり取りしていて、年賀状が来ることが予想される相手や目上の方ならば、「喪中はがき」を基本としましょう。

年賀メールで新年の挨拶しあう相手や、いつもメールだけでやり取りする相手ならば、喪中メールを送っても許容されるようになってきています。

あるいは、メールやSNSでのお付き合いが主な友人には、あえて喪中を伝えずに通常通りに年賀メールを送るということも一つの方法です。

相手に不必要に気を使わせないためです。

ただし新年を祝う気持ちになれないなどといった心情の場合には、喪中メールを送っておきましょう。

相手から年賀メールが届いたときに、スルーせずに済みますし、新年早々に年賀メールを送ってくれた相手へ「喪中」とお知らせしなくて済むからです。

喪中はがきは送る時期が決まっていますが、喪中メールには決まり事はありませんので、相手が年賀メールを準備する前の12月下旬や12月末までには送りましょう。

文面はシンプルでくだけすぎない文章にします。絵文字やデコなどは使いません。

相手によって「喪中」とだけ伝えるか、誰の喪中かまで伝えるべきか相手との関係性から判断しましょう。

最後に「返信不要」の旨を書いておくのがマナーです。

件名は「年賀欠礼のご通知」「喪中につき年賀を遠慮します。」などとし、内容がすぐに伝わるようにしましょう。

目上の方への文例は、喪中はがきに習ったものとします。

件名:年賀欠礼のご通知

〇〇様 △△です。

今年〇月に□□が他界したため、年始のご挨拶をご遠慮いたします。

来年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申しあげます。

〇〇様におかれましては、お健やかに新年をお迎えになられますようお祈りいたします。

なお 返信はご無用です。

シンプルな内容を心がけ、細かいお誘いの言葉やその他のことは、また別のメールでやりとりするようにしましょう。

〇〇ちゃん △△です。

今年の〇月に□□が他界したため、年始の挨拶を遠慮します。

私は元気なので心配はいりません。

来年もどうぞよろしくお願いします。

良いお年をお迎えください。

返信不要です。

件名:年賀欠礼のご通知

〇〇様 □□です。

実は年末に△△が他界したため、年賀のご挨拶を遠慮させていただきます。

急なことで年賀欠礼の連絡が間に合わず、失礼かと思いましたが

メールにてお知らせさせて頂きます。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

なお 返信はご無用です。

仕事の取引先へは、相手に気をつかわせないために喪中はがきも送らず、通常通りのビジネス用の年賀状を送ることが一般的です。

そのためメールでも仕事の取引先への喪中の連絡はしません。

それでは会社の同僚や上司などへはどうでしょうか?

実際に職場で親しい方は、葬儀に参列したなどご不幸がわかっていることが多いでしょう。

そのため毎年年賀メールでご挨拶するような、同じ職場の方々には喪中メールを送ると丁寧な対応です。

喪中はがきと同様、葬儀に来られた方にも喪中メールは送ります。

ただし相手に気を使わせないため、喪中と知らない相手には特に喪中であることを伝えず、通常通りの年賀メールを送るということも問題ありません。

文例はくだけすぎず、上述の「目上の方へ」の文例を参考にするとよいでしょう。

LINEではメールよりもさらに相手との関係性から、そもそも「喪中」と伝えないといけない相手かどうかを見極めましょう。

喪中スタンプも全くないわけではありませんが、突然「喪中」とだけ知らされた場合、相手を戸惑わせたり、気を使わせたりします。

マナーとは相手を気遣うことですので、シンプルに「喪中につき新年の挨拶は控えます。ご気遣いは無用です。」と伝え、スタンプは控えるのがおすすめです。

当然ながら、タイムラインを使っての喪中のお知らせはやめましょう。

相手によってはメールと同様、喪中と伝えずに通常通りに年始の挨拶を返す、あるいはお祝いの言葉を避け「今年もよろしく」の言葉やスタンプを送るといった対応としましょう。

喪中側から年賀の挨拶は控えますが、喪中に年賀状や年賀メールを受け取ったとしても問題はありません。

特に喪中と知らなかった相手からの年賀メールは全く失礼にはあたりませんので、責めてはいけません。

喪中に年賀メールを受け取ったら、3つの方法があります。

喪中にLINEで新年の挨拶がきたときも、既読スルーではなく①、②のような対応が無難でしょう。

喪中はがきの場合は、受け取ったら松の内(1月7日)以降に寒中見舞いで返事を出しますが、メールの性質上、そこまで間をあけるのは相手をモヤモヤさせてしまうかもしれません。

喪中メールを受け取ったら、読んだことを知らせるためにも間をあけずに返信した方が無難でしょう。

返信不要とあっても、目上の方の場合や何か言葉を送りたい場合には次のようなシンプルな文面でよいでしょう。

ご丁寧にメールをいただきありがとうございます。

穏やかな新年を迎えられますことを心よりお祈り申し上げます。 くれぐれもご自愛ください。

「返信不要」は、返信してはいけない、返信しないでほしい、ということではなく「返信がなくても良い」ということです。

ごく簡単にご連絡を頂いたことへのお礼や相手を気遣う言葉を添えて返信すると、印象が良いでしょう。

喪中であることを相手に伝えることは、相手へ気を使わせてしまうことになります。

連絡が必要な相手かどうかを見極めた上でのメール対応は、現在では失礼にはあたらなくなっています。

メールでの喪に関する絶対のルールはありませんので、相手を思って気持ちのよいコミュニケーションを心がけると良いですね。 この記事がその一助となれば幸いです。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。