-

葬儀のマナー

-

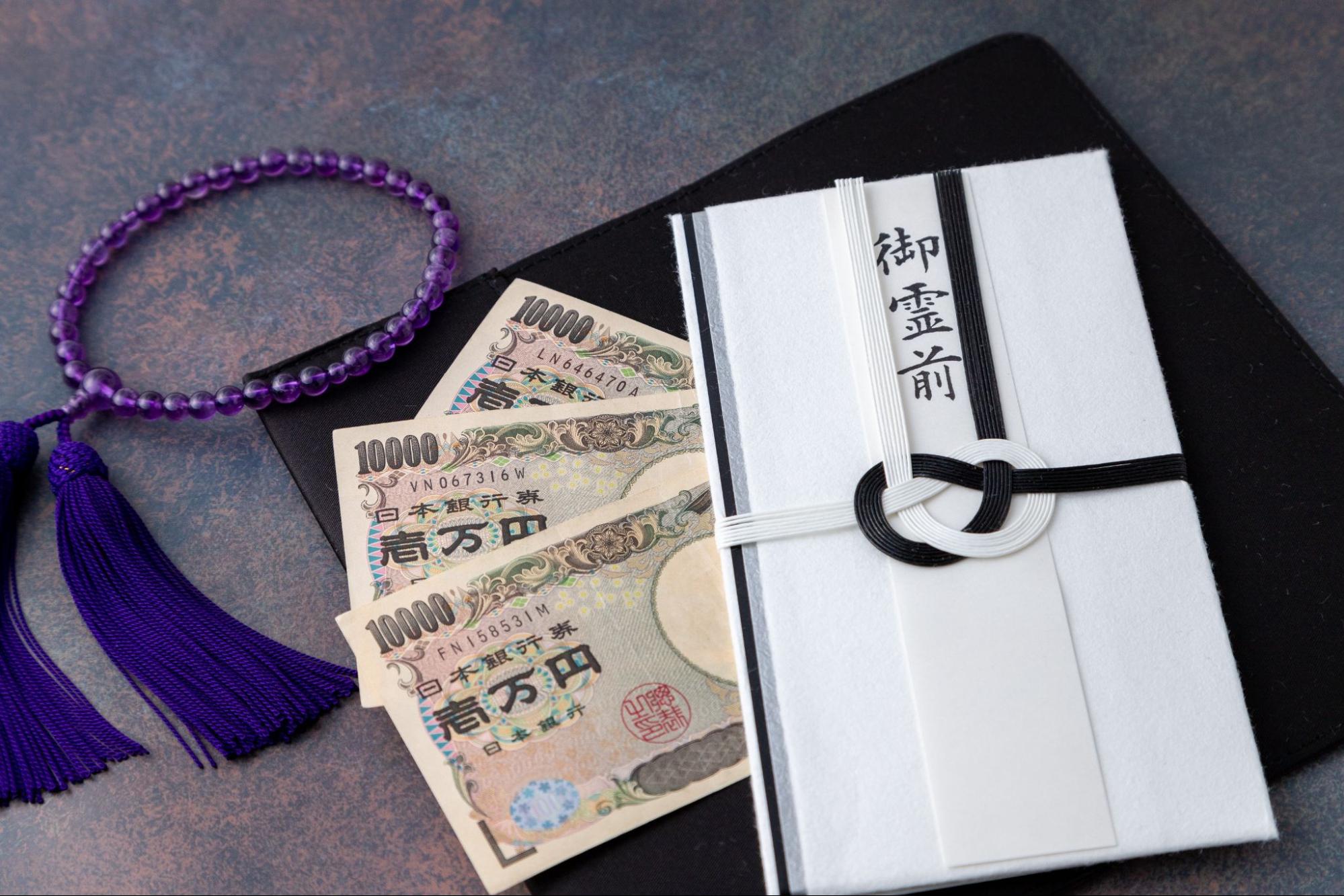

お通夜に持参する香典のマナー!

日本の習慣として、通夜や葬儀の後に頂くものに「お清めの塩」があります。このお清めの塩がどのようなもので、使い方をご存知でしょうか。身を清めるためのもので、体にかけるということはご存知かと思います。

日本の習慣として、通夜や葬儀の後に頂くものに「お清めの塩」があります。このお清めの塩がどのようなもので、使い方をご存知でしょうか。身を清めるためのもので、体にかけるということはご存知かと思います。

では、お清めの塩を体にかける時に順番があることはご存知でしょうか。実はお清めの塩を使う時には、場所とかける順番があるのです。

決められた場所で、決められて順番で体にかけることで、初めてお清めとしての効果がありますので、ぜひ、こちらの内容をご覧ください。

ちなみに、お店の入り口で見かける三角の形をした塩のことは「盛り塩」と言います。盛り塩を置く理由は、お清めの塩と同様となります。

お清めの塩は、一般的に、会葬礼状や香典返しに挟まれています。葬儀に参列した後、自宅で敷居(玄関)をまたぐ前に、玄関先で自分の体に振りまきます。具体的に言うと、通夜や告別式の後に体に振りまきます。 これは、葬儀の場から持ち帰った邪悪な気を家の中に持ち込まないようにするために行われる行為となります。

葬儀の規模が大きい場合は、葬儀場の出口に塩が敷かれており、参列者が塩の上を通りお帰り頂くことがあります。これは、お清めの塩を振りまいたのと同じことになります。

ただし、身内であるご家族や近しい親族の葬式の場合には、お清めの塩を振らなくても良いとされています。

また、葬式の際のお清めは塩だけではありません。通夜の後の「通夜振る舞い」で出される食事やお酒もお清めの一つとなります。 準備がされている場合は、頂いてから帰ることをお勧めします。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

お清めの塩には、「身を清め、邪気を払う」という意味が込められています。 これは、神道の考えに基づいているもので、故人を穢れたものとしているのではなく、死を招いた邪気を払うことからきています。

神道の信者が多かった時代に、良くないことが起こった際に「厄払い」として塩で身を清める風習があったことにもよります。

お清めの塩の使い方として、葬儀から戻って、家の前で自分に振りかけるということは分かっていても、振りかけ方や順番について本当のやり方が分からず、適当に行っている方も多いかと思います。

こちらでは、使い方のポイントやお清めの順番について説明していきますので、参考にしてください。まずは、お清めを使う前に、以下のことをポイントとして頭に入れておきましょう。

・塩を振る前には手を洗いましょう

・お清めは敷居をまたぐ前に行いましょう

・葬儀に参列しない方が在宅の場合はその方にお清めしてもらいましょう

では、お清めの順番に沿って説明していきます。

塩を一つまみ手に取ります。

胸→背中→足元の順に振りかけます

洋服に付いている塩を払います

足元に落ちた塩を踏んで、家の中に入ります

以上が正式な手順となります。

身を清めるということを目的として、お清めの塩を準備する場合のポイントは、ひとつだけです。

海水100%で作られている塩

これは、神道のイザナギ神が神に近づくにふさわしい身体になるために、身体の不浄を取り除くとき、川や海で洗い清めたことに由来しており、神道では塩湯と言って塩と水を基本としているためです。

お清めの塩として良く使われている塩をご紹介します。

下記は相撲で力士が土俵に上がる前に撒いている塩としても使われている、清め塩となります。

余ったお清めの塩は食用ではありませんので、食することは控えましょう. 基本的に捨てることをお勧めします。

気持ちとして捨てることに抵抗がある場合は、殺菌用として使用したり、庭に撒いたりすることをお勧めします。

お清めの塩について説明してきましたが、いかがでしたか。

頂いたお清め塩を使うかどうかに関しては、あくまでも個人の考えによります。もし、使いたくない場合は、使う必要はありません。しかし、少しでも邪気などが気になる方は、使った方が良いということになります。

また、最近は、仏教の教えに従い、お清めの塩をお渡ししないケースも増えてきています。そのため、葬儀をパッケージでお願いした場合、お清めの塩に料金が費用として含まれていないことがあります。

お清めの塩のお渡しを予定されている場合は、事前に葬儀社に確認されることをお勧めします。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

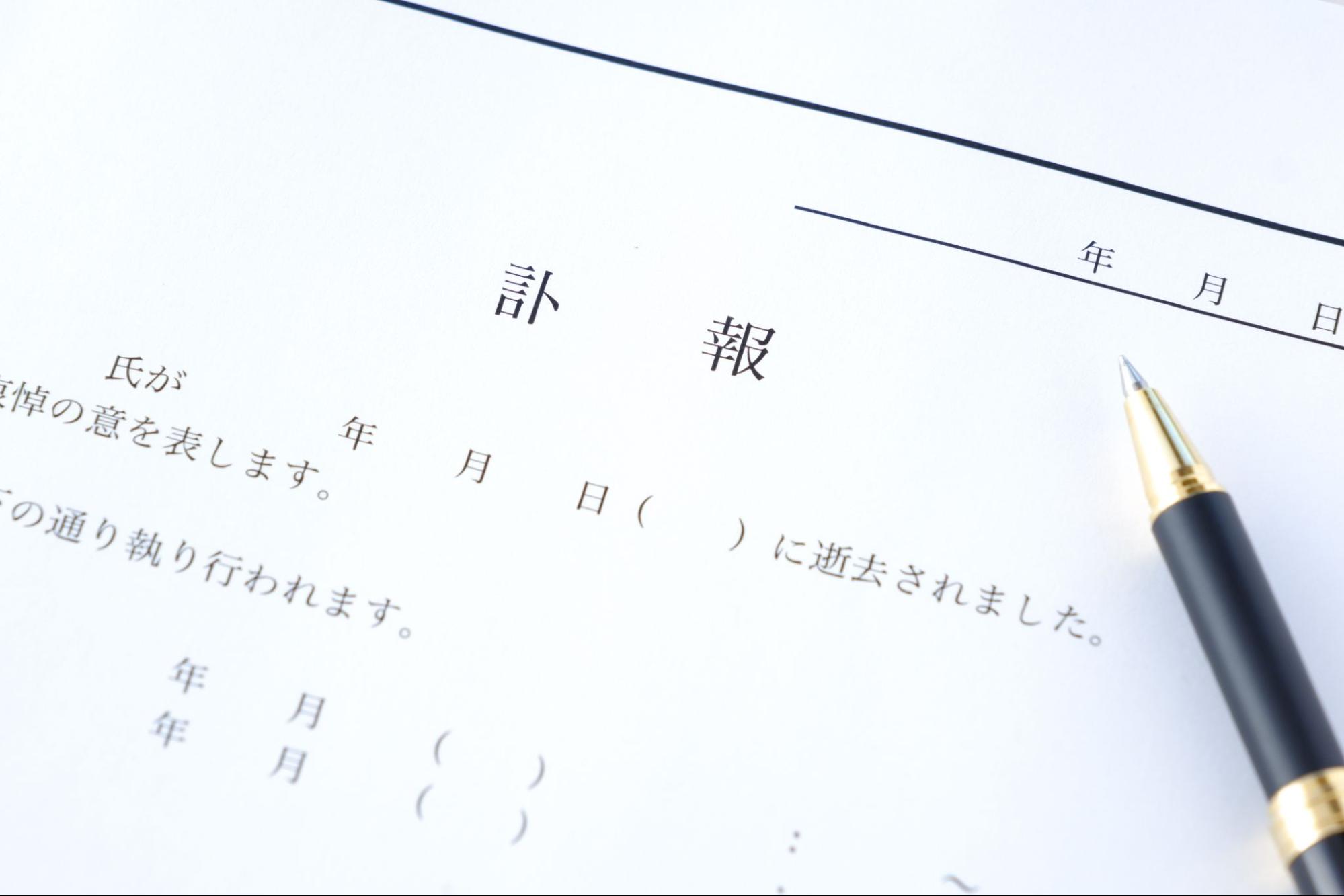

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。