-

年忌法要・忌日法要

-

繰り上げ法要とは?初七日や四十九日の前倒しを選ぶポイントと注意点

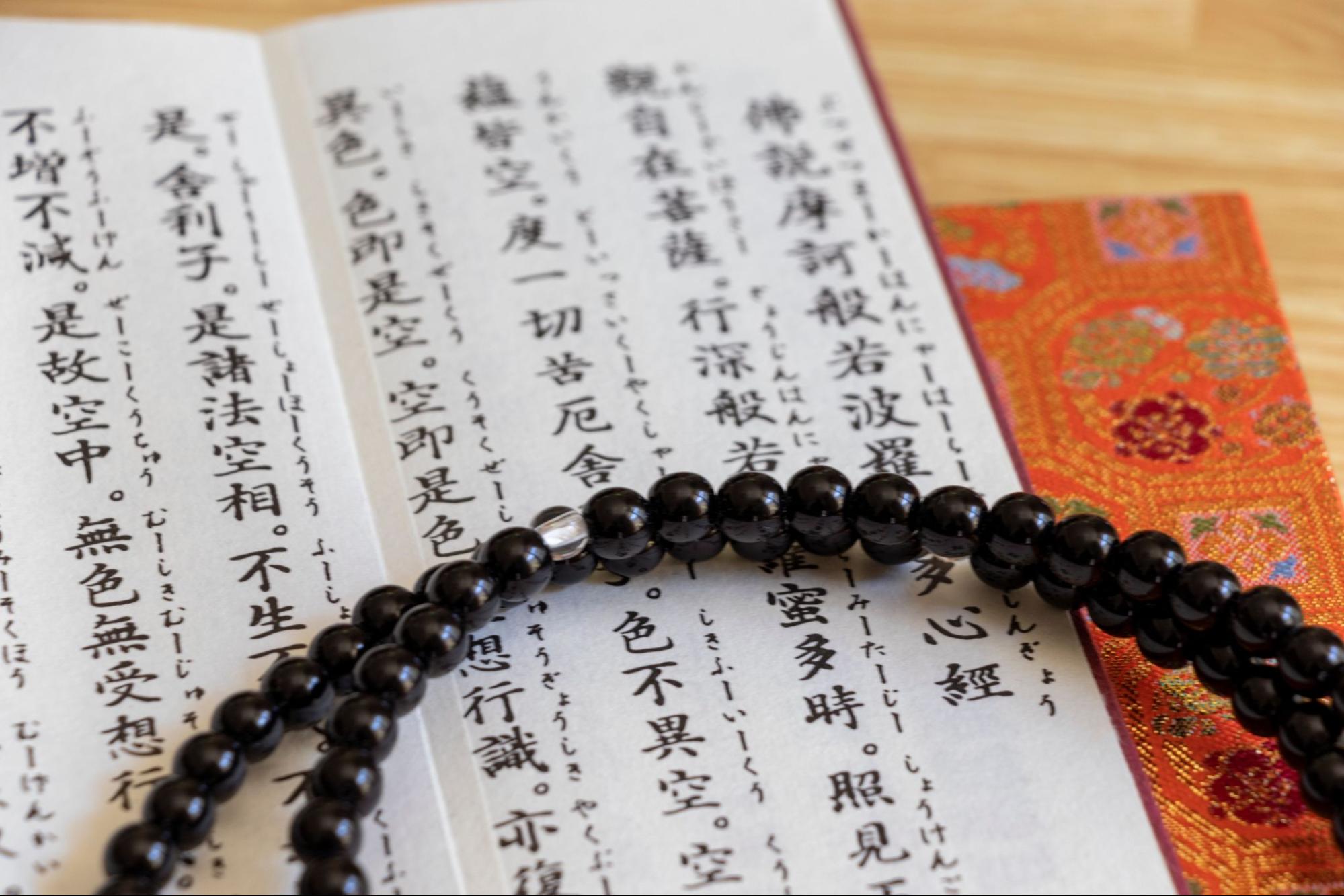

回忌法要は、仏教の伝統に基づき故人を偲び、遺族や親族が心を込めて供養する大切な節目の行事です。しかし、具体的な内容や他の法要との違い、正しい進め方が分からず不安を感じることも少なくありません。

大切なご家族やご親族を亡くされた後、「回忌法要とは何をするものなのか」「どのような意味や目的があるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、回忌法要について詳しく解説し、実施の流れと適切に行うポイントについて説明します。

回忌法要は、故人が亡くなった日から数えて特定の年数ごとに行う仏教の供養儀式です。

ここでは、回忌法要の基本的な知識について解説します。

回忌法要の主な目的は、故人の冥福を祈り、遺族や親族が心を込めて供養することにあります。仏教では、亡くなった方がより良い来世へ導かれるよう願いを込めて、僧侶の読経や焼香を行うのが一般的です。

こうした法要は単なる儀式ではなく、家族や親族が集まり、故人の思い出を語り合い、絆を再確認する大切な機会にもなっています。

特に一周忌や三回忌などの節目は、故人と縁のあった方々が集まりやすく、感謝や追悼の気持ちを新たにできる場です。また、法要を通じて生きている者自身が仏教の教えや命の大切さを再認識するきっかけにもなります。

このように、回忌法要は故人の供養だけではなく、遺族や参列者が心を整え、人生を見つめ直す行事でもあるのです。

回忌法要と年忌法要、周忌法要は似ているようで意味が異なります。

年忌法要は、故人の命日から一定年数ごとに行う法要の総称です。その中で「回忌法要」は、三回忌・七回忌・十三回忌など、特定の年に行う法要を指します。

一方、周忌法要は「一周忌」のみで使われ、亡くなってから満1年目の命日に営む法要を意味します。

例えば、亡くなってから1年目は「一周忌」、2年目は「三回忌」となり、これは亡くなった年を1回目と数える独特の数え方に基づきます。二回忌という表現は一般的に用いられず、一周忌の次は三回忌となる点も特徴です。

つまり、年忌法要は広い意味で年ごとの法要、回忌法要はその中の特定年の法要、周忌法要は一周忌のみを指します。違いを理解することで、法要の準備や案内状作成時にも正確な表現ができるようになります。

回忌法要の歴史は、仏教がインドで生まれ、中国を経て日本に伝わる中で独自に発展してきました。

インド仏教では、死後四十九日までの「忌日法要」が中心であり、四十九日までの間に7日ごとに供養を行う風習がありました。

その後、中国では儒教や道教の影響を受けて、百ヶ日や一周忌、三回忌といった年単位の法要が加わっています。

日本では、平安時代に貴族が自らの菩提寺で年忌法要を営むようになり、鎌倉時代には浄土宗や禅宗の広まりとともに庶民にも定着しました。

この流れの中で、七回忌や十三回忌、三十三回忌など日本独自の節目の法要が増え、現在の回忌法要の体系が形作られています。

また、年忌法要を重ねることで、故人は個人としての供養から「祖先」として祀られる存在へと昇華されると考えられています。

回忌法要には、さまざまな種類や節目があり、正しい数え方を理解することが大切です。

ここでは、回忌法要の種類と数え方について詳しく解説します。

回忌法要には、故人が亡くなってからの年数に応じて行うさまざまな種類があり、最初の節目となるのが「一周忌」で亡くなった翌年の命日に行われます。

その後、「三回忌」「七回忌」「十三回忌」「十七回忌」「二十三回忌」「二十七回忌」「三十三回忌」などが主な回忌法要として広く行われ、特に一周忌や三回忌、七回忌は親族や関係者が集まりやすく、重要な節目です。

三十三回忌や五十回忌といった長い節目は、家系や地域の風習によって省略されることもありますが、これらの法要をもって故人が「ご先祖さま」として祀られると考えられる場合もあります。

回忌法要は年数ごとにさまざまな種類があり、家族や地域の慣習によって実施する回数や規模が異なるのが特徴です。

回忌法要の数え方には独特のルールがあります。まず、亡くなった年を「一回忌」として数え始めますが、実際に「一周忌」として法要を行うのは、亡くなった翌年の命日です。

したがって、亡くなった年を1回目とし、翌年が一周忌、さらに翌年が三回忌という具合に数えます。「三回忌」は亡くなった年を含めて3年目、つまり満2年後に行われることになります。

例えば、2022年に亡くなった場合、2023年が一周忌、2024年が三回忌となります。この数え方は仏教の伝統的な「数え年」の考え方に基づいており、年忌法要の案内や準備をする際は間違えないよう注意が必要です。

回忌法要は「亡くなった年を1回目」として計算し、節目ごとに正しいタイミングで行うことが大切です。

回忌法要をいつまで続けるべきかは、宗派や地域、家族の考え方によって異なります。

一般的には、三十三回忌または五十回忌をもって「弔い上げ」とし、それ以降は個別の法要を行わず、祖先としてまとめて祀るケースが多いです。

三回忌や七回忌までは親族や知人も参列することが多いですが、それ以降は家族のみで簡素に行う場合も増えています。

また、現代では生活スタイルや家族構成の変化により、十三回忌や十七回忌までで区切る家庭も少なくありません。法要を続ける年数や規模は、家族の事情や気持ちを尊重しながら決めることが大切です。

回忌法要をいつまで行うかは一律ではなく、故人や家族の想い、地域の習慣に合わせて柔軟に考えることが望ましいでしょう。

回忌法要を円滑に進めるためには、事前の準備や当日の流れをしっかり把握しておくことが重要です。

ここでは、回忌法要の流れと準備について詳しく解説します。

回忌法要の日程は、故人の命日を基準に決めるのが一般的ですが、実際には家族や親族の都合、僧侶や会場の予定も考慮する必要があります。

命日当日が平日や多忙な時期にあたる場合は、前後の週末や祝日にずらして行うことも多いです。

特に遠方からの参列者がいる場合は、交通や宿泊の便も考慮し、できるだけ多くの方が参加しやすい日程を選ぶことが大切です。

また、僧侶の都合も早めに確認し、希望の日程で読経をお願いできるか調整しましょう。寺院や会場の予約も早めに行うことで、スムーズな準備が可能になります。

日程を決める際は、命日を基本としつつ、関係者全員の負担を軽減できるよう配慮することが大切です。

回忌法要の参列者は、故人の家族や親族が中心となりますが、故人と親しかった友人や知人を招く場合もあります。

節目の法要ほど参列者が多くなる傾向があり、一周忌や三回忌などでは幅広い範囲に声をかけることが一般的です。七回忌以降は、家族や近親者のみで執り行うケースも増えています。

招待状は、法要の1ヶ月前を目安に出すと良いでしょう。正式な案内状を郵送するのが丁寧ですが、親しい間柄であれば電話やメールでの連絡でも問題ありません。

案内状には日時、場所、服装、会食の有無など必要な情報を明記し、返信用の連絡先も忘れずに記載しましょう。

参列者の範囲や招待方法は、法要の規模や関係性に合わせて柔軟に対応することがポイントです。

回忌法要の会場は、自宅、寺院、または法要専用の会場などから選ぶことができます。どこで行う場合も早めに希望日を伝え、予約や調整を進めることが大切です。

寺院で行う場合は、僧侶のスケジュールや読経の流れ、必要な準備物について事前に確認しておきましょう。

また、会場の広さや設備、駐車場の有無、バリアフリー対応など、参列者の年齢層や人数に合わせて選ぶことも重要です。

会食を予定している場合は、会場内での飲食が可能か、仕出しやケータリングの手配が必要かも確認しておきましょう。

会場や寺院との調整は、法要を円滑に進めるための大切なステップです。細かな点まで事前に確認し、安心して当日を迎えられるよう準備を進めましょう。

回忌法要の当日は、読経や焼香などの供養儀式だけではなく、参列者の動きや会食、引き出物の渡し方など、さまざまな流れがあります。

ここでは、回忌法要の当日の流れについて詳しく解説します。

回忌法要の当日は、まず僧侶による読経から始まります。読経は故人の冥福を祈るために行われ、参列者は静かに合掌して心を込めて参加し、読経の途中または終了後、焼香の時間が設けられます。

焼香は遺族から順に行うのが一般的で、続いて親族や友人など他の参列者が順番に進みます。焼香の作法は宗派や地域によって異なる場合があるため、事前に僧侶や寺院に確認しておくと安心です。

焼香が終わると、僧侶から法話がある場合もあります。法話では、故人の思い出や仏教の教えについて語られることが多く、参列者も静かに耳を傾けます。全体の流れを把握し、参列者が迷わないよう案内や誘導を行うことも大切です。

読経や焼香は回忌法要の中心となる儀式であり、参列者の動きにも配慮が必要です。さらに、参列者同士の交流や慰め合いの場ともなるため、和やかな雰囲気づくりも心掛けましょう。

回忌法要の儀式が終わると、参列者を招いて会食「お斎(おとき)」を行うのが一般的です。お斎は、故人を偲びながら参列者同士で食事を共にし、感謝の気持ちを伝える場とされています。

会食の内容は精進料理や和食が多いですが、地域や家庭によって異なります。会場は寺院の会食室や近隣の料亭、仕出し料理を利用することもあります。

会食の際は、席順や挨拶のタイミングに気を配りましょう。施主や遺族から参列者へ感謝の言葉を述べ、和やかな雰囲気で進行することが望ましいです。

食事中は故人の思い出話をしたり、静かに過ごしたりと、参列者の気持ちに配慮した対応が大切です。

お斎は法要の一環として重要な意味を持ち、マナーを守って心温まる時間を過ごすことが求められます。食事の際には飲酒の有無やアレルギー対応などにも注意を払い、全員が快適に過ごせるよう配慮しましょう。

回忌法要では、参列者への感謝の気持ちを込めて引き出物や香典返しを用意するのが一般的です。

引き出物は、法要当日に参列者へ手渡すのが基本で、内容はお菓子や日用品、タオルなど実用的な品が選ばれることが多いです。

香典返しも同時に渡す場合が多いですが、遠方からの参列者や当日欠席された方には、後日郵送するケースもあります。

香典返しの品物には、「志」や「粗供養」などの表書きを添えるのがマナーです。また、金額の目安はいただいた香典の半額程度が一般的とされています。

引き出物や香典返しはタイミングや内容に気を配り、参列者への感謝の気持ちがしっかり伝わるように準備しましょう。さらに、品物の選定では季節感や地域の慣習も考慮し、誰にとっても受け取りやすいものを選ぶことが大切です。

回忌法要は、宗派や地域によって考え方や進め方に違いが見られます。

ここでは、回忌法要の宗派・地域による違いについて詳しく解説します。

回忌法要の内容や作法は、仏教の宗派によって大きく異なります。

例えば、浄土真宗では「追善供養」の考え方が他宗派と異なり、故人の冥福を祈るというよりも仏の教えに感謝し、故人を偲ぶ場としての法要を行うのが特徴です。

読経の内容や焼香の作法も宗派ごとに違いがあり、浄土宗や曹洞宗、日蓮宗などでは独自の経典や作法が重視されます。

また、焼香の回数や手順、法話の有無などの細かな部分でも違いがあり、宗派によっては法要の際に特有の仏具や装飾を用いる場合もあります。

施主としては、菩提寺の僧侶に事前に確認し、その宗派に合った準備や進行を心がけることが大切です。

宗派ごとの違いを理解しておくことで、より適切な回忌法要を執り行うことができます。

回忌法要は、地域によっても慣習や実施方法に違いがあります。

例えば、都市部では三回忌や七回忌までを家族中心で行い、それ以降は省略するケースが増えています。

一方、地方では十三回忌や三十三回忌まで丁寧に行う家庭も多く、地域の風習が色濃く残っていることが特徴です。

また、会食の内容や引き出物の品物、服装なども地域ごとに異なり、親戚や近所の方々を広く招く地域や、少人数で静かに行う地域もあります。

近年は家族の事情やライフスタイルの変化により、法要の省略や簡略化が進んでいる傾向も見られます。

地域ごとの慣習や省略例を知り、家族や親族の意向と合わせて柔軟に対応することが大切です。

回忌法要は仏教の伝統行事ですが、神道やキリスト教など他宗教では異なる形式の追悼儀式が行われます。

神道では「年祭」と呼ばれる儀式があり、十年祭や二十年祭など、節目ごとに祖先を祀ります。仏教の回忌法要と異なり、神道では霊前に玉串を捧げて拝礼するのが特徴です。

キリスト教の場合は、命日に合わせてミサや記念礼拝を行い、家族や信者が集まって故人を偲びます。仏教のような年忌の数え方や焼香の儀式はなく、宗教ごとに追悼の方法や意味合いが異なります。

宗教によって故人を偲ぶ儀式の内容や考え方はさまざまであり、家族や地域の信仰に合わせて適切な方法を選ぶことが重要です。

回忌法要は、故人の冥福を祈り、家族や親族の絆を深める大切な仏教行事です。

宗派や地域、家族の事情によって内容や進め方には違いがありますが、基本的な流れやマナーを押さえておくことで、安心して準備・実施ができます。

日程や参列者の調整、会場選びなど事前の配慮が、円滑な法要の成功につながります。大切なのは、故人を偲ぶ気持ちを大切にし、ご家族や関係者が心穏やかに過ごせる場を作ることです。

お葬式のことでお困りの際は『よりそうお葬式』にお任せください。

当社では一般葬の他に、家族葬として『一日プラン』『二日プラン』、火葬式(直葬)として『シンプルプラン』『面会プラン』『自宅安置プラン』をご用意しています。

全国の提携葬儀場から希望に合った会場を選ぶことができ、お坊さんの手配も可能です。

よりそうお葬式では専門相談員が24時間365日いつでも無料でご相談を受け付けています。お葬式にまつわるご不安によりそい、サポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

年忌法要・忌日法要

繰り上げ法要とは?初七日や四十九日の前倒しを選ぶポイントと注意点

年忌法要・忌日法要

回忌法要とは?種類や数え方と実施の流れ

年忌法要・忌日法要

七回忌法要のお布施とは?決め方・入れ方・書き方・渡し方などのマナーを解説

年忌法要・忌日法要

初七日までしてはいけないことは?四十九日・一周忌までの注意点も解説

年忌法要・忌日法要

十七回忌とは?服装や香典のマナーについて知っておきたいこと

四十九日はお布施が必要?法要の種類や意味も詳しく解説

一周忌とは?一回忌との違いやお布施・香典・お供え・お返しについて

十三回忌とは?服装や香典などのマナーやお供えについて

上げ法事(弔い上げ)とは何をすること?お布施相場など気になる疑問を解決

四十九日法要に呼ばれたらどうする?マナーと基礎知識を紹介

百箇日(ひゃっかにち)法事・法要の香典、お供え、お布施について

横にスクロールできます

上げ法事(弔い上げ)とは何をすること?お布施相場など気になる疑問を解決

四十九日はお布施が必要?法要の種類や意味も詳しく解説

百箇日(ひゃっかにち)法事・法要の香典、お供え、お布施について

一周忌とは?一回忌との違いやお布施・香典・お供え・お返しについて

十七回忌とは?服装や香典のマナーについて知っておきたいこと

十三回忌とは?服装や香典などのマナーやお供えについて

横にスクロールできます