-

葬儀のマナー

-

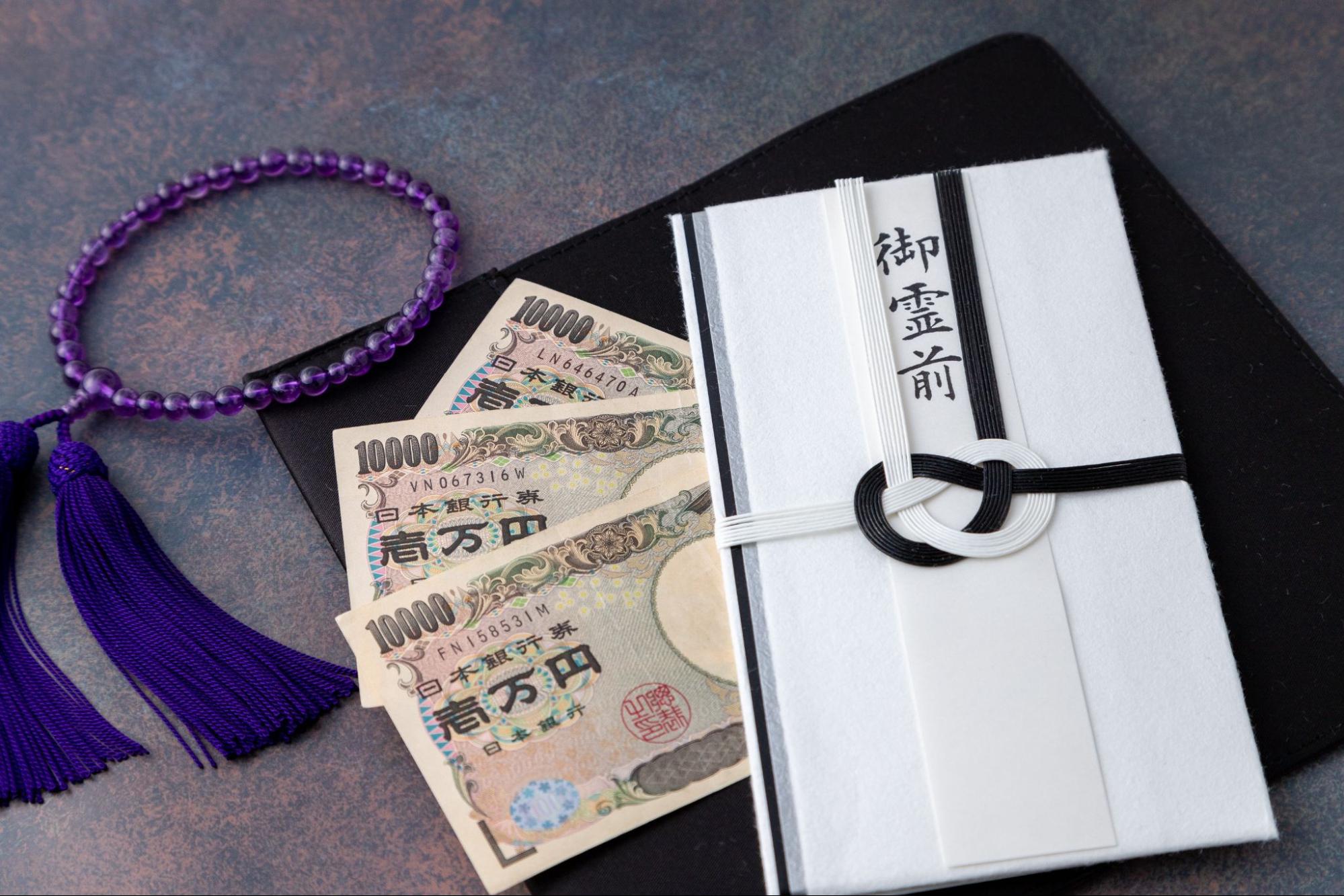

お通夜に持参する香典のマナー!

お葬式では、喪主の挨拶が行われます。大切な身内がお亡くなりになって悲しみに暮れるさなか、挨拶を考えるのは大変です。

何を話すか頭の中ではまとまっていても、参列者の前で話すことは慣れない方にとって心の負担が大きいでしょう。

このような場合、「カンペを見ながら挨拶してもいいのか?」と思う方もいるでしょう。結論からいうと、喪主挨拶にカンペは問題ないとされています。

この記事では、喪主挨拶でカンペが問題ない理由やメリット、挨拶のポイントを紹介します。

カンペはカンニングペーパーのことで、事前に話したいことを紙にまとめ、挨拶のときに見ながら話します。

ここでは、喪主挨拶にカンペは問題ないかについて解説します。

喪主がお葬式でカンペを見て挨拶をすることは、失礼にあたらないとされています。

喪主はお亡くなりになった方の身近な存在が務めるものであり、お葬式は深い悲しみの中で執り行われます。

お葬式の準備に追われて忙しい中で、挨拶も考えなければならない状況となります。さらに話すことに慣れていない方だと、頭の中で考えた挨拶を上手く伝えることも難しいでしょう。

喪主挨拶で大切なことは、参列者やお坊さんへの感謝と故人さまを偲ぶ気持ちです。

挨拶文を覚えることが重要なことではないため、万が一に備えてカンペを用意しておいても全く問題はありません。

喪主がお葬式で使用するカンペの用紙に決まりはありません。

メモ用紙や便箋を使用しても問題ありませんが、カンペを取り出して話すのであれば、汚れがないものが望ましいでしょう。

また、お葬式の雰囲気に合わせて派手な色柄の用紙も避けた方が無難です。

カンペは、挨拶全文でも要点のみをまとめて書くのでも問題ありません。実際に読むときには照明の関係から思ったように見えない場合もあるため、大きく書くことも大切です。

喪主の挨拶に使用するカンペの用紙にルールはありませんが、スマートフォンの使用は控えましょう。

普段からスマートフォンのメモ機能を使っている方にとっては、紙に書くよりもスマートフォンの方が使いやすいかもしれません。

手書きに比べて修正しやすく持ち運びも便利ですが、「お葬式でスマートフォンの使用はマナー違反」と考える人もいます。

特にルール違反というわけではないものの、「手抜き」「マナーがなってない」などの印象を与える可能性があります。

ただし、スマートフォンでカンペを作成し、それを空き時間にメモ用紙や便箋に写しておくのは問題ありません。

いきなりメモ用紙や便箋に書くよりも、事前に話す内容をまとめておくとスムーズです。

人前での挨拶に慣れていない人にとって、喪主挨拶にカンペを使用することにはメリットもあります。ここでは、喪主挨拶にカンペを使用するメリットを紹介します。

喪主挨拶にカンペを使用するメリットは、挨拶の内容を忘れずに正しく伝えられることです。

喪主は悲しみやつらさなど多くの感情に包まれることになり、事前に考えていた挨拶の言葉を伝え忘れてしまう場合もあります。

また、大きな緊張によって頭が真っ白になってしまい、思うように言葉が出てこない場合もあるでしょう。

特に故人さまとのエピソードをはじめ、お坊さんや参列者への感謝の気持ちはしっかり伝えたいものです。

喪主挨拶はやり直しがきかないため、思うように伝えられなければ、後悔にもつながります。そうならないためにも、伝えたいことが伝えられるカンペを事前に用意しておきましょう。

緊張する喪主挨拶で、落ち着いて話ができることもカンペを使用するメリットです。

カンペがあることで挨拶の途中で言葉が出なくなっても、すぐに復帰できます。そうした安心感から、より落ち着いて感謝の気持ちや故人さまとのエピソードが伝えられるでしょう。

お葬式は親族や友人をはじめ、場合によっては仕事関係者も多く参列するケースがあります。

普段人前で話す機会が少ない人にとっては想像以上に緊張してしまい、焦って早口になったり、言葉が出てこなかったりする場合もあります。

せっかく考えた挨拶を正確に落ち着いて伝えるためにも、カンペは心強い味方です。

また、事前にカンペに挨拶文を書くことによって自身の感情も整理しやすくなり、心から感謝を伝えられる余裕も生まれます。

カンペを見ずに喪主挨拶をしたいと考えている場合も、カンペを作成して持っておくとよいでしょう。

なぜなら、「途中で話す内容を忘れてもカンペがあるから大丈夫」という安心感を得られるためです。

カンペがある方が伝えたい内容は伝わりやすいですが、カンペに気を取られてしまい、参列者に目配りできない場合もあります。

その点、カンペなしで挨拶をする場合だと、参列者の顔を見ながら話せる点がメリットです。

人前で話すことが不得意ではなく、なおかつ頭の中にも挨拶の内容が入っているなら、最初はカンペなしで話し始めるのもよいでしょう。

カンペはポケットの中に入れておいて、話せなくなった場合は取り出しても問題ありません。

お葬式の喪主挨拶でカンペを使用する場合、内容は形式に沿った構成を意識しながら、自分の言葉でまとめていくのがポイントです。

ここでは、喪主挨拶のカンペ構成とポイントを紹介します。

喪主挨拶の時間は2〜3分程度であるため、できるだけシンプルな構成にし、簡潔にまとめることがポイントです。

個人差はありますが、目安としては速く話して400字原稿用紙1枚が1分、ゆっくり話して400字原稿用紙2枚が3分となります。

そのため、喪主挨拶は400字原稿用紙2枚〜3枚にまとめるのがよいでしょう。

いざ書き出すと故人さまに語りかけたいことや、参列者への感謝の気持ちから思ったよりも長くなる場合もあります。

冗長すぎない挨拶にするためにも、故人さまについて語りたいことや、参列者に伝えたいことを明確にして文章を考えるのがコツです。

まとまらない場合は箇条書きにし、最後にまとめるのもよいでしょう。

喪主挨拶のカンペには、故人さまが逝去した報告も入れましょう。

お亡くなりになった日時や病名、享年を述べます。突然の逝去だった場合には、そのときの状況を簡単に説明してもよいでしょう。

挨拶には「死んだ」という言葉を使わず、以下のように言い換えるとよいでしょう。

故人さまが生前お世話になった友人・知人・関係者に対するお礼もカンペに入れましょう。

また、ご遺族へのお悔やみの言葉に対してのお礼も述べると、より丁寧になります。具体的には、以下のようなお礼文をカンペに盛り込むとよいでしょう。

喪主挨拶でカンペを作成する際には、故人さまの生前エピソードも盛り込みましょう。

人柄を表すエピソードを入れることで、参列者も故人さまを偲ぶことができます。特に形式にこだわる必要はなく、故人さまとの思い出やうれしかったことなどを入れて問題ありません。

故人さまと面識のない人でもわかるような具体的な内容にし、最後は感謝の気持ちで締めるとスムーズです。

また、生前エピソードを入れる際には、故人さまに対して否定的な感情や言葉を述べるのは避けましょう。

喪主挨拶のカンペの最後には、ご遺族の決意や参列者に対して感謝の気持ちを述べましょう。

決意を示すことで、参列者に安心感を与えることにつながります。難しく考える必要はありません。以下は、参列者への感謝の気持ちを示す例文です。

「今後は〇〇の遺志に沿うように努めていく所存です。〇〇の生前と変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。」

喪主挨拶では使ってはいけないNG言葉もあるため、カンペを作成する際には注意が必要です。ここでは、喪主挨拶でNGの言葉を紹介します。

忌み言葉とは、使ってしまうと縁起が悪いと受け取られる可能性のある言葉です。例えば、以下の言葉が忌み言葉となります。

日本は言霊を大切にしていることもあり、縁起の悪い言葉や不吉な言葉を口にすると、さらなる不幸を招くとされています。

お葬式は故人さまとの別れを惜しみ、ご遺族の悲しみを弔うための場です。忌み言葉に配慮し、故人さまを偲ぶ気持ちを丁寧に伝えることが大切です。

同じ言葉が繰り返される重ね言葉は、言葉自体にネガティブな意味はないものの、不幸を繰り返すと連想するためお葬式の場ではNGです。

以下に重ね言葉と言い換えの例を紹介します。

また、重ね言葉以外にも、「再び」「引き続き」などの続き言葉も喪主の挨拶では控えた方がよいでしょう。

言葉を重ねているわけではないものの、不幸が続いてしまうと連想してしまうためです。

お葬式で使われる言葉の中には、宗教によっては避けた方がいい場合もあるため注意しましょう。

日本は仏式のお葬式が多いため、当たり前に使っている言葉の中には仏教用語も含まれます。例えば、成仏や往生、供養、冥福などの言葉は仏教用語です。

これらの言葉を仏教で使用する分には問題ありませんが、キリスト教や神式で使用するのはマナー違反となります。

お葬式でよく使われる「ご冥福をお祈りいたします」という言葉も冥福が使われているため、仏教以外では「お悔やみ申し上げます」がよいでしょう。

また、キリスト教では「死は終わりではなく天国に召される喜ばしいこと」と考えられているように、逝去後の捉え方も宗教によって異なります。

どのような言葉が相応しいか不安に感じる場合は、葬儀会社に相談してみましょう。

カンペを見ながら挨拶する際には、聞く側の立場になって話すことが大切です。ここでは、喪主がカンペを見ながら挨拶するポイントを紹介します。

カンペを見ながら挨拶する際には、話すことに気を取られてしまうのではなく、ゆっくりと話すことを心がけましょう。

早口で話してしまうと、聞いている側は何を言っているか伝わりにくくなります。声が詰まったり、噛んだりもしやすくなるでしょう。

せっかく考えた挨拶も、相手に伝わらなければ意味がありません。カンペがあれば挨拶の内容を思い出す必要がないため、話すことに意識を向けることができます。

さらに、ゆっくり話すことで自分をコントロールできていると心に余裕が生まれ、緊張感も軽減されるでしょう。

全体を見ながらゆっくりと話すことを意識しながら挨拶をするとよいでしょう。

お葬式の喪主挨拶では、故人さまへの想いや参列者への感謝について感情を込めて話しましょう。

挨拶は形式にとらわれすぎると、不自然で堅苦しい印象を与えてしまう可能性があります。挨拶で大切なことは、上手に話すのではなく、気持ちがどれだけ伝わるかです。

文法的に完璧でなくても、伝えたい感情が伝われば喪主の挨拶は成功といえます。

お葬式の喪主挨拶は、自分の気持ちを伝えることが大切であるため、泣くことは我慢しなくても問題ありません。

喪主の挨拶は深い悲しみの中での挨拶となるため、心の整理ができずに、言葉が詰まることもあるでしょう。

「挨拶で泣かないようにする」「挨拶で泣いたらどうしよう」など、泣くことに意識が向いてしまうと、かえって泣いてしまう場合もあります。

泣くことを我慢して挨拶すると、早く終わらせようと早口になってしまったり、伝えたいことが伝わらなかったりもします。

そうならないためにも、泣くことは無理に我慢しようとせず、「伝えたいことを伝える」という気持ちを大切にしましょう。

お通夜の挨拶でも一般的な例文について、構成とともに紹介します。

皆様、本日はお忙しいなか、お運びくださいましてありがとうございました。

また、故人の生前はひとかたならぬお世話になりました。

亡き〇〇になり代わりお礼申し上げます。

なお、明日の葬儀は〇〇時より、〇〇斎場にて執り行いますので、よろしくお願いいたします。

あちらの部屋で簡単な食事の用意などをさせていただきました。

故人の供養になりますので、どうぞお召し上がりください。

本日はご多忙のところ、ご弔問いただきありがとうございました。

皆様方にお越しいただいたこと、故人も喜んでいることと思います。

個別に粗餐(そさん)を用意いたしました。

故人を偲びながらお召し上がりください。

本日はご多忙中にもかかわらず、〇の通夜にお運びくださいまして、ありがとうございました。

また、皆様の存命中からの厚情に深く感謝しております。

個人に代わりまして、心よりお礼申し上げます。

本来ならば、ここでお食事を用意し、故人を偲ぶひとときを過ごしていただくところですが、都合により準備ができておりません。

不行き届きで、大変申し訳ありません。何卒ご了承ください。

どうぞ、お気をつけてお帰りください。

通夜ぶるまいとは、供養、お清め、弔問への感謝の意味を兼ねて、お通夜後に催す簡単な食事会のことです。

通夜ぶるまい終了時、故人の話などを交えつつ、弔問への感謝を述べ、挨拶を締める前に葬儀・告別式の日程の知らせと、弔問者の帰途に対しての気遣いの一言を入れます。

皆様、本日は誠にありがとうございました。おかげさまで、通夜の葬式も滞りなく終えることができました。

皆様から故人を偲ぶ話を伺いまして、生前、個人が皆様とどれだけ親しくお付き合いさせていただいたか、あらためて知ることができました。

皆様には心からお礼申し上げます。

もっとゆっくりお話しを伺いたいところではございますが、あまり遅い時間まで引き留めてしまうのもいけませんので、本日は勝手ながら、このあたりで閉じさせていただきます。

なお、葬儀・告別式は明日◯◯時から〇〇斎場にて執り行います。

ご都合がよろしければ、ご参集いただければと存じます。

本日は誠にありがとうございました。

本日はお暑い(お寒い)ところ、またお足元も悪いなか(悪天候の場合)、ありがとうございました。

行き届かない点もあったと存じますが、皆様のおかげをもちまして、滞りなく通夜を終了させていただくことができました。

遠方よりお運びいただいた方も大勢いらっしゃり、皆様の温かいお志に、故人もさぞ喜んでいることと存じます。

よも更けて参りました。ごゆっくりしていただきたいところですが、明日は故人の葬儀・告別式が控えております。

誠に勝手ではございますが、本日はこのへんでお開きにさせていただきたいと存じます。

玄関前が雨で滑りやすくなっておりますので、どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。(悪天候の場合)

なお、明日の葬儀・告別式は〇〇時より予定しております。

お時間が許すようでしたら、ご会葬いただければ幸いです。

喪主代理が挨拶する場合、冒頭に「親族を代表しまして」などの、自分の立場を述べる言葉を入れます。

喪主に代わりまして親族代表として、一言ご挨拶を申し上げます。長女の〇〇でございます。

本日は突然のことにもかかわらず、〇〇の通夜にご参列くださいまして、ありがとうございました。

こんなにたくさんの人においでいただき、故人もさぞ喜んでいると存じます。

また、喪主もさぞ心強く感じていることでしょう。故人と喪主に代わりまして厚くお礼申し上げます。

お話はつきませんが、夜も更け、随分と冷え込んでまいりました。

遠方よりお越しいただいた方もいらっしゃると存じますので、この辺でお開きにさせていただきたいと思います。

なお、明日は〇〇時より、〇〇にて葬儀・告別式を執り行います。

よろしければ、ご参列いただきますと幸いです。

本日はありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。

世話役代表が喪主代理として挨拶するときは、世話役から~とはじめに一言述べるとともに、遺族に代わりまして、喪主に代わりまして、などの言葉を添える。

喪主に代わりまして、世話役を代表し、わたくし、〇〇からご挨拶申し上げます。

本日はお忙しい中、たくさんの方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。おかげさまをもちまして、滞りなく通夜を終えさせていただくことができました。遺族に代わりまして、心よりお礼申し上げます。

故人を偲ぶ話はつきませんが、夜も更けてまいりましたので、このあたりでお開きとさせていただきたいと存じます。

なお、葬儀は明日〇〇時より〇〇にて執り行います。ご都合がよろしければ、ぜひご会葬ください。

本日は誠にありがとうございました。

本日はお忙しい中、故人◯◯の通夜に足をお運び頂きありがとうございます。故人に代わり、御礼申し上げます。

故人◯◯はかねてより病気療養中でございましたが、願いもむなしく帰らぬ人となってしまいました。

生前は皆様からひとかたならぬご厚情を賜り、故人も感謝しておりました。本当にありがとうございました。

なお、葬儀・告別式は故人の遺言により、家族のみで執り行う予定でございます。また、香典やお供物もご辞退させて頂いております。何とぞ、ご理解頂けますよう、よろしくお願い致します。

本日、ささやかではございますが、あちらの方にお食事の席を準備しております。精進落としとして、召し上がりながら、故人との思い出話などお聞かせ頂ければと存じます。

本日は本当にありがとうございました。

親族を代表致しまして、ご挨拶申し上げます。

本日は、叔父◯◯(名前)の通夜に駆けつけて下さり誠にありがとうございます。私は甥の◯◯◯◯(名前)と申します。

叔父とは長年に渡り、住まいを同じくしておりましたが、昨年、病に倒れ、病院で治療を続けて参りました。お正月には、こちらで過ごせるまでに回復しておりましたが、昨日、容態が急変し、帰らぬ人となってしまいました。

生前、皆様から頂きましたご厚誼には、大変感謝しておりました。おかげさまで皆様にこうして見守られて、故人も喜んでいることと思います。

本日、ささやかではございますが別室にて粗茶を準備しております。故人との思い出などお聞かせ頂ければと存じます。 なお、明日の葬儀・告別式は〇〇時から行います。何とぞ、よろしくお願い致します。

本日は、叔父○○のために本当にありがとうございました。

会社を代表しまして、ひと言ご挨拶申し上げます。

私は、故人◯◯君が勤務しておりました株式会社◯◯◯◯で課長をしております◯◯◯◯と申します。

本日は、お忙しいなか、このようにたくさんの方々に通夜に参列頂き、心より御礼申し上げます。

私と◯◯君とは、◯◯君が入社以来◯年、経理の仕事を通し、公私共に親しくさせて頂いておりました。そんな◯◯君が勤務中に倒れ、そのまま帰らぬ人となってしまい、私も大変驚くと共に悲しみを隠せません。

◯◯君は社内ではまとめ役として、時にはムードメーカーとして、みんなの中心にいる存在でした。

大きな志を持っており、これからの活躍を大いに期待しておりました。これからという時でしたので無念でなりません。

◯◯君も無念のことと思いますが、◯◯君の志を引き継ぎ、社員一丸となっていく所存でございます。

最後になりましたが、今後ともご遺族の方々への変わらぬご指導何とぞよろしくお願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。故人に代わり、お礼申し上げます。

葬儀・告別式での挨拶は、お通夜と同様にお坊さんが退場した後に喪主が挨拶します。

遺族代表として、または故人の代理として、参列者に感謝の気持ちを伝えることを第一に考えましょう。

もともと、葬儀への会葬は故人さまと親しい人が行う宗教要素の強い葬式で、告別式は、多くの人に故人さまとの最後のお別れをしてもらうための場です。

また、以前までは葬儀と告別式は別の日に執り行うのが一般的でした。

しかし、近年では、同じ日に続けて執り行うことが多くなり、挨拶も告別式の後に一回という形式が主流となっています。

ここでは、お葬式での挨拶に関するよくある質問をまとめています。

葬儀・告別式での挨拶は、通夜と似たような内容になりがちです。

通夜に参列できなかった人もいるので、死因や最後の様子などを手短に話すといいでしょう。

基本的に喪主挨拶は喪主が務めるものですが、挨拶がどうしても難しい場合や、体調が優れないときは代理の方にお願いしても問題ありません。

なお、喪主を誰が務めるべきかについて法的なルールはありません。近親者がお葬式の準備や進行するのが難しい場合、挨拶も含めて対応できる人を喪主にするのも方法の一つです。

喪主挨拶で不安に感じることがある場合、葬儀社のスタッフに相談しても問題ありません。

葬儀社のスタッフはさまざまなお葬式の場を経験しているため、有効なアドバイスをもらうことができます。

家族葬でも喪主挨拶は行うのが一般的です。家族葬は親しい人のみの挨拶であり、「しなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、喪主挨拶は感謝の気持ちを伝えるだけでなく、次の行動を促したり、案内したりするための通知という役割もあります。

そのため、家族葬でも喪主挨拶は行った方がよいでしょう。

この記事では、喪主挨拶でカンペは問題ないかどうかや、挨拶の構成、ポイントを解説しました。

喪主挨拶は故人さまを偲ぶ気持ちや、お葬式の参列者に対して感謝の気持ちを伝えるものです。無理に頭の中だけで挨拶をすると、肝心な部分が抜けたり、気持ちが伝わらなかったりもするでしょう。

「挨拶に不安がある」「挨拶を覚えられない」という方は、無理をせずにカンペを見ながら挨拶することをおすすめします。

また、カンペを読まずに挨拶したい場合も、カンペをポケットに入れておくだけで安心感につながります。

お葬式のことなら、よりそうお葬式にお任せください。

よりそうお葬式は明朗会計なセットプランを全国にご提供するお葬式サービスです。専門相談員が事前の準備からお葬式のお手配まで、お葬式にまつわるご不安によりそい、サポートいたします。

葬儀の事前準備など、わからないことやご不安なこともお気軽に相談できます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。