-

葬儀のマナー

-

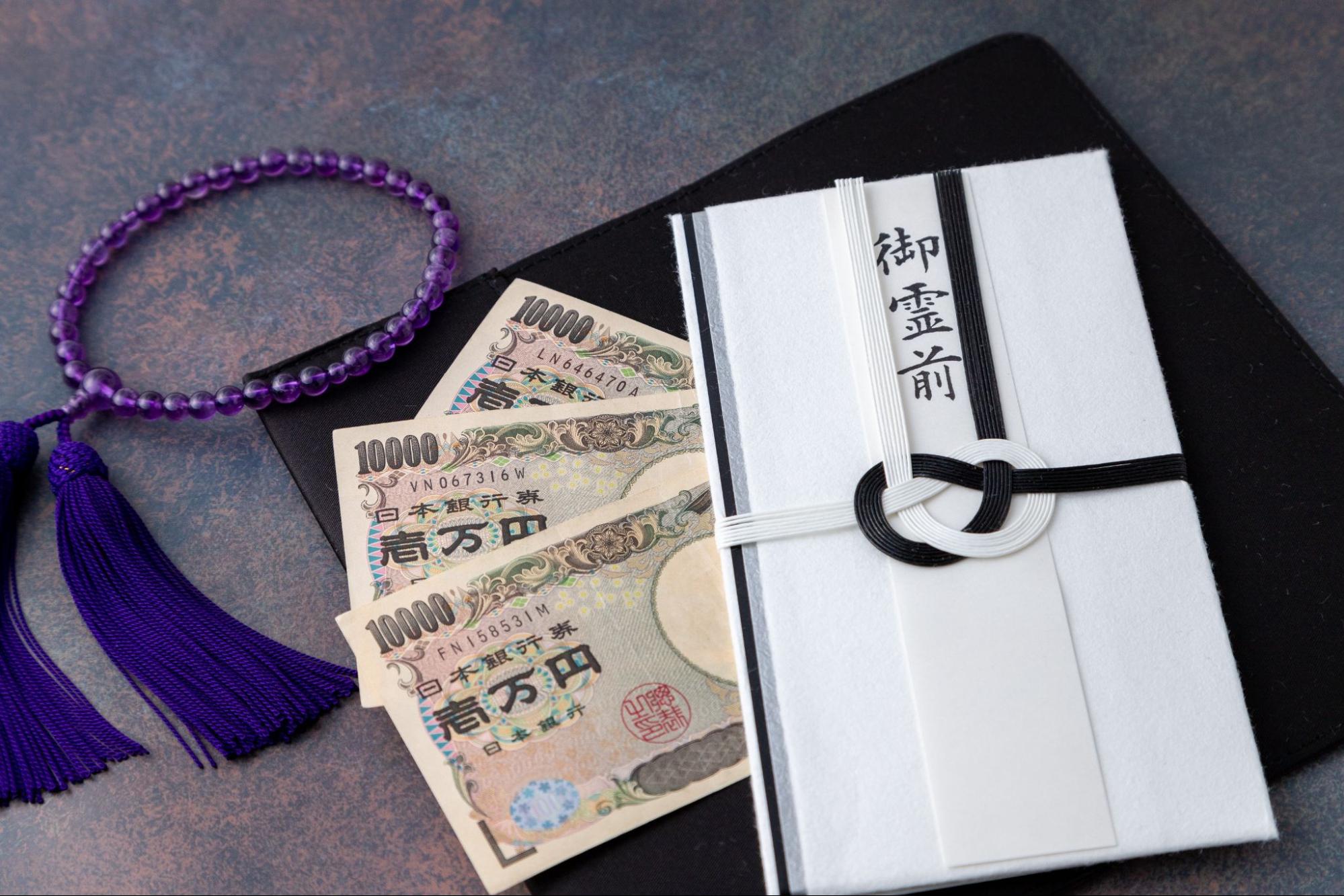

お通夜に持参する香典のマナー!

急にお葬式の予定が入った際、ネイルの対処について悩むという方もいるでしょう。

お葬式の服装は控えめにすることが基本的なマナーですが、ネイルサロンでオフする場合は、費用だけでなく時間もかかります。

また、そもそも急だとネイルサロンの予約が取れない可能性もあります。そのような場合は、時間をかけず自分で対策することが可能です。

この記事では、お葬式の際のネイルの対処法や注意点を紹介します。

お葬式の際のネイルについて考える前に、まずはお葬式のネイルマナーを知っておきましょう。ここでは、お葬式のネイルマナーを解説します。

お葬式に参列する際、カラーやデザインによってはネイルを落とさなくても問題ないケースがあります。具体的には、以下のようなネイルです。

これらは肌になじむ色で目立たないため、お葬式に参列しても問題ありません。判断のポイントになるのは、手の甲と指先、爪の色の違いを見て肌に馴染んでいるかどうかです。

ネイルがお葬式にNGとなるのは、ネイルが装飾品とみなされて、派手さやおしゃれが強調されるためです。

そのため、派手さやおしゃれが強調されないカラーやデザインであれば、落とさなくても問題ありません。

ただし、お葬式でマナー違反かどうかを判断するのはご遺族の方々であるため、ワンカラーやシンプルなデザインでも場合によってはNGです。

お葬式に参列する際には、ペディキュアについても注意が必要です。

自宅やお寺でお葬式を行う際には、靴を脱ぐことでストッキングからペディキュアが見えてしまう可能性があります。

式場のように靴を履いているままであれば問題ありませんが、控室に通されて靴を脱ぐ機会がないともいえません。

ペディキュアを落とさずにお葬式に参列する際は、実際にストッキングを履いて透けないかどうかを確認しましょう。

ペディキュアが透ける場合は、黒いフットカバーやフットネイルシールの利用をおすすめします。

喪服のストッキングのマナーは以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

お葬式の際にネイルを落とすかどうかは、故人さまとの関係性によっても変わってきます。

自分の両親や祖父母、配偶者の家族など、近い親族の場合はシンプルなカラーやデザインでもネイルを落とした方がよいでしょう。

親族として参列する場合は、周囲に対して慎ましい印象を与えることが大切です。

一方、知人や友人などの関係であれば、カラーやデザインによってはそのままで問題ない場合もあります。

派手なカラーやデザインのネイルは、故人さまとの関係性に関わらず避けるのが望ましいですが、いずれにしても故人さまへの敬意を表すことが重要です。

ネイルの種類によっては、故人さまとの関係性によらずNGな場合もあります。ここでは、お葬式でNGとなるネイルの種類を解説します。

フレンチネイルは、お葬式で避けた方がいいネイルの種類の一つです。

もともとはクリアベースの爪先にホワイトカラーをのせたデザインのことをいいますが、昨今ではさまざまなカラーやデザインが楽しまれています。

お葬式でNGな理由は、爪先とベース部分で異なる色を使用するスタイルであり、華やかな印象を与えやすいためです。

デザイン性が高いこともあり、喪服やアクセサリーとのバランスを考慮した場合も、全体的に派手な感じになります。

お葬式では全体的に控えめな印象が求められるため、フレンチネイルは避けた方がよいでしょう。

ただし、肌に馴染む色使いで自然に見える薄い色であり、なおかつ故人さまの親族でなければフレンチネイルが問題ないこともあります。

お葬式ではアニマル柄のネイルがNGとされています。アニマル柄のネイルは、ヒョウ柄、ゼブラ柄など、動物の毛皮の模様を模したデザインのことです。

NGとされる理由は、アニマル柄のネイルは動物の毛皮や皮革を模したデザインであり、殺生をイメージさせるためです。

ご遺族からは、故人さまを偲ぶ厳かな雰囲気に反するものとみなされてしまう可能性があります。

また、アニマル柄はファッション性が高く、装飾的な印象を与えることもお葬式にNGとされる理由の一つです。

アニマル柄はファッションとして楽しむものであり、お葬式などの特別な場では避けるべきデザインです。

お葬式のネイルで避けるべきデザインは、ストーンやラメが使われているネイルです。

ラメやストーンはキラキラと輝いていて、いずれも華美に見えます。ベースの色が地味でも、お葬式では不適切といえるでしょう。

また、爪の先に少しラメやストーンを施しているだけでも、照明に反射した際に目立ってしまいます。

反射した光が目に入ると、周囲の人々に不快感を与えてしまう可能性もあるため注意しましょう。

デザインネイルも、お葬式で避けるべきネイルの一つです。

デザインネイルとは、アートやストーンを使用したデザイン性の高いネイルのことをいいます。一色塗りで終わるのではなく、高いデザイン性が特徴です。

ラメやフレンチもデザインネイルに該当しますが、それ以外にも以下の種類があります。

デザインネイルは一般的に華やかさや装飾性があるため、お葬式の場には不適切とされています。

デザインネイルをしていると、他の参列者やご遺族に不快感を与える可能性があるため、注意が必要です。

急なお葬式でネイルをしている場合、どのように対応したらよいのでしょうか。ここでは、急なお葬式でネイルをしている場合の対処法を解説します。前半はネイルサロンにいく時間が取れず、ご自分で対応する方法。後半は自分で対応する方法をご説明します。

急なお葬式でネイルを落とす時間がない場合、黒い手袋を着用して参列する方法があります。黒い手袋は、派手なカラーやデザインが施されたネイルを隠すために効果的です。

全体的にシンプルで上品な印象を与えるため、装飾的なネイルとは違って、お葬式の場に相応しい装いとなるでしょう。

特に無地のシースルーや控えめなシースルーの手袋が最適です。一方、革製の手袋は殺生を連想させるため、お葬式の場には相応しくありません。

しかし、手袋を着用する場合はお焼香や挨拶、会食の際に外さなければいけません。目立つネイルをしていると、他の参列者やご遺族に気づかれてしまう場合があるため注意しましょう。

急なお葬式の際にネイルを隠せるアイテムとして、ネイルシールがあります。

ネイルシールは模様や柄、デザインが施されており、貼るだけで凝ったネイルデザインが再現できるアイテムです。

貼るだけでネイルが楽しめることから人気を集めていますが、最近は冠婚葬祭用のネイルシールも誕生しています。

冠婚葬祭用のネイルシールは、お葬式に適した色合いやデザインとなっているため、デザイン性の高い既存のネイルを隠すのに便利です。

使い方も簡単で、爪の上から貼って使用後は除光液を使用することなく、剥がすだけとなります。

ネイルシールの中には剥がれやすいものもあるため、お葬式中に剥がれないようにしっかりと貼り付けましょう。

ネイルをつけたままお葬式に参列する場合の対処法として、絆創膏をネイルに貼るのも方法の一つです。

絆創膏はシンプルで無地のものが多いため、お葬式の厳かな雰囲気に合わせやすく、控えめな印象を与えられます。時間や手間がかかりにくく、簡単にネイルを隠せるのもメリットです。

ただし、絆創膏をすべての指に貼ると目立ってしまいます。大きめのラインストーンがついている指のように、絆創膏を貼る指は限定するのが望ましいです。

すべての指に華やかなネイルを施している場合だと、絆創膏での対処は向いていません。この場合は他の方法を試すか、黒い手袋を併用して使うなどの対策も必要となります。

お葬式のネイル対策として、透け感のないネイルポリッシュを上から塗る方法もあります。

ネイルポリッシュは爪に塗るための液体のことで、ネイルカラーやネイルラッカーとも呼ばれています。

爪に色を塗るための商品ですが、透け感のない肌色やホワイトのネイルポリッシュを塗ることで、派手なカラーやアートを隠すことができます。

ただし、3Dアートやストーンが乗っている場合、ネイルポリッシュでデコボコ感を隠すことはできないため注意が必要です。

また、ネイルポリッシュは除光液で落とすことができます。ジェルネイルの上からネイルポリッシュを施す場合も、除光液でネイルポリッシュのみを剥がすことが可能です。

除光液にアセトンが含まれているとジェルネイルのツヤ感が失われる可能性もあるため、アセトンが入っていない除光液が望ましいでしょう。

お葬式に参列する際にネイルを落としたい場合、自分で道具を揃えて落とすことも可能です。

ジェルネイルをしている場合は、アルミホイルやネイルファイル、専用のリムーバー、ウッドスティックが必要となります。

ジェルネイルを落とす具体的な手順は以下の通りです。

ジェルネイルが取れたら、爪と甘皮に保湿オイルやクリームを塗ってケアしましょう。これにより乾燥やダメージを防ぐことができます。

また、ジェルネイルは無理に剥がそうとすると地爪を傷める原因となるため、必ずリムーバーを用いましょう。

お葬式までに時間がある場合は、ネイルサロンでネイルを落とすのも方法の一つです。

ネイルサロンでは専門のスタッフが適切な方法でネイルをオフしてくれるため、自分で行う場合に比べて地爪へのダメージを抑えらえるメリットがあります。

短時間で施術が完了するため、急なお葬式が入った場合でも対応できます。

一方で、ネイルサロンは予約制のお店が多く、参列までに予約が取れないケースもあるため注意が必要です。

お葬式が決まった時点で問い合わせ、早めに予約しておくことをおすすめします。

予約する際に、「お葬式が入ってネイルオフをしたい」と伝えておくと、スムーズに対応してもらえるでしょう。

お葬式では、ネイルと合わせてメイクや髪型、服装などの身だしなみにも注意する必要があります。ここでは、お葬式における身だしなみの注意点を解説します。

お葬式に適切なメイクは片化粧です。

片化粧とは、全体的に控えめで色味が薄いメイクのことを指します。お葬式では、ノーメイクだけではなく濃いメイクで参列するのもマナー違反です。

片化粧では、派手にならないように口紅やチーク、アイシャドウなどは使用せず、全体的に色味を控えめにします。

ただし、チークやアイシャドウなどは、顔色が悪い場合ナチュラルカラーであるベージュやブラウン系を使用しても問題ありません。

控えめのメイクだとナチュラルメイクをイメージする方もいるでしょう。ナチュラルメイクはしっかりとしたメイクを行ったうえで、控えめに見せるメイクです。

それぞれ意味合いが異なるため、お葬式に参列する際には片化粧を意識しましょう。

お葬式に参列する際の髪型は、清潔かつ簡素で、派手さやおしゃれ感を抑えることがマナーです。

お葬式に相応しい髪色は基本的に黒であるものの、近年は派手な色でなく、暗めの色なら問題ないとされています。

明るすぎる髪色の場合は、参列する前に暗く染めるか、ヘアスプレーで一時的に暗くしましょう。また、髪型では以下のポイントにも注意が必要です。

ヘアゴムやピンを用いる場合は、黒色を使用するのが基本です。シュシュを使っても問題ありませんが、黒色で光沢がなく装飾のないシンプルなものを選びましょう。

お葬式の髪形マナーについては以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

お葬式に参列する際の服装マナーとしては以下が挙げられます。

お葬式に参列する際には、ネイルだけでなく服装や身だしなみにも注意しましょう。服装だけでなく、靴やバッグ、アクセサリーなどにも配慮が必要となります。

お葬式は故人さまを悼む気持ちを表すため、故人さまやご遺族に失礼のない装いが大切です。

喪服、礼服、スーツの違いや、お葬式の服装を選ぶポイントは以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

お葬式に参列する場合、派手なカラーやデザインのネイルは落としていくか、目立たないように工夫する必要があります。

自分で対処する場合は、絆創膏やネイルシール、黒の手袋を使ってネイルを隠すのも方法の一つです。

ネイルを完全に隠すことができない場合は、ネイルポリッシュを使って上塗りしたり、自分で落としたりする方法もあります。

ただし、自分でネイルポリッシュを使用したり、落としたりするためには道具が必要です。

道具を揃える余裕がない場合や失敗したくない場合は、ネイルサロンでネイルオフができないか問い合わせることをおすすめします。

お葬式のことなら、よりそうお葬式におまかせください。

よりそうお葬式では、専門相談員が事前の準備からお葬式のお手配まで、お葬式にまつわるご不安によりそいサポートいたします。

地域の風習に応じたサービスを提供しているため、地域に応じた悩みや不安もご解決いたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。