-

葬儀のマナー

-

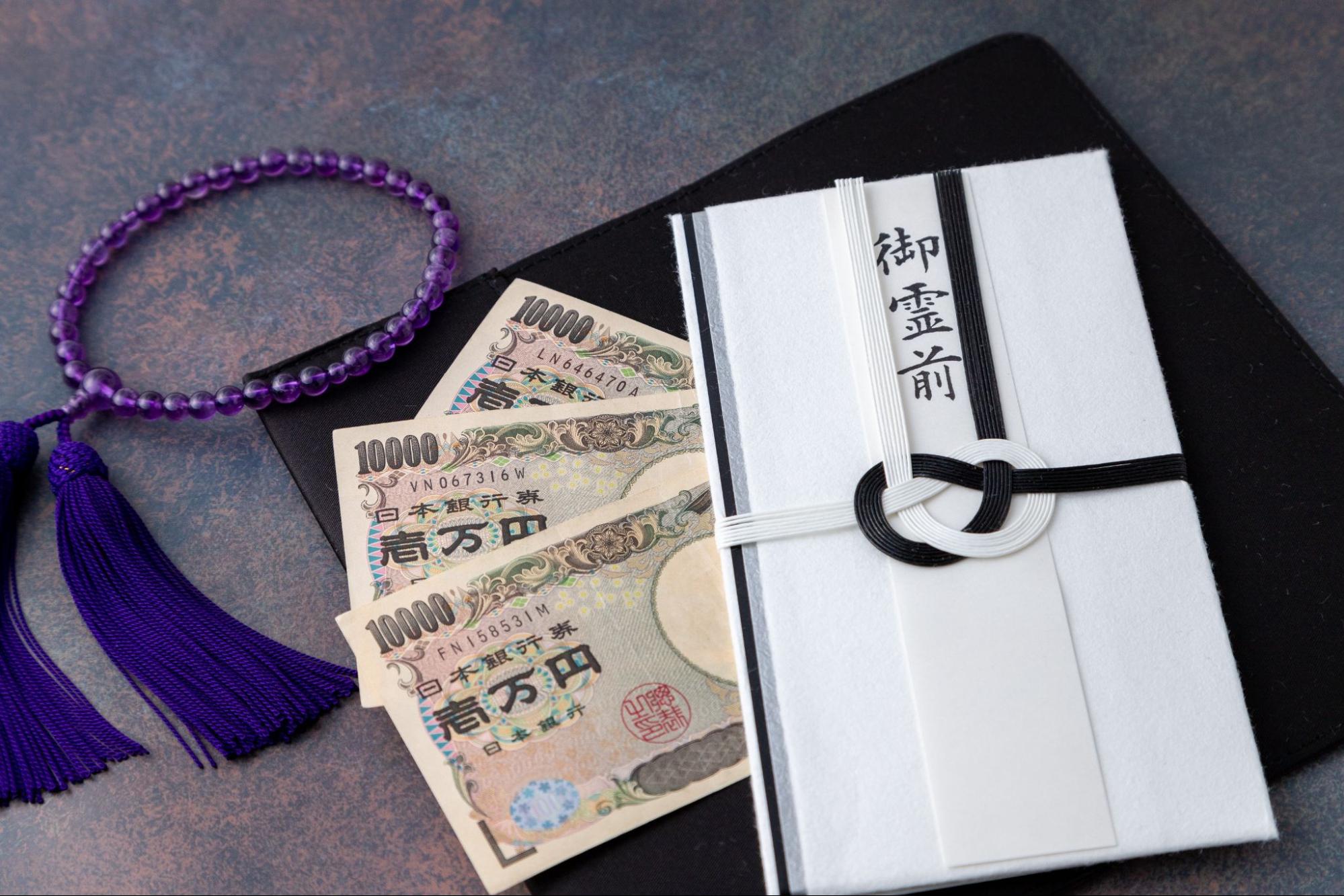

お通夜に持参する香典のマナー!

香典袋の中袋を書く際、氏名や住所、金額など、記入方法が分からず、つまずきやすい点がいくつかあります。

お葬式は頻繁に経験するものではないため、以前に書いたことがあったとしても書き方を忘れているケースがよく見られます。

この記事では、香典袋の中袋の書き方や中袋のない香典袋の対処法、宗教ごとの中袋の書き方の違い、使用するペン、守りたいマナーについて詳しく解説します。

香典袋の中袋の書き方について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

香典袋の中袋は、裏面に氏名・住所、表面に金額を記入するのが正しい書き方です。

ここでは、香典袋の中袋の書き方について詳しく解説します。

中袋は裏面に氏名と住所を記入します。

喪主は裏面に記載された氏名と住所を参考にお礼状や香典返しを贈るため、読みやすい字体で丁寧に書くようにしてください。

氏名はフルネームで記載し、住所は郵便番号・番地・部屋番号に至るまですべて記入しましょう。

中袋の表面には、金額を記入します。金額は旧字体の漢数字「壱」「参」「伍」「仟」「萬」などを使用し、総額を「金〇〇圓也」という形式で書くようにしましょう。常用の漢数字だと改竄や誤認につながるため、必ず旧字体の漢数字で記入します。

金額に対する漢数字の書き方は以下の通りです。

仮に5,000円を入れたら「金伍仟圓也」、10万円を入れたら「金拾萬圓也」のように記入してください。

香典袋によっては中袋がないことがあるため、対処法を知っておきたいです。

ここでは、中袋のない香典袋の対処法について詳しく解説します。

中袋のない香典袋がある理由は、主に二つあります。

一つが縁起が悪いと考えられているため、もう一つが不幸が重なるのを避けるためです。

地域によっては中袋があることで不幸が重なることを連想させ、縁起が悪いと考える場合があるため、香典を出す際には注意が必要となるでしょう。

香典のマナーについては地域特有のものがあることも珍しくないため、贈るときに各地域ごとの風習について調べておく必要があります。

地域独自のマナーがなければ、中袋あり・中袋なしどちらでも構いません。ご不安に思われる場合は、地元の葬儀社もしくは年長者に聞くのが望ましいです。

以下の記事では中袋なしの香典の書き方について解説しているため、併せてお読みください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

中袋なしの香典袋を使用する際、金額・住所は外袋の裏面に記入します。書く位置は金額が左側、住所が右側です。

金額は中袋ありの香典袋と同様に旧字体の漢数字を使用しますが、住所は常用の漢数字で構いません。ゼロは「零」でも問題ありませんが、わかりやすいよう「〇」と記載しましょう。

中袋なしの香典袋を使用するとき、氏名は外袋の表面に記入します。書く場所は水引の中央にある結び目の直下です。

独身の方は中央にフルネーム、夫婦の方は夫のフルネームの横に妻のファーストネームを記載しましょう。会社のような団体で出す場合は、組織名と代表者名を並べて書くとわかりやすいでしょう。

香典袋は宗教によって袋の書き方が変わるため、注意が必要です。ここでは、宗教事の袋の書き方の違いについて詳しく解説します。

仏教の香典袋の表書きは、宗派によって異なるため注意が必要です。浄土宗や真言宗などの仏教宗派の表書きは、お通夜・葬儀・告別式では「御霊前」と書きます。

一方、ご臨終と同じタイミングで成仏すると考える浄土真宗では「御仏前」と書きます。

仏教の宗派では、故人さまがお亡くなりになられてから49日目に極楽浄土にたどり着いて仏さまになると考えられていることから、四十九日法要以降は「御霊前」ではなく「御仏前」を使用します。

また、仏教用の表書きを書く不祝儀袋は白い無地もしくは蓮の花が描かれたものを選ぶのが望ましいです。水引は結び切りで黒白もしくは双銀がついたものを選びましょう。

神道の香典袋の表書きは、「御玉串料」「御榊料」と書きます。「御玉串料」にある玉串とは、神道のお葬式で使用される榊の枝に白紙をつけた祭具です。

神道のお葬式では喪主が参列者の玉串を準備するのが古くからのしきたり・ならわしのため、その代金の名目で渡します。

「御榊料」も同様に玉串から由来する表書きです。他には「御饌料」「御神前」も使用されますが、どれを書いてもマナー違反とはなりません。

神道用の不祝儀袋は白い無地のものを選び、水引は結び切りで黒白もしくは双銀がついたものをお選びください。

キリスト教の香典袋の表書きも、宗派によって違うため注意が必要です。カトリックでは、お葬式でミサが開かれるため「御ミサ料」と書き、プロテスタントでは献花式が行われるため「献花料」と書きます。

カトリック・プロテスタント問わず使用できる文言としては「御花料」や「お花料」があるため、先方の宗派がわからなければどちらかを書きましょう。

キリスト教は香典袋に水引をつけず、十字架の熨斗がついた白い無地もしくはユリの花が描かれた封筒を使用します。キリスト教のお葬式に参列するのが初めてなら、他の参列者と合わせるのが安心です。

以下の記事では宗派によって違う香典袋の書き方について解説しているため、併せてご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

香典袋に記入するペンにはいくつか決まりがあるため、あらかじめ知っておくのが望ましいです。

香典袋に文字を記入する際は、故人さまの訃報に対する悲しみを表現するために薄墨の毛筆もしくは筆ペンを使用します。

上記のような気持ちを表現するために、香典袋には薄墨の毛筆もしくは筆ペンで記入することが重要です。

薄墨は一般的な墨と比べると薄く、香典を受け取ったご遺族が「なぜ墨が薄いのか」と考えたときに「書きながら涙をこぼした」と想起させる印象があります。

したがって、現在でも薄墨を使用するのがマナーとされています。

四十九日・一周忌・三回忌など、あらかじめ執り行うことがわかっている法要については筆ペンでOKとされています。

お葬式は誰も予想できないものであるため、薄墨の毛筆もしくは筆ペンを使用しますが、四十九日・一周忌・三回忌は別となります。事前に法要についての連絡が入っているため、筆ペンでお書きください。

ただし、初七日に限ってはお葬式と同日に行うケースがあるため、薄墨を使用するのがマナーとされる場合もあります。

市販のものは濃い墨で印刷されているものがほとんどであるため、印刷された文字に合わせるという考え方もあります。無理に薄墨で書く必要はないため、状況に合わせて臨機応変に対応しましょう。

香典袋に入れる中袋に関しては、ボールペン・サインペンでOKです。

外袋は人目につく部分ということもあって見栄えを優先して薄墨で書くのがマナーとされていますが、中袋は見栄えよりも見やすさ重視となります。

薄墨だと狭い紙面に氏名・住所がうまく書けずに読みにくくなったり、途中で書ききれなくなったりするため、見やすさを重視しましょう。

中袋は受け取った人が読みやすいかどうかが大切なため、細かな文字を書けるボールペン・サインペンをご使用ください。

香典についてはいくつかのマナーがあるため、事前に知っておきたいです。

ここでは、香典で守りたいマナーについて詳しく解説します。

香典の入れ方のマナーは、以下の通りです。

香典のお金を入れる際は、お札の肖像画が裏向き・下向きになるように入れましょう。

裏向き・下向きに入れることで人物の顔が見えないようにし「悲しみに暮れて顔を伏せている様子」を表現するのがマナーとされています。

また、お札は新札ではなく旧札を入れるようにしてください。新札だと「訃報を予測していた」という印象を与えるため、急遽揃えたという印象を与えるために旧札を入れるのがマナーです。

香典の入れ方については以下の記事でも解説しています。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

香典の折り方のマナーは、以下の通りです。

香典に入れた後に中袋を裏返して中央に配置し、上包みを右・左の順で折ります。

次に、中袋に折り返した跡がつかないよう下から上包みを折ってください。最後に、上から上包みを長方形になるように折り、上包みを裏返して水引を中央につけましょう。

初めて折る人は、他の紙で練習してから折るのが良いでしょう。

香典の包み方のマナーは、以下の通りです。

香典を折ったら、香典袋を袱紗の真ん中からやや右寄りに置きます。

次に、袱紗の右角を持ち香典袋の左端に合わせるよう中央に折り、上下順番に袱紗の角を取って香典袋に被せてください。最後に、袱紗の左側を負って裏返し、右上と左上に小さな三角を作りましょう。

初めて包む人は、他の人に聞いてみるのも良いかもしれません。

袱紗の包み方については、以下の記事もご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

香典の渡し方のマナーは、以下の通りです。

葬儀場に持参する際は、受付で記帳した後にお悔やみを伝えて渡しましょう。

お悔やみの言葉は「この度はお悔やみ申し上げます」のように一言だけ添えるのがベストです。長話すると他の参列者の迷惑になるため、手短に済ませるのがマナーとなります。

自宅に持参するときは、線香をあげた後に家族に直接渡してください。線香をあげてから香典を渡すという順番を守るのが重要です。長居はせず手短に挨拶を済ませ、頃合いを見て帰宅するのがマナーとなります。

香典の渡し方については以下の記事でも解説しています。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

初めての香典ではわからないことも出てくるため、よくある質問は知っておくのが望ましいです。

ここでは、香典でよくある質問について詳しく解説します。

香典を辞退されている場合は、無理に渡さないのがマナーです。

最近では「香典返しの負担を避けたい」「参列者に負担をかけたくない」との理由から、香典そのものを辞退されている場合があります。

香典辞退の理由は人によって変わるため、辞退されていたら深くは追及せず、渡さないという選択肢を選ぶようにしましょう。

稀に香典を辞退されているにもかかわらず無理に渡す人がいますが、どちらにとっても負担となるため、断られたら渡さないのがマナーといえます。

香典辞退については以下の記事でも解説しているため、併せてご覧ください。

こちらの記事を読んでいる方におすすめ

香典を直接渡せない場合は、弔問もしくは郵送するのがマナーです。

弔問では、お葬式の後日お宅を訪ねて渡す方法となります。弔問もできない場合は、郵送する方法もあります。一見すると郵送はマナー違反に思えますが、差し支えありません。

ただし、現金を送るためには「現金書留」を利用して送らなければなりません。

現金書留とは、現金の郵送を行えるサービスです。郵便局の窓口またはゆうゆう窓口で送れるため、直接渡せないもしくは弔問できない場合は郵送を選びます。

なお、現金書留で香典を送るなら手紙も一緒に添えましょう。冠婚葬祭におけるあいさつ文や手紙には、祭事がスムーズに進められるように句読点を使用しないのがマナーとなっています。

手紙には、以下のような文言をお書きください。

この度は〇〇さまの訃報謹んでお悔やみ申し上げます

すぐにでもお伺いしたいのですが事情により叶わないことをお許しください

心ばかりではございますが御香料を同封いたしました

どうか御霊前にお供えください

ご遺族のみなさまもお力落としのあまりお体を壊さぬようお大事になさってください

心よりご冥福をお祈り申し上げます

内容に関しては基本のマナーに沿ったうえで、送る相手に合わせて書くのが良いでしょう。

香典の中袋の書き方は、マナーを守って書く必要があります。

外袋と中袋では書き方が若干変わる他、マナーも変わるため、それぞれどのように書くのかについては知っておくのが望ましいです。

この記事では、香典袋の中袋の書き方について解説しましたが、香典を出すなら外袋も含め正しい書き方を知っておく必要があるでしょう。

まずは、当記事で解説した内容に沿って書いてみてください。

なお、お葬式を執り行う側で「どうしたらいいかわからない」という方は、よりそうお葬式にご相談ください。

当社では家族葬・火葬式など、ご家族の希望にそったプランのお葬式に対応しており、ご要望に合わせて執り行えます。ご要望に対応できるよう「一日プラン」「二日プラン」の他「シンプルプラン」「面会プラン」「自宅安置プラン」も用意しています。

他にも細かなご要望に対応できるよう準備しているため、気軽にお問い合わせいただけると幸いです。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー

お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー

お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

葬儀のマナー

お通夜に赤ちゃんを連れて行っても問題ない?マナーや持ち物なども紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介

横にスクロールできます

宗派によって違う?香典袋の書き方を教えて!

香典返しとは一体?渡すべき時期や金額の目安は?

ご冥福をお祈りしますの意味と使い方:お悔やみの言葉

香典袋ってどういうもの?意味や使い方まとめ

お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。