-

法事・法要のマナー

-

お布施の相場はいくら?正しい包み方とは?渡し方のマナーなど気になる疑問点を解説!

日本では、法事・法要の際に参列して頂いた方々へ感謝をあらわすために、引き出物(お返し)を用意します。さすがに参列した方に何も渡さないのは、マナー違反であることは皆様ご存じのことと思います。

ただし、引き出物(お返し)を用意して参列者に手渡す場合でも、作法があり、控えた方が良い品物もあります。そこで今回は、法事の引き出物(お返し)の金額相場、掛け紙の表書きの書き方、引き出物(お返し)に相応しい品物等をご紹介します。

故人の四十九日のような忌日法要や、一周忌・三回忌をはじめとする年忌法要の際に、参列者から頂いたお供え(香典)の返礼品として手渡すのが法事の引き出物(お返し)です。

法事・法要に参列してくれた方々から頂くお供えの金額は様々であり、故人の親密な付き合いであった方ほど多くの金額を持参する傾向にあります。

法事の引き出物(お返し)の品物の値段は、頂いたお供えと同額を渡す必要はなく、普通はお供えの金額の1/3~1/2程度で問題はありません。

法要が終わった後、参列者へお斎(とき)と呼ばれる宴席を用意している場合には、法事の引き出物(お返し)の値段は2,000円~5,000円が相場といえます。

「お斎1食分+引き出物1人分=お供えの金額の7割、8割くらいのお返し」ができれば理想的といえます。

なお、宴席を用意せず参列者へ仕出し弁当を手渡すのみであれば、法事の引き出物(お返し)については若干、前述した金額相場よりも高めの品を手渡すことをお勧めします。

引き出物(お返し)を準備する際には以下のことに注意しましょう。

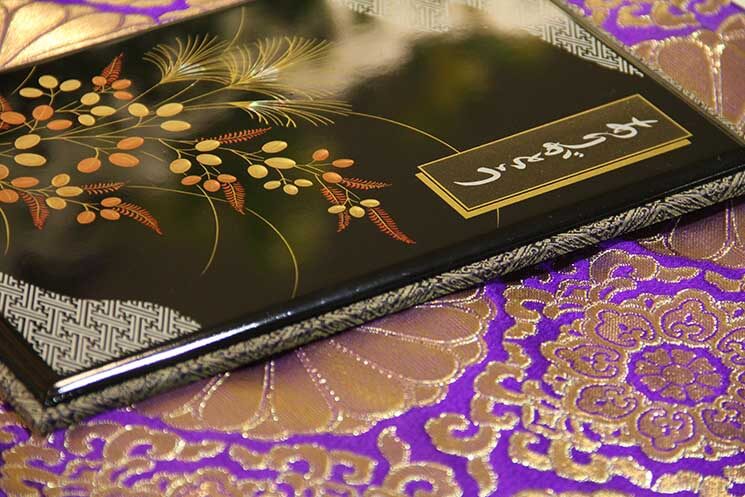

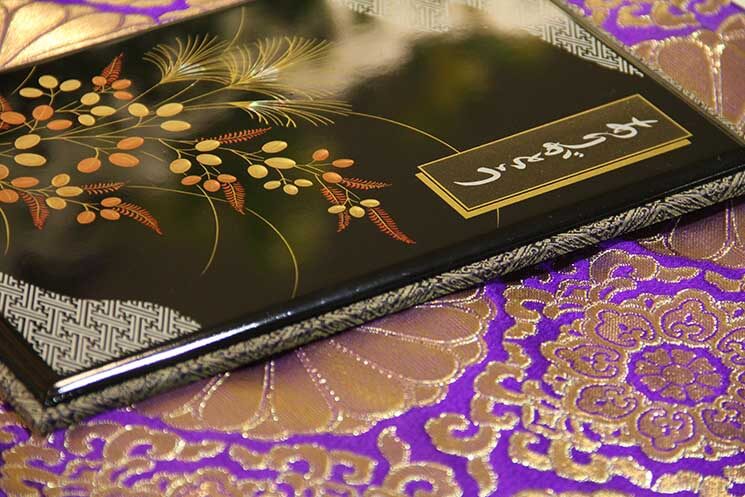

法事・法要の際では熨斗(のし)のついていない掛け紙を使用し、水引については、落ち着いた色を用いることになります。 四十九日や一周忌までは、黒白または双銀の結び切り水引を使用します。三回忌以降なら、青白または黄白の結び切りの水引を使用しましょう。 掛け紙の表書きは仏教の場合なら「志」「粗供養」と記載します。神道の場合には「志」「偲び草」、キリスト教は「志」「感謝」と記載します。中国・四国地方では、お茶うけに、という意味で「茶の子」を使うこともあります。

親類縁者や故人の友人・知人を招いたものの、法事・法要への参列はなくお供え(香典)を送って頂いた方には、引き出物(お返し)を郵送します。その際にはお礼状も添えて感謝を伝えましょう。

なお、お礼状は手書きが最も丁寧ですが、パソコンで作成しても問題はありません。

こちらでは引き出物(お返し)として選ぶ品物・ギフトについて説明します。

法事・法要に参列をしてくれた方々に感謝の気持ちをあらわすことは大事ですが、感謝の気持ちがあれば引き出物は何でも良いというわけではありません。

品物によっては縁起が悪い物として扱われるケースもあります。

引き出物(お返し)をもらう側の身になって、マナー違反とならない品物・ギフトを選びましょう。

法事・法要という儀式にふさわしい引き出物(お返し)を用意する必要があります。

まず第一に考えなければいけないのは、参列者が引き出物(お返し)を持ち帰る時のことです。

遠方から来て下さった方のことを考えて、重くて持ち運びが困難な品物は選ばないようにしましょう。

ご年輩の方でも持ち運びが楽で、軽量な品物を選びましょう。

オススメの品物・ギフトは以下の通りです。

法事のお返しが「不祝儀」である以上、いつまでも哀しみが残らないようにという意味から、食品ギフトを選ぶことが妥当です。

特に、お茶っ葉であるとか、海苔、砂糖は日常で頻繁に消費される物なのでお勧めです。

菓子折りは種類も豊富で、選びやすいのが特徴です。こちらも、いつまでも哀しみが残らないようにという意味から選ばれることが多いです。

菓子折りであれば、和菓子であっても洋菓子であっても構いません。また、軽くて持ち運びしやすいため、引き出物に最適といえます。

菓子折りを引き出物として参列者に手渡す場合には、御当地の銘菓はもちろんですが、故人が生前大好きだった菓子折りを選ぶことも、手渡された親類縁者、故人の友人・知人にとって、故人を偲ぶ良い手土産となることでしょう。

キッチンや入浴に関する引き出物が良い理由は、忌みのかかったケガレを清めるという意味に通じるという説もあります。

最近では、贈った方に好きな品物を選んでもらえる「カタログギフト」が引き出物として人気があります。

贈られた方は自由に品物を選べ、自宅へ品物が届けられるので大変便利な引き出物と言えます。

また、カタログは食べ物や、日用品ばかりではなく、レジャーや温泉、お店でのコース料理等も選べるギフトもあり、種類が豊富です。

お祝いごとの場合には全く問題が無くても不祝儀である以上、引き出物として憚られる品物もあります。

引き出物(お返し)として控えた方が良い品物・ギフトは以下の通りです。

お茶や海苔、砂糖のギフトが相応しくて、何故、昆布や鰹節がダメなのかと疑問に思われるかもしれませんが、理由は結婚式の時に結納品とされる縁起物だからです。

そもそも、結納品としての昆布や鰹節の意味は、昆布が「よろ昆布」→「喜ぶ」というゲン担ぎと、子孫繁栄の意味があり、鰹節は武運長久の意味があるので、不祝儀の法事・法要には適さない品物です。

日本酒やビールの詰め合わせ等は、それなりに重量があるので持ち運びしにくいというのが大きな理由です。

もし酒類を選ぶのであれば、カタログギフトなどで選んでいただいた方が良いでしょう。

縁起物というわけでは無いのですが、衛生上、肉や魚のような冷蔵・冷凍を要する食品は、特に夏場などは容易に傷むので引き出物としては適していません。

引き出物として選ぶ場合には加工品でかつ、消費期限が長い物を選びましょう。

こちらも、何故カタログギフトは良くて、商品券・ギフト券はダメなのかと疑問に思われるかもしれません. 金券の場合はお金ではありませんが、その金額が明確にわかってしまいます。

もちろん、商品券・ギフト券は人気の高い引き出物ではありますし、親族の他に、故人の親しかった友人のみを招く場合であるなら問題は無いと思います。

ただし、多くの参列者を法事・法要に招く場合には、注意が必要です。

なぜなら、特にしきたりに厳格な方や、年配の方も参列することが想定されるからです。

このような方々に金額が明確にわかる引き出物を手渡してしまうと、施主や遺族へ反感を覚えてしまうことにつながることもありますので、多くの参列者を招く盛大な法事・法要の引き出物としては控えた方が無難です。

こちらでは、引き出物(お返し)に関するいろいろな疑問・質問に回答します。

薄墨を使用して書くのは四十九日までというのが昨今では一般的です。四十九日のような忌日法要の場合は、

という意味があります. 一周忌からの年忌法要の場合は、だんだん落ち着いてきたという意味で、通常の濃い墨や筆ペンで掛け紙の表書き等を記載して問題ないでしょう。

掛け紙には、水引の下に、姓のみ、または「○○家」と記載します。

当然のことですが、法要後のお斎(とき)の場合は人数分必要です。

ただし、引き出物の場合はご夫婦・一家族に1個お渡しすることになります。

なお、何らかの事情でご夫婦一緒ではなく、別々にお供えを頂いた場合には、引き出物もご夫婦別々にお渡しします。

同居している家族・兄弟姉妹が法事・法要に参列しても、お供えは頂かないため引き出物は不要です。

ただし、既に独立している身内で法事・法要の時にお供えを持参した場合には引き出物を手渡します。

故人を偲ぶ場である法事・法要は、通夜・告別式と同様に簡素化が進み、親族、故人の友人・知人を招いて盛大に行うことは少なくなりつつあります。

最近では、法事・法要というスタイルをとらないで、参列者の都合の良い日程を選び、ホテルで故人を偲ぶ会食を行うケースも増えています。

時代と共に、故人を偲ぶ場は変わっていくこともありますが、故人を偲ぶために集まって頂いた方々への感謝と、マナーを守る心がけは忘れないでいたいものです。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

法事・法要のマナー

お布施の相場はいくら?正しい包み方とは?渡し方のマナーなど気になる疑問点を解説!

法事・法要のマナー

キリスト教の葬儀や法事・法要のマナーとは?気になる疑問点を解説!

法事・法要のマナー

平服(へいふく)とは? お別れの会や法事に着ていく平服について

法事・法要のマナー

玉串奉奠(たまぐしほうてん)の意味や作法を解説

法事・法要のマナー

法要なら僧侶の派遣がおすすめ!メリットや注意点とは?

平服(へいふく)とは? お別れの会や法事に着ていく平服について

法事・法要の招待状が届いたら。返信はがきの書き方とマナー

お葬式でお坊さんへ包むお布施の書き方は?金額相場やマナーも解説

法事・法要のお礼状の書き方・文例

キリスト教の法事法要にあたる追悼行事とは?

月命日はいつまでなの?月命日ですることとは?

横にスクロールできます

法事・法要の案内状の書き方と送り方

法事法要での服装のマナー/初七日から百ヶ日法要、一周忌から百五十回遠忌まで

当日あたふたしないように!納骨式の準備と流れ

葬儀や法事で恥ずかしくないように覚えておきたいお布施のマナー

その袋で大丈夫?お布施袋に関するマナーまとめ

法事とは?スケジュールやタイミング・準備や当日の流れ・日数の数え方を解説

横にスクロールできます