-

法事・法要のマナー

-

お布施の相場はいくら?正しい包み方とは?渡し方のマナーなど気になる疑問点を解説!

お葬式の参列者は、お香典の金額相場と香典袋の書き方について知っておくことが重要です。

初めてお葬式に参列する人のなかには、「いくら香典を渡せば良い?」「香典袋はどうやって書いたら良い?」など、疑問がある方もいるのではないでしょうか。

この記事では、お葬式や法事でお香典が必要となる場面や金額相場、香典袋の書き方、香典袋の水引、香典の注意点、葬儀場でのマナーについて詳しく解説します。

お葬式や法事でのお香典について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

お葬式に参列する場合、場面ごとにお香典が必要です。ここでは、法事でお香典が必要となる場面について詳しく解説します。

お香典は、故人さまに供えるお香やお花の代わりにお渡しするお金のことです。

お香典は現金をそのまま差し出すのではなく、香典袋に入れ、葬儀場の受付でお悔みの言葉とともに渡すのがマナーとなります。

お葬式に参列することになった場合は、本人との関係性はもちろん、喪主のことを加味しつつお香典を持参するのが良いでしょう。

お葬式当日に参列する場合は、お香典が必要です。

一般葬では1日目にお通夜、2日目に葬儀・告別式・ご火葬を執り行うのが一般的で、参列した段階で受付もしくは喪主にお渡しするのがマナーとなります。

お通夜、葬儀・告別式・ご火葬のどれかに参列する場合は、各儀式の合間にお渡しするのが良いでしょう。

最近では一般葬の他に家族葬や火葬式(直葬)が行われることもあり、お香典をお渡しするタイミングが掴めないこともあります。

お葬式の規模や形式によってはお通夜が省略されていたり、葬儀・告別式が省略されていたりするため、事前にどのようなお葬式なのかご確認ください。

ご遺族を後日弔問する場合も、お香典が必要となります。

諸事情でお葬式に参列できなかった場合、後からご自宅などを訪問する形でお悔やみの言葉とともにお渡しするのがマナーです。

あくまでも弔問は義務ではなく、ご遺族が忙しかったり日が浅かったりする場合は無理に弔問しなくても構いません。

弔問自体がご遺族の負担になることもあるため、ご自宅に伺う場合は注意しましょう。

なお、故人さまとの対面に関しては、親しい間柄であればご遺族が勧めてくれますが、普通の付き合い程度の関係では勧められないこともあります。

ご遺族から故人さまとの対面を勧められない場合は、無理に申し出ないのがマナーです。弔問は、ご遺族の立場によりそって行うのが良いでしょう。

お葬式当日に参列できず後日弔問もできない場合は、香典袋を郵送します。

しかし、お香典は宅配便や普通郵便での送金が禁止されているため、現金書留で郵送する必要があります。主な送り方については、以下の手順をご確認ください。

香典袋を郵送する場合、現金書留封筒に入れることになりますが直接現金を入れてはいけません。また、香典袋に記載する氏名や住所は、省略してはなりません。

受け取ったご遺族が誰からいただいたお香典なのかわかるように、必ず氏名と住所を記載して郵送するのがマナーです。

ご遺族の意向によってお香典を辞退されている場合は、無理に渡してはいけません。

お葬式を簡略化したい、香典返しの負担を軽減したい、参列者の気持ちだけで十分などの理由から香典を辞退されることがあります。

お香典を辞退されているにもかかわらず無理に渡すのはマナー違反となるため、辞退の連絡がある場合はご遺族の気持ちを尊重するのがマナーです。

最近ではシンプルなお葬式が普及しつつあり、お通夜・葬儀・告別式を省略してお香典も辞退することも多いため、案内状をよく確認しておくと良いでしょう。

お葬式でお渡しするお香典は、金額相場を知っておくと安心です。ここでは、お香典の金額相場について詳しく解説します。

ご遺族の場合、お香典の金額相場は以下となります。

| 故人さまとの関係 | 金額相場 | 相場をもとにした目安 |

|---|---|---|

| 祖父母 | 14,942円 | 1万円・3万円 |

| 両親 | 59,711円 | 5万円・7万円 |

| 兄弟姉妹 | 45,452円 | 3万円・5万円 |

| 叔父・叔母 | 18,285円 | 1万円・3万円 |

| その他の親戚 | 17,000円 | 1万円・3万円 |

参考:一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)「香典に関するアンケート調査」

ご遺族がお葬式にお香典を持参する場合は、以上のように故人さまとの関係性に合わせて1〜7万円の間でお渡しするのがマナーです。

ご友人の場合、お香典の金額相場は以下となります。

| 故人さまとの関係 | 金額相場 | 相場をもとにした目安 |

|---|---|---|

| 親しい友達(家族含む) | 6,649円 | 5千円・1万円 |

| 近所の人・隣人 | 6,285円 | 5千円・1万円 |

| その他の人 | 7,814円 | 5千円・1万円 |

参考:一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)「香典に関するアンケート調査」

ご友人がお葬式にお香典を持参する場合は、以上のように故人さまとの関係性に合わせて5千円〜1万円の間でお渡しするのがマナーです。

職場の人の場合、お香典の金額相場は以下となります。

| 故人さまとの関係 | 金額相場 | 相場をもとにした目安 |

|---|---|---|

| 職場の関係者 | 6,204円 | 5千円・1万円 |

| 勤務先社員(家族含む) | 5,336円 | 5千円・1万円 |

| 取引先の関係者 | 7,915円 | 5千円・1万円 |

参考:一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)「香典に関するアンケート調査」

職場の人がお葬式にお香典を持参する場合は、以上のように故人さまとの関係性に合わせて5千円〜1万円の間でお渡しするのがマナーです。

お香典の金額相場については以下の記事でも解説しているため、あわせてお読みください。

お葬式でお渡しする香典袋にはマナーがあるため、書き方を知っておくと安心です。ここでは、香典袋の書き方について詳しく解説します。

香典袋の表書きの書き方は、宗教ごとに以下のように記載します。

仏教では、故人さまがお亡くなりになってから四十九日前は御霊前、四十九日後は御仏前と記載し、宗教や宗派がわからない場合は御香典もしくは御香料と記載します。

神道では、御神前や御玉串料と記載し、同じく宗教や宗派がわからない場合は御香典もしくは御香料と記載するのがマナーです。

例外として、キリスト教ではカトリックだと御ミサ料、プロテスタントだと御花料と使い分ける必要があります。

なお、故人さまが無宗教の場合は御霊前を使用するのがマナーとなりますが、御香典や御香料でも問題ありません。

香典袋の中袋表面には、お香典としてお渡しする金額を記載するのがマナーです。具体的な金額別の記載については、以下の通りとなります。

お香典としてお渡しする金額は、数字の前に「金」、後に「圓」を記載します。端数がないことを表現するために「也」を記載するのも良いでしょう。

なお、数字は漢数字の旧字体で記載するのがマナーで、アラビア数字などは使いません。

アラビア数字は改ざんされる可能性があるため、必ず大字(だいじ)と呼ばれる漢数字の旧字体で記載してください。

香典袋の中袋裏面には、お香典を出す人の氏名と住所を記載するのがマナーとなります。

氏名は名字と名前のフルネームを記載し、住所は郵便番号から部屋番号まですべて省略せずに記載するのがマナーです。

なお、複数人で香典を出す場合は、代表者名もしくは連名で記載しましょう。お香典の書き方については以下の記事でも解説しているため、あわせてお読みください。

お葬式の香典袋には、水引が必要です。ここでは、水引について詳しく解説します。

水引は、香典袋を結び留めるための紐状の飾りのことです。

水引があることで香典袋の包みが崩れないのはもちろん、送り主の思いを表現したり、未開封であることを証明したりする意味合いがあります。

魔除けの意味でも使用されるため、お香典に欠かせないものといえるでしょう。

水引の主な種類は、青白・黒白・双銀があります。

使用する水引は、お渡しする金額に合わせて選ぶのがマナーです。一般的なお葬式であれば、基本的に黒白もしくは双銀の水引を使用すれば問題ありません。

水引は家庭や地域によって選ぶものが変わることがあるため、地元の風習に詳しい葬儀社や年長者に聞いておくと良いでしょう。

水引は宗教により、使用するものが変わります。

仏教では、四十九日が明けるまでは黒白の水引を使用し、明けてからは黄白の水引を使用するのがマナーです。神道では、双銀の水引を使用するのがマナーとなります。

なお、例外としてキリスト教では水引は使用しないため注意が必要です。

キリスト教では白い封筒に入れるのがマナーとされるなど、宗教や宗派によって変わるため、状況に合わせて柔軟に対応すると良いでしょう。

お葬式のお香典には、いくつかの注意が必要です。ここでは、注意点について詳しく解説します。

お香典に入れるお札は、裏向きかつ下向きになるように入れるのがマナーです。裏向きかつ下向きにすることで、故人さまを失った悲しみを表現します。

香典袋を書く際は、濃墨ではなく薄墨を使用するのがマナーとなります。

故人さまを失った悲しみの涙で薄れたことを表現するために、薄めの毛筆もしくは筆ペンで記載するのがマナーです。

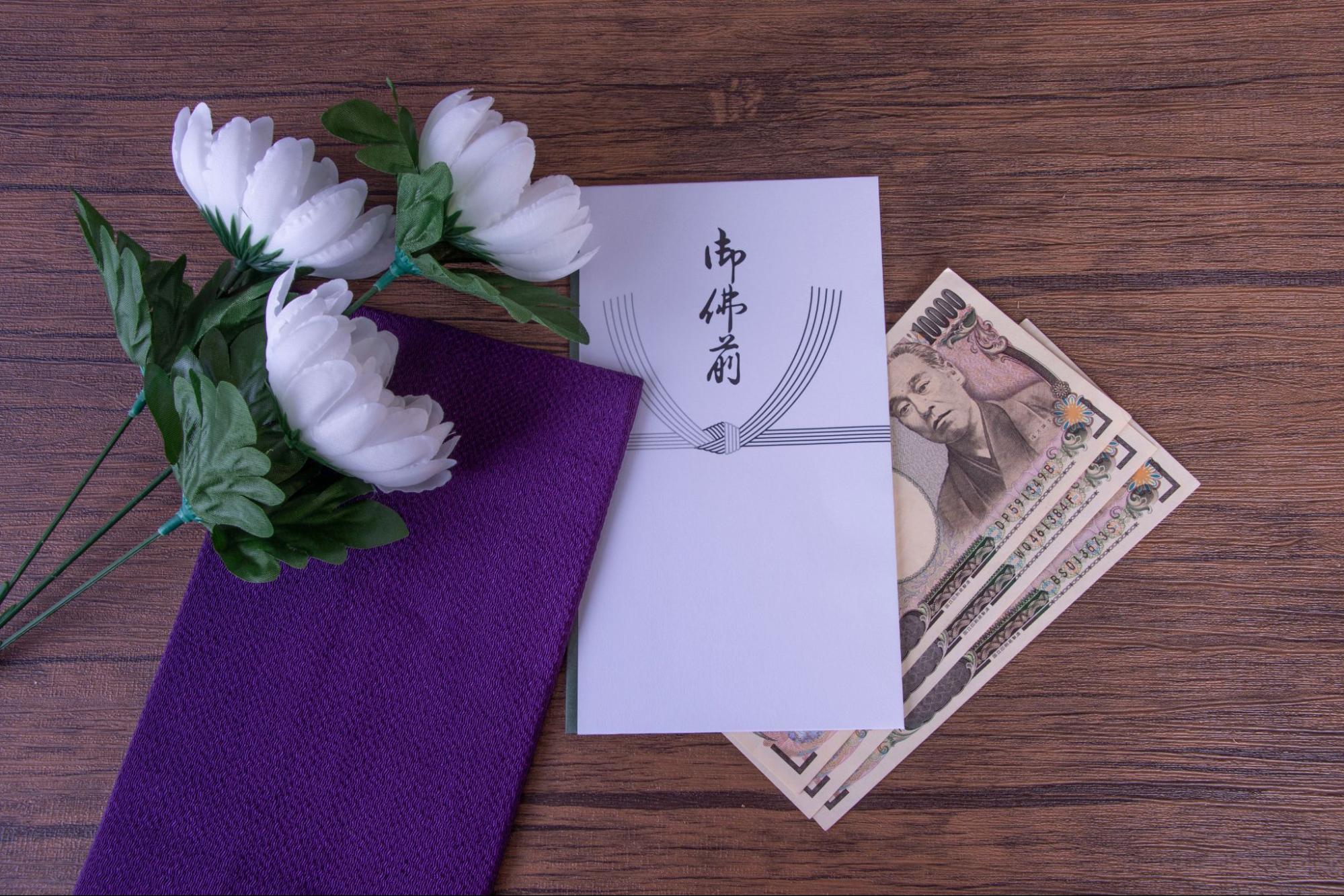

香典袋を書く際は、袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包むのがマナーとなります。

葬儀場までは袱紗に入れて持参し、受付で袱紗からお香典を出してお渡しするのがマナーとなるため、十分注意しましょう。

お香典をお渡しする場合は、「お悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りいたします」など、一言添えるのがマナーです。

受付係の人にお渡しする場合でも、挨拶してからお渡しします。

葬儀場では、立ち振る舞いにもいくつかの注意が必要です。ここでは、葬儀場でのマナーについて詳しく解説します。

葬儀場では、忌み言葉・重ね言葉は避けなければなりません。

| 繰り返しを連想させる重ね言葉 | かえすがえす、重ね重ね、くれぐれも、しばしば、重々、たびたび、たまたま、次々、時々、どんどん、日々、ますます、またまた、みるみる、わざわざ |

|---|---|

| 決別を連想させる忌み言葉 | 飽きる、失う、薄い、疎んじる、終わる、返す、帰る、嫌う、切る、切れる、断る、裂ける、冷める、去る、捨てる、疎遠、耐える、出す、泣く、逃げる、放す、離れる、ほころびる、ほどける、戻る、揉める、離縁、離婚、別れる |

| 不幸を連想させる忌み言葉 | 相次ぎ、飽きる、浅い、焦る、褪せる、生きていた頃、忙しい、痛い、おしまい、落ちる、衰える、終わる、欠ける、悲しむ、枯れる、九(く)、崩れる、消す、壊す、最後、冷める、去る、四(し)、死ぬ、しめやかに、捨てる、葬式、絶える、散る、倒れる、弔う、とんでもない、流す、無くす、亡くなる、涙、冷える、病気、降る、仏、ほどける、滅びる、負ける、短い、病む、破る、敗れる、割る、悪い |

例えば、「重ね重ね」や「次々」などの繰り返しを連想させる言葉は重ね言葉と呼ばれ、お葬式の場では相応しくないとされています。

また、「終わる」や「切れる」などの決別を連想させる言葉、「去る」や「絶える」などの不幸を連想させる言葉は忌み言葉と呼ばれ、同じくお葬式の場には不適切です。

日常会話でつい口にしてしまうことがあるため、意識的に避けるようにしましょう。

お香典を渡す際は、笑顔で渡さないようにしてください。

葬儀場に笑顔は相応しくないため、神妙な面持ちでお渡しします。無理に悲しい顔を作る必要はありませんが、不意に笑顔にならないよう注意が必要です。

会食の場では笑顔でも問題ないため、TPOを考慮した対応を心がけましょう。

お香典を渡す際は、長話せず手短に済ませましょう。

葬儀場には他の参列者が次々とやってくるため、端的に済ませるのが望ましいです。故人さまの思い出話やご遺族との世間話は避け、すぐに受付から離れましょう。

何か話したいことがある場合は、会食の場でお話ください。

お葬式当日に参列する場合や弔問する場合は、お香典が必要です。

お香典は、故人さまに供えるお香やお花の代わりにお渡しするお金のことで、故人さまとの関係性によって金額相場が変わります。

しかし、最近ではお香典を辞退されるご遺族も多いため、もし辞退されていた場合は無理に持参しないのがマナーとなります。

お葬式の手続きでわからないことがある場合は、よりそうお葬式にご相談ください。

よりそうお葬式では、家族葬や火葬式(直葬)をはじめ、一般葬など複数のプランに対応しているため、ご予算に合わせてお選びいただくことが可能です。

全国各地のお葬式に対応できる他、すぐにお葬式が必要な場合にも対応できるため、詳しくはよりそうお葬式の公式ホームページをご覧ください。

「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。

※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

法事・法要のマナー

お布施の相場はいくら?正しい包み方とは?渡し方のマナーなど気になる疑問点を解説!

法事・法要のマナー

キリスト教の葬儀や法事・法要のマナーとは?気になる疑問点を解説!

法事・法要のマナー

平服(へいふく)とは? お別れの会や法事に着ていく平服について

法事・法要のマナー

玉串奉奠(たまぐしほうてん)の意味や作法を解説

法事・法要のマナー

法要なら僧侶の派遣がおすすめ!メリットや注意点とは?

平服(へいふく)とは? お別れの会や法事に着ていく平服について

法事・法要の招待状が届いたら。返信はがきの書き方とマナー

お葬式でお坊さんへ包むお布施の書き方は?金額相場やマナーも解説

法事・法要のお礼状の書き方・文例

キリスト教の法事法要にあたる追悼行事とは?

月命日はいつまでなの?月命日ですることとは?

横にスクロールできます

法事・法要の案内状の書き方と送り方

法事法要での服装のマナー/初七日から百ヶ日法要、一周忌から百五十回遠忌まで

当日あたふたしないように!納骨式の準備と流れ

葬儀や法事で恥ずかしくないように覚えておきたいお布施のマナー

その袋で大丈夫?お布施袋に関するマナーまとめ

法事とは?スケジュールやタイミング・準備や当日の流れ・日数の数え方を解説

横にスクロールできます